Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

… La noche se desgarró en fogonazos. El disparo apartó el aire cálido e hizo estallar el cráneo de la mujer.

Al eco de la explosión siguieron ráfagas de ametralladora y voces de mando. Me asomé a la ventana y vi una patrulla correr hacia la Zona Tres. Luego alcé la mirada y observé un brillo en la montaña. Desde ahí, el enemigo azotaba a nuestros soldados, quienes no hacían más que responder a ciegas. El avance inexorable de los últimos años se detenía ahora en cansinos, ruinosos choques sin importancia.

Di la vuelta y, antes de prender el fósforo para quemar el cadáver, recordé el inicio: cruzar siete aros de fuego. Las llamas indicaban quién sería bienvenido y quién abandonado en medio del desierto… “Ese cuerpo sin vida en algún momento pasó la prueba… Después, nos traicionó”.

Hice una señal, encendí una tea, la dejé sobre el colchón y fui hacia la puerta. Pensé: “El mundo es sólo un cofre oblongo lleno de polvo”.

Alterado, ascendí a la vigilia, me levanté de la cama, tomé un sorbo de agua y salí.

Desemboqué en una pendiente abrupta del terreno que conducía, bajo las sombras, a escasos metros del muro. Trasponer ese umbral era emprender la última fase. Buscar a un guerrero, como yo, o a un ser paralizado ante la conciencia de lo que significa el Tigre, en su minuto postrero. Me deslicé hasta la pared y protegido por ella me moví en dirección al puesto de guardia.

Al verme, los centinelas casi abren fuego. Sólo mi acento los sacó de ese estadio del terror que los impulsa a disparar a la mínima sospecha.

Repetí mis órdenes. En seguida bajaron sus fusiles y abrieron la verja.

Entré.

El mayor no me vio pisar el recinto, ocupado como se hallaba en establecer contacto con otra unidad. Su voz retumbaba en la caseta, pero del auricular siempre emergía una misma clave: “DP4. Cambio”. En un gesto angustiado, giró sobre sí. Fue entonces cuando se encontró con mis ojos. De inmediato cesó en su intento, autorizó el retiro de los soldados, hizo un silencio largo y, a continuación, me invitó a tomar asiento.

“Mayor Daniel Redman”, se presentó y, con voz angustiada, enumeró los últimos desastres.

Le riposté que el pesimismo es ya el principio de la derrota, que la endeblez es un crimen, una especie de felonía. Fui categórico, o creí serlo, hasta que él -un rictus entre sonriente y sarcástico en el rostro- se levantó y extrajo de un gabinete una botella de licor y dos vasos.

Dijo pausadamente:

“El enemigo avanza, implacable… Se necesitan castigos muy duros para mantener a los hombres en sus posiciones, aun así, cada día es descubierto un uniforme negro abandonado… El dominio se ha hecho muy difícil a la luz de la situación en el Este… Violentamos un límite natural…”

Yo me resistí a alegar razones. Mi deber era ubicarme por encima de todo fracaso.

“Sólo la extrema voluntad puede torcer el destino…”, apunté, sin embargo.

“Pero hay que actuar apenas un segundo antes…”

“…”

“… Se supone que controlamos la Zona Tres. Cuando la cruce nada más verá caos y odio…”

“Yo voy mucho más allá de Bokhara. La Zona Tres es sólo una etapa…”

Redman hizo un ademán que el aire denso del cuarto pareció descomponer en fragmentos. Lo vi moverse un milímetro, luego otro, otro… En el instante en que pude enfocarlo, me ofrecía el trago.

“Salud”, dijo.

“Salud”, respondí.

Aquella noche soñé con mi hijo. Lo vi aplastado bajo los escombros de lo que alguna vez fue mi hogar. No sentí pena por él. La muerte me parece un resguardo, un coto de seguridad.

Al despertar aún estaba oscuro y sólo se oía el estampido de disparos lejanos. Sin prisa, me levanté y examiné el itinerario. El camino a Bokhara podía ser hecho en tres jornadas. A partir de ahí, mi única certeza era un vocablo: Escisión… un lugar de las cimas en el cual la luz, al rebotar en el horizonte blanco, enloquece a los viajeros… También pensé en el frío, en la peligrosa modorra llena de fantasmas.

Arriba del catre ordené mi equipo: un subfusil Heckler & Koch/MPK5, una Browning 9mm High Power, dos peines para cada arma, un cuchillo, una brújula. En suma, cinco kilos. Nada que no pudiese ocultar bajo las ropas.

Mientras guardaba mi exiguo bulto, Redman entró a la habitación. Al ver el Heckler hizo un gesto de asombro.

“!Usted es parte de un Sonderkommand!…”, y sin esperar respuesta, continuó: “Venga, vamos a desayunar”.

En la sobremesa, Redman me ofreció una escolta, que acepté. No obstante, me vi en la necesidad de apuntar que los soldados me protegerían hasta el comienzo del sendero a Bokhara; luego, debía sumirme en el anonimato, prescindir del uniforme y encarnar mi papel: el de un emisario que va en busca del hallazgo súbito y total de la verdad.

“Como quiera”, dijo Redman.

El mercado está emplazado en las afueras de la Zona Tres y prolonga la región hacia las brumas de Bokhara. Los comercios asaltan la vía y demoran el paso de cualquiera cuyo rumbo sea la estrecha manga de tierra que dibuja el camino ascendente, al Norte.

Habíamos salido a las ocho en punto. Una hora más tarde arribamos a la Plaza Mayor. La calle aledaña, el paso obstruido por negocios de géneros diversos, se alzó como un obstáculo. El Jeep, a pesar de los gritos del chofer y de que éste tocaba, furioso, la corneta, avanzaba lentamente. No me quedó otra alternativa que sonreír de impotencia y observar el hábil regateo de las mujeres, las argucias de los vendedores, las riñas ocasionadas por un simple tropiezo… Mi plan era ir con los soldados hasta el punto donde la trocha se contrae y sólo permite el tránsito de un animal de carga y su guía. Y en adelante, proseguir, sin amparo, en dirección a mi destino.

Miraba el cielo cuando el primer disparo produjo una herida en el aire. El segundo generó un tumulto. Los soldados y yo nos cubrimos tras el vehículo. Los guardias que vigilaban el mercado replicaron al fuego sin tardanza. Entre tanto, el horror se apoderó de la gente.

Los francotiradores se escondían en las construcciones que rodeaban el mercado. Pude ver a uno apuntar y hacer blanco en un Cabo. El proyectil atravesó al hombre limpiamente, sólo le dejó una mancha oscura de sangre. Hice señas a mis escoltas y disparamos hacia el francotirador, ellos, pesados Máusers, yo, una ametralladora liviana. La respuesta fue rápida y cruenta. El Jeep sufrió una larga serie de impactos, razón por la que, arriesgando mucho, lo abandonamos.

El tiroteo se extendió por más de cuarenta minutos. Hubo, sí, soplos de calma, quebrados por el aullido de balas, de heridos…

En uno de esos momentos de quietud vi un harapiento que, valiéndose de las circunstancias, saqueaba las tiendas. Me pareció increíble. Pensé en el ansia de comida, en el afán de supervivencia, en la guerra,… y, aun así, no pude comprender…

De golpe, el tiroteo recrudeció. Yo, en lugar de accionar mi arma, seguí con la mirada al menesteroso, quien prosiguió su tarea. Lo vi morder una zanahoria y guardar varias en una bolsa. Después corrió a ocultarse tras una tapia.

Estuvo allí un rato. Se alistaba a sortear la calle, en el instante en que le abrí el tórax con una ráfaga.

El viaje a Bokhara duró tres jornadas. Avancé sin dificultad por un paisaje solitario de valles que corren a lo largo de impresionantes paredes de elevadas cumbres. Enhebré, esos días, caminos perdidos que me alejaron definitivamente de la realidad de la guerra.

Las horas de marcha, en su absoluto abandono, roto a veces por la visión de un águila, se iniciaban muy temprano, bajo el cielo gris de la mañana, y culminaban al atardecer en una grieta de las montañas.

Durante el trayecto me alimenté de pan y de una carne salada que conseguí en el deshecho mercado de la Zona Tres. Mi reserva de agua se agotó pronto, mas, tal y como era de esperar, hallé numerosos manantiales abriendo surcos en los cerros.

De noche, ya en una gruta, protegido del viento, me arrebujaba cerca de la hoguera. En los peores momentos de la madrugada la temperatura alcanzó los 5º C; entonces, cubierto por mi abrigo luché contra el silencio absoluto, atroz.

Vislumbré las casas de Bokhara al final del tercer día. Festejé con una sonrisa y apuré el paso. La euforia me hizo creer en el triunfo de la suprema misión que me había sido ordenada… Luego entendí que recién comenzaba el verdadero desafío.

El trato con el dueño de la fonda elegida fue rápido. Apenas le entregué las monedas, me guió a través de un pasillo franqueado por puertas de madera. En cuanto llegamos frente a una ubicada al final del corredor, hizo una seña con la barbilla y dijo:

“Esta es su habitación”.

Al empujar la puerta pude ver el espacio. En nueve metros cuadrados se acomodaban, además de un lecho y un hogar, una gran pila.

“Ya le envío a alguien con el agua… Supongo que la prefiere caliente…”, añadió.

Asentí, aún sorprendido. El frío de los últimos días había sacado de mis expectativas la posibilidad de un baño.

“Por otros cien luises le damos un cambio de ropa. ¿Está interesado?”.

“Claro”, respondí.

Minutos después un joven y una mujer se presentaron con la encomienda. Vertieron con calma dos grandes vasijas dentro de la bañera y, antes de marcharse, me entregaron un pantalón y una camisa.

Puse la tranca, me desnudé y cuando juzgué que la temperatura del agua era la ideal, me hundí en ella.

Permanecí largo rato dentro de la pila. Sentí cómo de cada punto de mi piel brotaba un hilo de tierra. Sólo en el instante en que el calor del líquido cedió, tomé la toalla.

Al anochecer, mi cuerpo adolorido por la travesía se amoldó rápidamente a la estrechez del colchón… De inmediato, resbalé al abismo negro.

Desperté once horas más tarde. La necesidad de alistar los pormenores de la siguiente etapa truncó mi sueño. A pesar del agotamiento salté de la cama.

En el recibo de la fonda me topé con el patrono. Decidí, entonces, aprovechar la oportunidad. Le pregunté, sin rodeos, quién podía conducirme hasta el último monasterio.

El hombre me vio y, luego de un silencio angustioso para mí, sugirió que debía hablar con los mercaderes.

“Aparte de los peregrinos, son los únicos que viajan hacia las alturas…”.

“¿Dónde se reúnen?”.

“En las cercanías del templo”.

Di las gracias y salí a la rambla. Desde la acera, en un arrebato de osadía, agregué:

“Meses atrás un amigo partió rumbo a Escitión…”

El hombre pareció atravesarme con la mirada. Aquel rostro curtido se convirtió en arena, en sol, en el tatuaje de un pájaro que abandona la piel.

“Ese es el lugar más desolado de la tierra…”

Hice una breve inclinación de cabeza y di la vuelta.

“Si existe, está habitado por espíritus”, oí decir al dueño.

No fue ningún problema incorporarme a una caravana. Llegué a un acuerdo con un hombre rudo, de voz perdida, que dijo llamarse Eugenio Bey. Su objetivo era ascender hasta el monasterio de Nar, situado a más de cinco mil metros de altura y a unos doscientos kilómetros de Bokhara. En condiciones normales el viaje dura alrededor de quince días, apuntó, pero a veces, el frío, el viento, la nieve, detienen la marcha. “¿Por cuánto tiempo?”, pregunté. Eugenio calló un segundo, sonrió antes de añadir: “El suficiente como para que los hombres sientan que no hay peligro”.

“Partimos al amanecer”, prosiguió el guía. “Los porteadores que vienen de regreso pueden venderle el equipo necesario”.

Me despedí de Eugenio con un apretón de manos.

Y, en efecto, con sólo ofrecer unas libras obtuve lo indispensable para un viaje de alta montaña.

Seguidamente, fui a la posada y, encerrado en mi habitación, fijé el correaje de asalto al forro del capote nuevo.

Por la tarde hice una siesta que se extendió hasta las cinco. Cuando abrí los ojos solicité agua tibia y me di un largo baño.

Desde el zaguán de la fonda vi surgir el sol tras el impresionante macizo nevado. Cargué mi morral y fui en dirección al templo. El golpear de mis pies sobre la tierra trajo a mi mente las palabras del General Buchan…, y tuve miedo, pero como tantas veces, me dije: “El temor es algo físico… y eso no tiene importancia”.

Al tiempo que saludaba a Eugenio y montaba en la bestia que habría de transportarme, rememoré el escenario de mis instrucciones finales.

El hombre de gris se acercó y me invitó, con una voz casi inaudible, a que lo acompañara a la oficina. Caminamos hasta una puerta de vidrio que dejaba ver una gran biblioteca; dos soldados que parecían aburrirse me saludaron, impasibles.

“Usted se presta admirablemente”, dijo el General Buchan apenas me vio entrar.

“He revisado su historial…”, hizo una pausa, miró su reloj y agregó: “No tenemos mucho tiempo… Trataré de explicarle su misión en pocas palabras”.

Sonrió al ver mi rostro. En un hermosísimo vaso de cristal tallado vertió un largo chorro de whisky.

“Parece ser que el enemigo ha encontrado una tremenda sanción divina, algo que le ha dado la fuerza de las antiguas invasiones torrenciales. Se ha levantado una Alianza capaz de enloquecer a los más pacíficos labradores… La fe es beligerante, usted lo sabe. El mullah todavía se presenta en el púlpito con el Corán en una mano y blandiendo el alfanje en otra”.

“Tenga”, dijo y me extendió el vaso. Siguió: “La única clave que poseemos es un nombre: Escitión, un lugar de las montañas… Uno de nuestros agentes en la provincia logró pasar las líneas, al Sur. Averiguó algo, pero fue descubierto. Hace dos meses apareció en el campamento de Dalaemain con una bala en el cuerpo y un tajo en la cara. Antes de expirar murmuró esa palabra: Escitión… También dijo que venían hacia nosotros…”

Buchan hablaba como si se limitara a cumplir una monótona orden. Por segundos, creí percibir un dejo de ironía en sus facciones.

“De inmediato enviamos un emisario. Su única misiva es disparatada. Oiga lo que dice: ‘Esta es la última tribulación que antecede a la locura’.”

“¿Qué opina?”, dijo, y sin darme chance para una respuesta, continuó:

“Usted debe averiguar qué ocurre… y eliminar a su antecesor… Tiene plena libertad… Ah, en los momentos difíciles imagine que lleva en su pecho el signo del sol”.

Todo parecía un absurdo, aunque la guerra no es más que un pacto con el absurdo…, su ejercicio eficaz.

Eugenio iba adelante, guiando las mulas. A medida que subíamos el viento era más fuerte. Al principio fue un leve zumbido, una brisa que apenas movía las copas de los árboles y hacía vibrar las hojas de los helechos. Pero al pisar las estrechas sendas que bordeaban el abismo, el viento nos azotó de manera sostenida.

A las cuatro de la tarde, ya bajo la penumbra, levantamos las tiendas de cuero. A las seis, en la fogata, asamos unas lonjas de carne e hicimos té.

Mi primera noche en el páramo se extravió en el letargo producido por el frío y la altura. Tuve un sueño poblado de figuras romas, cuyo tacto generaba una intensa sensación de asco. Al despertar la ruina era mental, no física.

Reemprendimos la marcha muy temprano. Durante aquel trecho de pendiente suave atravesamos pequeñas aldeas de casas de piedra blanca. Los habitantes, poco acostumbrados al paso de viajeros a las puertas del invierno, nos ofrecieron botijas de un fuerte licor de durazno. “Para el chizzo“, decían.

Al tercer día iniciamos un tortuoso ascenso. Marchamos por un camino cada vez más angosto en el que tuvimos que disputar el terreno a las mulas. Cuando sobrepasamos la cota de los tres mil quinientos metros, la lluvia nos detuvo. El sendero, embarrado, intransitable, nos obligó a hacer un alto que se prolongó cuarenta horas.

El tiempo pareció infinito. El frío redujo nuestras actividades a la espera angustiosa. Bajo las mantas no se puede hacer nada más que pensar y, a veces, dormir en un hilo endeble.

Por fin, el cielo se abrió y aparecieron, nuevamente, las cumbres.

Seguimos.

Nos topamos con un río. A partir de ese instante anduvimos siempre junto a él, cruzándolo un número incontable de veces. Unas por pavorosos puentes de cuerda y madera, otras, metiendo las botas en las aguas heladas.

Sobre los cuatro mil metros la vida vegetal comenzó a desaparecer. Las condiciones de un clima riguroso de nevadas intensas y vientos huracanados, hace que las pocas especies sobrevivientes se agrupen en los quiebres de las rocas.

Luchando contra la intemperie, avanzamos poco a poco.

La falta de oxígeno y las sienes arrasadas por una punzada me ataron a la realidad de mi cuerpo, siempre mejor que la espesa monotonía de la marcha.

De noche, en la tienda, embrutecido y solo, sufría horribles pesadillas. La peor: una en la que, luego de pisar una grieta cubierta por la nieve y caer varios metros, sentía cómo las paredes me aplastaban, hasta que de pronto, perdía el apoyo y resbalaba a un hueco más fusco, que, éste sí, se cerraba sin remedio.

El vértigo fue tan grande que até mis brazos a un puntal de la carpa. Fueron muchas las veces que amanecí con la piel lacerada.

Una mañana vimos, hundido en la nieve, el monasterio de Nar. Los hombres gritaron de júbilo y apuraron el paso. Para ellos el viaje había terminado.

En veinte minutos alcanzamos la muralla que rodeaba la fortaleza.

Eugenio negoció el hospedaje. Nos dieron tres chozas de adobe próximas al corral. Por los ladrillos se colaba el denso olor del estiércol, sin embargo, cualquier molestia era preferible al blanco sin matiz de la nieve.

Dos horas después, Eugenio penetró en el recinto. Ofreció disculpas con una venia.

A continuación dijo:

“Aquí saldar un trato implica enorme esfuerzo”.

Le confesé entonces mi profunda necesidad de hablar con alguien que pudiera indicarme la ruta a Escitión.

“Eso ya está arreglado”.

“¿Cómo?”, articulé sorprendido.

“Usted no es un peregrino… ¿Qué otra cosa puede buscar?”.

“…”

“Hablé con el Patriarca. Mañana lo recibe”.

“Ha La”, fue el saludo del monje. Seguidamente dio órdenes en una lengua extraña al novicio que me había llevado hasta el lugar. El muchacho masculló unas voces y se fue corriendo. Yo, sin saber qué hacer, sonreí tontamente.

“Siéntese”, dijo el Patriarca ofreciéndome un cojín. “Me han dicho que usted quiere ir a Escitión”.

“Ese es mi deseo…”

“¿Por qué?”.

“Voy a la caza de un hombre”.

“¿Con qué fin?”.

“Tengo que saber qué pasó con él”.

“Venga”. El religioso caminó hacia una gran azotea.

Sin entender nada, lo imité.

“Ese es el desierto de Palem. Cruzarlo es imposible, el viaje dura más de un año. Es el verdadero límite del mundo. Escitión, si fue algo real, tuvo su asiento en un punto de esa soledad. En tiempos de guerra, que son muchos, se multiplican los emisarios en su busca. El último pasó hace unos meses. No habló conmigo. Lo vi desde aquí hasta que la distancia lo engulló. Para mi sorpresa, regresó a los cuatro días. Dejó a un porteador una faja de dinero y un atajo de papeles antes de internarse de nuevo en el sendero. Ya debe estar muerto… Creo que, por su indiferencia, ése es el peor tipo de víctima”.

Yo pensé cuidadosamente mis palabras. Con voz pausada dije:

“Mi país se derrumba… No puedo flaquear. Si el hombre que persigo fue hacia la planicie, mi deber es ir allá, así encuentre sólo polvo, dolor”.

Partí al día siguiente. Lo más fácil fue bajar la cuesta. En poco tiempo descendí del frío punzante del monasterio al clima templado de la enorme meseta. Ambas regiones están separadas por unos mil quinientos metros de altitud. Entre ellas existe un túnel que une dos tipos de vacío.

Delante de mí se extendía una llanura interrumpida por pequeñas ondulaciones. Yo tracé mi rumbo en sentido N-NE, el mismo que el Patriarca señaló desde la ventana.

Caminé durante horas buscando, sin éxito, una pista en los arbustos, en la tierra, en las dunas.

La noche me cubrió agotado. Hallé refugio entre dos piedras enormes. Bebí un trago de aguardiente, uno de agua y mastiqué sin ganas varias frutas. Como pude me acomodé en el suelo duro.

La noche fue fría, tremendamente fría. Pero ya estaba en el extremo de la cuerda. Tenía que saltar. Me di vuelta y dormí.

El sol me quemó los ojos. Vi hacia el Sur y el paisaje era idéntico al que tenía por delante.

Seguí.

La flora fue cambiando en la imperceptible pendiente. También la humedad aumentó. Chupé hasta las fibras las hojas gordas de una planta enana. Las espinas, minúsculas, cortaron mis labios, pero la pulpa refrescó mis heridas.

Llegué a una zona en la que una roca pulida por el viento protegía un recuadro de arena. Sentí que se consumaba un ideal, una perfección abstracta. El bloque de piedra establecía un orden en la dispersión. Era un refugio inútil. Me tendí sobre él. El sol había subido mucho. Aun con los ojos cerrados vi una película amarilla.

¿En qué momento el terreno me condujo a ese lugar? No pude identificar por dónde vine. No había huellas, rastros de polvo, nada. Estaba perdido en una deriva inmóvil, sobre una balsa de piedra.

Salté. Pensé por primera vez en cambiar el rumbo, pero todo era tan semejante que me pareció una fatuidad.

Al mediodía arribé a una colina verdosa. Me ubiqué de forma tal que el calor dejara de azotarme y pudiese descansar un rato. Tomé un largo sorbo de agua. El líquido hirviente me quemó la garganta. Entonces juré volver. Pero tenía que sosegarme. “Puedo regresar en una hora, o mañana”, fue mi último pensamiento antes de ser vencido por el cansancio, la sed, el hambre.

Después, horas después, vino el grito. No sé por qué no apunté el Heckler o la Browning, sino que empuñé el cuchillo. Una figura se me venía encima en un alarido. Tuve fuerzas para traspasarle el tórax con el acero. Vi unos ojos grises, sentí el hedor de la ruina, un hilo de saliva cayó sobre mi rostro.

Al principio fue un ronquido, luego una voz.

“El signo de sol está dibujado en tu pecho… como en el mío… Ya vendrá otro a esta muerte segura. Así ha sucedido durante siglos. Nuestra misión es realizar el periplo. Aquí no hay nada. Buchan es sólo un instrumento de la vida para darnos la muerte en un engaño… todo es una farsa… Es sólo una forma de hallar lo que nos está preparado… Detrás de ti ya viene otro emisario, como tú y yo, hace tiempo escogido”.

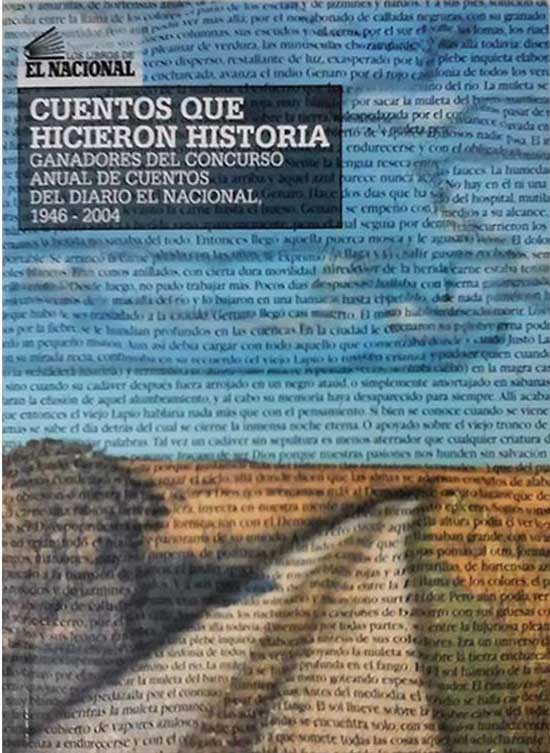

Del libro Cuentos que hicieron historia (El Nacional, 2005)

Ganador del Concurso de Cuentos de El Nacional, 1994