Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

Otra vez sin luna, Derdriu.

A oscuras, las playas de mi país son un solo sonido tremendo; no te acerques, el Caribe es una boca enorme que traga sin masticar. Así como la nieve nocturna sube en una amenazadora pirueta cuando el trineo la obliga a ceder espacio; así como el congelado desierto y oscuro rodea esta casa de tap y ovejas confiadas a su pastor, el envuelto en mantas; así mismo las playas de la noche tropical son territorios ávidos que marcan pasos inseguros y arena entre los pies. Esa semejanza la encontré en tu piel, mi descubrimiento, secreta blancura: y las olas que revientan me dieron el ritmo de tus pasos. No sé, Derdriu, hasta cuándo viajaré, pero sabe que aquí he dejado la huella de mi vida, la marca que cada hombre propina a este planeta. Y te parecerá curioso, pero entre la nieve y los hombres de este lugar he sentido el aire cálido y la arena húmeda de las playas de mi país; no lo puedo explicar, pero sé que la nieve y la arena son lo mismo, sé que un alce es un pelícano es un pino es un cangrejo es una palmera es un oso es una ola es una ventisca es una gaviota, y que nosotros no vemos —miopes de siempre— que una playa es el desierto nevado en la falda de una montaña.

La ausencia de luna me ha permitido descubrir que estoy en el mismo sitio, que no me he movido, que tú bailarás ante mí para siempre y que yo diré versos para ti a través del silbido del mar o del viento, da igual. La nieve cae en silencio como cuando los cocos, blancos y pequeños, se suicidan.

Hoy me entrego a la oscuridad, no sé cómo; te dejo mis palabras para que compruebes que, aunque te digan lo contrario, sigo llegando en las mañanas a ordeñar tus animales. Esta noche ha perdido su ojo, no vino la casta Selene a mirarnos con ternura; ese mismo ojo es una sonrisa en las playas de mi país, una delgada curva que persigue nuestros pasos. La luna horizontal es la única diferencia entre tú y yo; aquí tú la ves de pie, haciendo equilibrio sobre una de sus puntas; allá es una cuna que mece, una sonrisa que hace que el cielo tenga buen humor. Aquí la luna llena hace las madrugadas redondas; allá emerge con escándalo al filo de las tardes. No hay manera de esconderse de ella, Derdriu, así que también allí podrás ver mi reflejo, si se diera la necesidad. No me busques en los mapas, en la morgue ni en las estaciones de policía: escudriña mis palabras y da conmigo. Tú sabrás cómo. Y si te preguntan dónde he ido, a qué efímeros lugares he llevado mi cuerpo, no contestes de inmediato.

Vuelve los ojos a mis palabras, no lo dudes.

Mas, como pudiera ocurrir, si no hay entre mis papeles una frase útil, una explicación que sacie la sed de la gente, tan solo levanta la cabeza y con la digna manera que te caracteriza llega hasta ellos y diles: “mi poeta llegó una mañana traído por el tiempo, y ahora reposa en mi pecho desnudo, porque él vino de la noche, y hacia la noche va”.

Eugenio.

Fanny ejerce el poder que confiere estar tan cerca de la naturaleza. Cuando su madre la dejó en casa de la abuela (en la época en que ésta ya vivía sola y bailaba a Fred Astaire, a Ginger Rogers, a Frank Sinatra, a Carmen Miranda en cintas magnetofónicas que luego cambió por el Betamax y el VHS: así podría imitarlos, y era mucho mejor practicar acompañada por las figuras del televisor) la nieta estuvo siempre muy cerca de la naturaleza que por allí no es del todo generosa. Sin embargo, los animales de ordeño nunca fueron hostiles con ella porque la veían pequeña y no tan robusta como la abuela, quien atemorizaba cuando tumbaba con sus manos al carnero de tres años. Salvo sus manos, ya se ha dicho, Fanny era vikinga como un girasol.

Más tarde llegó el descubrimiento de los pequeños animales: conejos, grillos de primavera y algunas hormigas eran sus juguetes, mientras la abuela bailaba y cocinaba, bailaba y planchaba, bailaba y ordeñaba, bailaba, cantaba y tejía algunos trabajos para sobrevivir. Con Fanny un poco mayor, la abuela pudo tener más animales, ya que la niña podría cuidarlos mientras pastaban y ordeñarlos de vez en cuando. La abuela nunca rechazó a la muchacha siempre y cuando no interfiriera entre ella y sus pasos de baile. La naturaleza era para Fanny una segunda realidad, separada de la abuela y El Pueblo; las horas en la soledad le enseñaron a entender ciertos sonidos, los cantos de los pájaros más ancianos, el destino de un sendero de hormigas.

Una tarde, buscando una aguja para la abuela, que estaba aprendiendo unos pasos del Barishnikov de Midnight sun, tropezó con un libro en piel. Eran poemas. Abrió la primera página y una estrofa se le clavó en los ojos:

Es difícil llenar un breve libro

con pensamientos de árboles.

Todo en ellos es vago, fragmentario.

Hoy, por ejemplo, al escuchar el grito

de un tordo negro, ya en camino a casa,

grito final de quien no aguarda otro verano,

comprendí que en su voz hablaba un árbol,

uno de tantos,

pero no sé qué hacer con ese grito,

no sé cómo anotarlo.

La abuela le explicó, siempre entre bailes y tarareos, que ésa era parte de la herencia que su abuelo tropical —el oscuro extranjero que casi logra hacerla perder su precioso cabello negro— le dejó antes de marcharse en busca de nuevos espacios.

—Lo iba a botar, pero hay algunas cosas que me gustan de allí.

Fanny releyó el poema con entusiasmo.

—¿Qué es un tordo, abuela?

Un tordo, pensó la abuela.

Una exhalación.

En la época en que Svevo trajo a Eugenio al bar que llaman El Pueblo, la abuela brillaba dando vueltas en las fiestas, o como era de las pocas jóvenes del sitio parecería muy hermosa. A Eugenio le fascinó la afición de la joven e incluso intentó iniciarla en los ritmos casi africanos de su país pero ya se veía que había sido traída al mundo con la única finalidad de que bailara sola. Un pájaro oscuro, eso es. Eugenio tuvo éxito con ella cuando se dio cuenta de que lo que más le agradaba de la futura abuela era su capacidad para los bailes solitarios. En las fiestas iba de aquí para allá sola, por más que los muchachos de la región la buscaban. Por pura curiosidad con el extranjero aceptó su invitación. Desde entonces los otros lo miraban con envidia, pero ella no pudo acostumbrarse a compartir con otra persona su placer, la alegría de dar saltitos distintos al caminar cotidiano. Al contrario que los demás, que se lamentaban de que el ser humano no poseyera alas, la abuela tuvo siempre la divina queja de no bailar, y que estuviéramos condenados a caminar o correr para siempre. Le parecía que Dios había castigado al hombre a esos aburridos pasos con el pie mirando hacia delante, en vez de ir tup, tup, tup, girando como lo hacían los planetas. Estaba segura de que, entre tantas cosas arrebatadas en el Edén, Adán y Eva habían perdido la costumbre de caminar bailando, como aún lo hacen los astros, y algunos ángeles.

Un tordo tiene el pico negro.

Eugenio, que dijo ser poeta, tuvo la delicadeza suficiente para entender a la abuela, cuya afición al baile iba más allá de un simple hobby, y pronto volvió junto a los otros, que se conformaban con ver a la abuela dando sus saltitos extasiada. Y Eugenio, flor detrás del colibrí, comenzó un asedio de enroques y silencios compartidos. La abuela superó su curiosidad por el extranjero oscuro y pronto comprendió que podía quererlo. Esa mínima oportunidad que ella concedió fue suficiente para que Eugenio la llenara de palabras suaves que fueron abriendo el camino por el cual él se colaba. Por esa época le regaló el libro que contenía algunas palabras suyas: era una edición en piel de sus versos, adornados con muñecos que bailaban por todas las páginas. Con una pluma de pájaro de su país, Eugenio le dedicó el libro y leyó poemas que en los oídos de la abuela sonaron sin sentido pero hermosos. En los años siguientes ya podían sostener conversaciones y, sobre todo, Eugenio podía leerle los versos e ir explicando cada vocablo. También tordo era una palabra extraña, pájaro gris y amarillo, pico negro, vuelo de árbol que parte para siempre.

Para la abuela, esas pausas leyendo poemas, conversando o haciendo el amor eran de alguna manera iguales, porque eran momentos en que no bailaba. Tal vez haciendo el amor —primero por la excitación de la piel oscura sobre su piel— recordaba las danzas rituales de los insectos y entonces abría sus piernas feliz de ser la hormiga reina danzando en medio de una cama. Para la abuela la salsa, el merengue, el bolero, la guaracha y cualquier ritmo que viniera del Caribe era signo de una danza nupcial. Eugenio procuraba, además, mantener al mismo paso su corazón, así podrían llegar a ser uno solo de verdad. La abuela disfrutaba oyendo hablar a su propio poeta, y sentía cómo bajaban por su piel los halagos que él le propinaba por doquier.

Un mes después de aprender a decir tordo, parió una niña morena, con ojos claros. La abuela la quiso llamar Tordo, pero Eugenio, muerto de risa, la llamó Carmen, y ambos la cuidaron y la mimaron hasta el infinito. La abuela la llamó en la intimidad pequeño tordo; Eugenio escribió un poema que luego rompió, pero durante varios días lo leyó a los leñadores de El Pueblo; que debía tener algún acento cómico, porque no paraban de chancearse con él durante la lectura. Hasta que la abuela le dijo que, a veces, algunas de sus palabras significaban otra cosa por estas tierras; por eso reían los hombres —y no con mala intención. Eugenio sintió un poco de vergüenza y tiró el poema. El primer año de la niña, el peor de la abuela desde el punto de vista del baile, Eugenio ayudó en la recolección de la madera para el invierno, y en el degollamiento de algunos animales. Pasó la mayor parte del tiempo como maestro, enseñando a leer a los niños que vivían allí, hijos todos de ancianos.

t de tonto, o de oso, r de recuerdo, d de dedo, y o de otro oso.

Tor — do. Tordo.

El tordo es un ave.

No hubo tanto tiempo para decirle a la abuela lo mucho que la quería y todas las cosas que, si se hubiera dado la ocasión, él podría enseñarle de su país.

Hasta que la rutina hizo su aparición entre los adornos de la sala. Un día, bailar hasta muy tarde; otro, el cansancio de la faena; otro, Eugenio se sentaba en una ventana y miraba al horizonte, como buscando. La abuela, conforme Carmen crecía, se iba percatando de la tristeza de Eugenio. Como todo hombre que emula a Ulises, empezaba a sentir nostalgia por su país; la abuela lo sabía, pero no quería cambiar nada, estaba cómoda en la casa donde habían nacido ella, su madre, su abuela, y su hija. Así que, con la cruda entereza que sólo una mujer practica, empezó a mostrar desinterés por el poeta. Eugenio debía empezar a estorbarle. Pero él no hacía nada, sólo se sentaba en el borde de una ventana y miraba al horizonte —sin pensar.

—Si sólo pudiera estar sola para bailar y bailar—, suspiró la abuela una noche, durante la cena.

Eugenio no levantó la vista. Se limitó a apretar muy fuerte los cubiertos y a masticar durante más tiempo la comida. No había luna y no fue hasta la ventana a mirar el horizonte. Al día siguiente, aún a oscuras, se calzó sus botas, tomó a uno de los perros, dejó dinero, la escopeta y se marchó. Quedaba una carta para la abuela: extraña y fragmentaria. Ella prefirió leerla en las noches, cuando la niña durmiera y ella pudiera llorar, llorar a cántaros y bailar a gusto.

Fanny escuchó la historia del abuelo Eugenio con el libro en las manos, hurgando en el rostro de la abuela algún rasgo de tristeza, pero ésta sólo mostraba cierto sudor producto del tup de sus pasos, que ya eran instintivos. Había logrado convertir su andar en un baile, a pesar del castigo del Edén.

—¿Qué es un tordo, abuela?

La abuela no contestó. Se limitó a acariciar el rostro de la nieta y a continuar con sus bailes por toda la casa.

—¿Me prestas el libro entonces, abuela?

—Te lo regalo. Yo ya no lo leo.

Durante un tiempo Fanny salía al bosque a leer el libro. Mejor: a leer la estrofa que se había clavado en sus ojos y que le recordaba los sonidos que ella percibía, los olores que le acompañaban y las conversaciones con los animales del bosque (es difícil llenar un breve libro con pensamientos de árboles). En cierto sentido, su concepción de la naturaleza pasaba por el sonido de esas palabras, por el ritmo de las frases que terminaban diciendo algo sobre el gemido final de un árbol—tordo. A través de esas palabras Fanny pudo establecer contacto con las cosas. Nada tenía verdadero sentido si no guardaba de alguna manera relación con las palabras del libro. Fanny comprendió así por qué hay libros que se llaman Biblia, y por qué los hombres —tan violentos siempre— se matan por ellos.

El detalle distinto, lo que cambió todo, fue un episodio una tarde de verano. Fanny regresaba de recoger unas frutas del otro lado de la colina y, por no dejar, iba hacia la casa atravesando un poco de bosque. A medio camino, notó algo extraño, acostumbrada como estaba al ritmo del lugar (todo en ellos es vago, fragmentario). Había un fluido nuevo, al menos desconocido para ella, y los pájaros hacían demasiado silencio. Redujo la velocidad y la intensidad de su pisada y se acercó a donde creyó oír: dos osos copulaban. El espectáculo nunca visto la paralizó porque pensó, en principio, que uno de los osos castigaba al otro, hasta el punto de matarlo. Pero las garras estaban bien guardadas y el mordisco no era en verdad dañino. Pronto entendió de qué se trataba y miró con más atención; en esos movimientos bruscos, intermitentes, comprendió que había algo que ella también deseaba y por un momento sintió ganas de unirse a la pareja de bestias, que emitían sonidos no acostumbrados (o de otro oso). Tal vez por ello no se dio cuenta del cambio de la dirección del viento, que antes acariciaba su rostro y ahora se llevaba sus cabellos hacia delante. Pero los osos sí la olieron y, con una ira rarísima, se echaron ambos en pos de ella. Soltó las frutas y apenas tuvo tiempo de comenzar una torpe carrera no exenta de caídas (grito final de quien no aguarda otro verano). En la huida, el libro cayó al suelo, y miró con la cola del ojo cómo uno de los osos, gruñendo, lo destrozaba entre sus garras y no supo qué hacer con ese grito, no supo cómo anotarlo.

Su única salvación era correr hacia la colina y bajar presurosa hacia El Pueblo, pues los animales no se atreverían a seguirla hasta allá. A salvo en el bar, los hombres la interrogaron y quisieron ir en busca de los osos, pero ella pidió que los dejaran, que ya se irían bosque adentro. Salvar su vida le costó perder el libro y, con él, la adorada frase. Ni siquiera la había memorizado. Los árboles moribundos le traen consigo la fuerza de un oso sobre el otro (t de santo, ñ de gruñido, o de ladrón, v de olvido).

Desde esa ocasión —ella no se ha dado cuenta— la naturaleza obedece a sus instintos, tal como obedece el aire cálido de la tierra de su abuelo Eugenio y se posa sobre su rostro, encendiendo sus mejillas, entre ella y D.Jota, en su habitación.

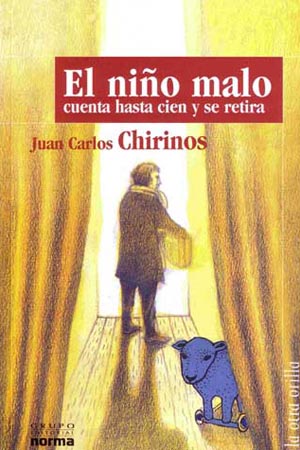

Capítulo tomado de la primera edición de Grupo Editorial Norma, 2004

Un comentario en "El niño malo cuenta hasta cien y se retira"