Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

Un largo hilo sostiene al planeta como una cometa. Pero Yon Jairo tiene su particular cedazo para sostener su propio mundo. Todos las tardes a las cinco, cuando el sol desparrama su orín sobre los techos de latón, el niño camina la cuesta que lo lleva al pináculo del cerro. Va solo. En la mano izquierda la pequeña cruz de madera forrada en papel que pondrá a volar, claro, si el viento lo ayuda. En la derecha la varita sobre la que enrolla veinte o treinta metros de cuerda. Cada paso se acompaña de una respiración. No piensa sino en llegar a la cima del universo. Su universo. No repara siquiera en las gotas saladas que le bajan por la frente. El zapato aprisiona la tierra del camino pero si alguien lo viera a la distancia descubriría la diminuta nube de polvo que se levanta tras él, como si ascendiera los peldaños del cielo. A su madre no le gusta que el niño vaya a ese lugar. Sabe que del otro lado del monte, en la hondonada vuelta cementerio de autos, se reúnen los bichos. La gente mala que bebe aguardiente y aspira droga y usa armas. Barranco abajo habita el mal. Pero Yon Jairo se las arregla para escarparse todas las tardes. Total, su madre tiene que velar por los otros cuatro niños, sus medios hermanos, que berrean sin cansarse por el hambre, el calor, el miedo, o por lo que berreen las criaturas en las casuchas de cartón y zinc. Él ya no llora. Se cree un hombre aunque sólo tenga once años. Y por hombre sabe que es inútil berrear. Igual tiene hambre, calor o miedo. Las lágrimas no curan nada. Lo único que le gusta es treparse en los dominios del viento y volar su cometa. Cuando llega al borde siempre se queda unos segundos mirándole el lomo a la ciudad. Enfrente pero lejos hay otros cerros como el suyo, llenos de ranchos, de casitas anaranjadas y blancas, con sus torcidas antenas de televisión como cabellos despeinados, apretujadas sobre la vegetación en un salvaje orden o un civilizado caos. Ese tiempo de mirada vacía es el que le permite recuperar el ritmo de la respiración y hacer que el corazón vuelva a latir sin que lo sienta retumbando en su pecho. Para volar hay que estar calmado. Luego da vueltas buscando sentir las ráfagas de brisa que serán sus amigas esa tarde. A veces se queda petrificado cuando enfrente pero lejos, en otros cerros como el suyo, reconoce los delgados pabilos sosteniendo las cometas o papagayos, como les dice su mamá. La vista no le alcanza para tanto, pero le gustaría observar de cerca a esos niños que hacen lo mismo que él. Sólo que no le dan los ojos y debe conformarse con las ligeras y malcriadas formas que gobiernan los hilos en las alturas.

Yon Jairo despliega el aparato. Hoy lo construyó con unas varillas de madera que consiguió en el basurero. No sabe de qué son pero les tomó el peso y le pareció que eran perfectas. Livianas y flexibles, largas y manejables. Luego sacó el papel de unos avisos que vendían cervezas, políticos y una mujer desnuda que no supo lo que hacía ahí. Tardó una hora en terminar su cometa y esta vez sí que se sintió orgulloso. Solía quedar insatisfecho con lo que fabricaba. Que si tenía mucho peso de un lado, que si le faltaba cola y por eso giraba como loco. Pero esta vez le quedó bien. Muy bien. Tan concentrado estaba soltando el hilo que no se dio cuenta de que al fondo del barranco llegaban dos motos. Cada una tripulada por dos sujetos. Y las dos habrían sido iguales si el parrillero de la primera no tuviera los ojos vendados y las manos atadas a la espalda.

Yon Jairo mira al cielo. Está casi a reventar de tanto azul. La experiencia le dice que por donde vuelen los zamuros, hacia allá deberá intentar el ascenso. Esos pájaros feos, que huelen a mierda, saben de brisas. Flotan sin siquiera agitar las alas. Por eso donde los viera haciendo sus círculos negros, hacia allá debe tratar de llevar su papagayo. No importa que jamás los pueda alcanzar, porque nunca lo ha hecho.

Los hombres de las motos tampoco vieron al niño. Y eso que nerviosos miraban a todos lados buscando que nadie supiera que estaban allí. Era difícil que lo descubrieran. Yon Jairo habitaba la cumbre del cerro, cuatrocientos o quinientos metros por sobre sus cabezas, mientras ellos sólo observaban lo que estaba a su alrededor. Bajaron al tipo amarrado y lo pusieron de rodillas, como si fuera a decir una oración.

Un ramalazo de brisa golpea el vértice donde el jovencito se empina. Sabe entonces que esa es la señal. Con destreza toma la cometa y da dos o tres pasos rápidos hacia atrás. Inmediatamente la pieza infla sus cachetes y como un cristo levitando comienza a tenerse por sí sola. El niño le da la cuerda justa. Conoce por experiencia que si lo tensa mucho o le regala demasiado sedal, hundirá la nariz estrepitosamente en el fondo del barranco.

Desde arriba es imposible oír lo que dicen los hombres abajo. Están molestos. Golpean y patean al sujeto vendado y éste tiembla como si tuviera fiebre. Pero no está enfermo. Una de las patadas le llega a la nuca y el tipo rueda arqueando la espalda, pidiendo que no lo golpeen más o quejándose del dolor. No se puede saber. Desde arriba es imposible oír lo que dicen los hombres abajo.

Lentamente la cometa fue agarrando valor y seguridad. Ya no cavilaba asustada buscando la querencia del suelo. Yon Jairo sintió en su mano que el cielo le pedía más y más cuerda. Se emocionó. Su papagayo era buenísimo, de primera, fino. Había nacido para trepar el aire. Se lo decían la velocidad de ascenso y la cola estirada y ondulante que se meneaba como el culo de las negras cuando bailan.

Volvieron a tomar al hombre por los brazos y lo trajeron de nuevo al centro, entre las motos y los zapatos de todos. Lo arrodillaron como si no hubiese terminado su oración. Yon Jairo mira al cielo donde su cometa se columpia, los tipos al suelo donde un sujeto vendado inclina la cerviz.

La emoción crecía en el niño. Sentía que esta vez su cometa sí alcanzaría el techo de los zamuros. Ahí, donde jamás ninguna otra cometa había llegado. Esta vez Yon Jairo estaba seguro de que éste era su día, el día en que los pájaros negros tendrían compañía. La cometa danza feliz, risueña, cambiándose de ropa, soltando el papel con trazos de cerveza, político o mujer desnuda y vistiéndose de ave. Hoy pasará a los zamuros, llegará hasta las nubes, invadirá el cielo, conocerá a Dios para preguntarle por qué tanto calor, hambre o miedo en su casa pobre. Suenan tres detonaciones. Yon Jairo se desconcentra. Se vuelve para saber de dónde vienen y entonces pierde la varita con el pabilo que cae barranco abajo, por la ladera contraria al cementerio de autos. No puede hacer nada. La observa despeñarse y se congela impotente. Mira la cometa, su cometa perfecta, agitarse sola, extraviada por no tener guía. Sólo le faltaba unos metros para alcanzar los zamuros. La ve caer en picada, dando círculos cada vez más alocados. Como un cristo que no ha resucitado, el papagayo inclina la nariz hacia la ciudad que ya deja de ser ambarina y se vuelve azul noche. Yon Jairo tiene ganas de llorar, pero no lo hace. Sabe que es inútil. No cura nada. Ahí queda, viendo a su mundo contorsionarse, revolverse en cabriolas dementes. Lo observa hacerse tan pequeño como él se siente ahora. Ahí ve su cometa hasta que los ojos no le dan para más. En el cielo quedan vagando los apestosos zamuros, únicos dueños del vacío. Cabizbajo inicia el descenso. Si llega más tarde su madre le caerá a correazos. Aunque eso no le importa. Él en lo que piensa es en su mala suerte. Su maldita mala suerte, su vida estrecha. Y se resigna como todas las tardes. Mañana haré una cometa mejor. Más grande, más fuerte. Mañana volará más lejos que los zamuros. Yon Jairo baja la cuesta, metido en sus pensamientos, y no puede observar las motos distantes que levantan una columna de polvo, como los zapatos que él mismo arrastra triste. Tampoco se da cuenta del cuerpo tirado que ya no tiembla más.

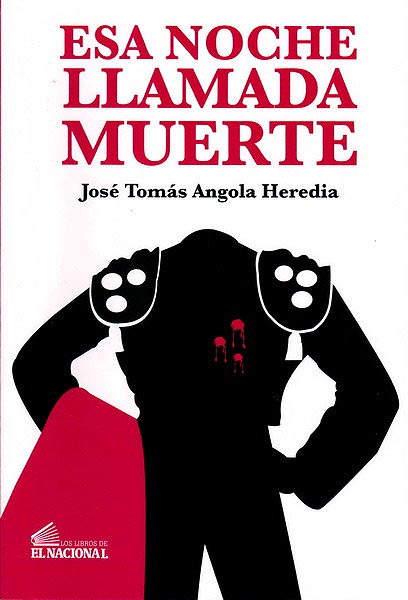

Del libro Esa noche llamada muerte (El Nacional, 2013)