Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

A voice inside me compelling to satisfy me

Arrecharse con la vida es como arrecharse con la lluvia. O con la quebrada que se desborda y se lleva todo en su carrera. Y no es que esté mal, sino que es inútil; es imposible hacerla entrar en razón. Tego estaba consciente de eso, pero no podía evitar vivir arrecho con la vida. Y ella, rencorosa y vengativa, nunca le obsequiaba una sonrisa, ni un leve gesto amable.

Estaba, por ejemplo, lo de la cauchera. Había que haber llegado al límite de la insolvencia para aceptar trabajar ahí. La idea no le gustaba en lo absoluto. Claro, si le hubieran dado a escoger, tampoco hubiese preferido trabajar en ninguna parte. En realidad a Tego no le gustaba la idea de tener que trabajar. ¿Por qué debía hacerlo?, se preguntaba a menudo. ¿No bastaba con tener que haber salido del campo para, de paso, tener que descubrir que no sabía hacer nada?

Luego estaba Maribel. Que no era una cuaima, era un perro rabioso con una incansable capacidad para el insulto. Y Tego había hecho de todo en esta vida, menos pegarle a una mujer.

Y ese hecho de todo no era un decir. Sobre todo en el renglón destruirse la vida. Tirar por la poceta una carrera ascendente en la división Triple A de Milwaukee Brewers, ya sería suficiente mérito para ostentar esa expresión con todo derecho. No es fácil manejar la vida cuando se mueve tan rápido. [1]

La cauchera quedaba en plena avenida. Durante el día, y como hasta las ocho de la noche, era bastante transitada. En adelante se tornaba silenciosa, arisca y enigmática. En sus buenos tiempos, la estación de servicio tenía una tienda 24 horas y surtía a varias líneas de taxis. Con el tiempo el letrero giratorio que se veía desde tres cuadras de distancia, se apagó como un claro símbolo del deterioro en que se sumiría el negocio. Del servicio 24 horas apenas quedó el letrero luminoso con sus lámparas quemadas y la cauchera, con sus gatos hidráulicos dormidos como perros viejos, en espera de esos escasos clientes noctámbulos.

Pasadas las diez de la noche, la estación de servicio quedaba en total oscuridad. Tego y el gochito pasaban el resto de la noche y toda la madrugada alumbrados por la triste luz del bombillo del techo y la de los postes de la avenida, y por las luces de los anuncios de los negocios cerrados que estaban en la acera del frente. A lo poco que vivía dentro del círculo que esas luces hacían se limitaba el paisaje que los acompañaba hasta que comenzaba a clarear y les tocaba entregar el turno a la mañana siguiente.

La estación de gasolina la estaban remodelando. Pero el portugués que era el dueño de la cauchera no veía motivos para cerrar el negocio por eso.

Maribel se veía tan sabrosa con esos monos cuando salía del gimnasio. Pero se veía más sabrosa cuando le sonreía, al pasar. Y cuando le mostró, un par de meses después, la carpeta que llevaba con los recortes de prensa de sus hazañas deportivas. Tego supo ese día lo que era tener una fan.

Dos años bastaron para que se sincerara. Dos años y una condena de por vida. O de unos quince años, por lo bajito. Los monos, las cotas ajustadas, la sonrisita eran las armas con las que salió a la vida a buscar sponsor. El prospecto del equipo gringo, el negrito alto y simpático llenó en su momento todos los recaudos para ganarse a esa morena con una sabia proporción de carne y huesos, todo exactamente donde debía.

Pero la vida con Maribel fue un batazo descomunal después de haber tenido al bateador en tres strikes. Es decir, no la vio venir.

Y no había bar en el que Tego intentara esconderse, que Maribel no lo encontrara para ofrecer su número, conocido como “el pote de leche de la niña”. A Tego no le gustaba ningún trabajo, pero ese de la cauchera era mejor que soportar a Maribel, que usaba a la carajita como escudo para esconder su lanzadora de misiles. O como arma de filo cortante. O como la última excusa que tenía a la mano para joderle la vida.

El portugués ni le habló de la paga cuando le dijo que empezaba al día siguiente. Ese día supo que a los nuevos les tocaba el turno de la noche. Y que cuando se fuese uno de los viejos, podía aspirar a suplantarlo en su turno. Pero los que estaban ahora tenían una cara de estabilidad laboral que era mejor ni pensar en eso. Aunque, en honor a la verdad, no podía quejarse del exceso de trabajo.

Era un trabajo más parecido al de guachimán, porque la avenida era la avenida. Ahí, si algo no faltaba, eran cosas que ver. Por eso siempre tenía a la mano un machete con el cual espantaba de vez en cuando a lateros y piedreros. Del resto, siempre había tiempo para una larga siesta a golpe de una de la madrugada. Lo único malo era que, de jueves en adelante, en el mejor momento del sueño lo despertaban los faros de un carro, y la música a todo volumen. Y los tipos que se bajaban del carro para que las carajitas que se quedaban adentro vieran cómo se negocia con un cauchero. “Vaya pana, revisa ese caucho ahí”. “Mamagüevo”, murmuraba Tego con desprecio, pero tan bajito que sólo él se escuchaba, y se paraba todavía medio dormido a revisar el caucho. Los tipos le extendían un billete que Tego agarraba sin verles la cara ni decirles nada.

A veces, cuando echaba un ojo hacia la ventana del acompañante, veía a la carajita sentada, con los tacones en el piso del carro, las piernas enrolladas debajo de las nalgas y el trago en la mano, viéndolo con cara de que ahí no había nadie. A veces el escote regalaba un picón.

Claro que esa imagen le provocaba. Pero Maribel tenía de cuaima lo que tenía de mujer. Desde que salió preñada se convirtió en una mapanare arrebatada. Con la barriga desaparecieron los papito, los negro, los mi vida. Y no es que el portugués le había ofrecido a Tego resolverle la vida, pero eso no importaba con tal de quitarse a la demonio esa de encima. Por lo menos para tranquilizarla cada viernes, que se retrataba, dejándole el dinero en casa de la mamá, aunque sólo le durara hasta el lunes.

La cauchera quedaba en una avenida que era la entrada a una zona industrial, oscura y con aceras llenas de grasa. Pero era la vía más rápida para llegar a los miradores que se habían puesto de moda. Por eso es que la calle solía ser más movida a partir del jueves. No había día, de jueves a sábado, en que no tuviera que soportar las impertinencias de los borrachos y los periqueros.

Pero lo de hoy era el colmo. Y eso que Tego llegó a pensar que bastaba con no tener que verle la cara a Maribel para pasar un día tranquilo.

¡Martes! Y estos eran los segundos que llegaban echando vaina. A los primeros, que abrieron el capó de un viejo Dart, les pidió que, “panita, por favor”, tuvieran cuidado de no derramar aceite en la zona de la cauchera. Lo que pagaba el portugués no daba como para tener que entregar el turno con la manguera en una mano y el cepillo en la otra, echándole bolas. ¿Y qué fue precisamente lo que dejaron en el piso cuando se fueron? Y ahora estaba este par. Decidieron tomarse las cervezas que les quedaban en la cava, exactamente frente a la cauchera, en el justo momento en que Tego estaba intentando dormir un poco.

El que Tego haya tenido que soportar a Maribel, debería hacerlo merecedor de la compasión de todos los hombres del mundo. Un busto, quizá. Y el que le trabaje al portugués debería hacerlo digno de la consideración de todos los trabajadores del mundo. Una estatua ecuestre. Y más Tego, a quien no le gustaban ni las cuaimas ni el trabajo. Pero estos tipos, los segundos, no sabían de compasión ni de consideración. Lo único que sabían era de echar vaina. Sin ver a los dos carajos que estaban durmiendo en la cauchera, se bajaron de la camioneta que parecía tener música para una fiesta rave gigante, abrieron la puerta de atrás y, como si estuviesen en el patio de su casa, se dedicaron a tomar cervezas y a resolver un viejo conflicto.

A Tego de verdad no le gustan los peos. Si ha sobrevivido en la vida no ha sido por ganar las peleas. Pero todo tiene un límite. Suspiró, se incorporó y, dando un par de pasos para hacerse escuchar sobre la música, le dijo a los tipos, simplemente:

Panita, por favor, ¿podrían bajarle un pelo el volumen a la vaina?

Uno de los dos tipos debió haber entendido algo así como el mismísimo coñuetumadre. O podría ser que ese perico estaba demasiado feroz, porque entre decirle panita por favor y que el tipo se pusiera a pegar gritos no cabía un pelo. Ni una duda. Ni la más ligera sospecha. ¡Cómo se hace! Hay personas susceptibles e intolerantes, y poco razonables.

Una cosa es que a Tego no le gustaran los peos, ni fuera tipo de furias desbocadas, y otra muy distinta era que no supiese darse su puesto. Sorprendido con la andanada de insultos, pensó que quien se expresa con ese alarde de seguridad no carece de apoyo para la batalla; sin embargo, retrocediendo dejó sentado, tan firme como pudo, que no ofendía a nadie con su razonable petición.

No seas guevón, chico, le soltó parcamente. Si estás endemoniado coge pista.

Como el tipo seguía insultándolo, y como Tego tenía el sueño pesado, consideró prudente dejar la cama de tripas de caucho y sentarse en la silla weplast de la vigilia, insuflándole ánimos al gochito, al cual se le veía bastante minimizado con la situación. Con la mirada fija, y la mano extendida por debajo, como señas de catcher, le dijo algo así como no te quiebres, que este es pura bulla.

Y aunque en realidad lo creía así, echó un ojo al oscuro machete que nunca había pasado de un par de blandidas, para asegurarse que tendría algo de apoyo si la cosa pasaba a mayores. Siquiera como táctica disuasiva.

No respondía Tego a ninguna de las provocaciones del endemoniado. Claro, cómo iba a saber aquel que Tego convivió con Maribel dos años. Por eso, convencido sin saberlo de que la fuerza del carácter está en la serenidad, se sumió en una actitud contemplativa con la cual no delataba intención alguna, ni amago de acción. Eso, al parecer, confundía más a la encarnación masculina de Maribel, y lo incitaba más al increíble despliegue de violencia verbal.

¡Porque eso sí que era un demonio! Nunca podrá olvidar la vez que Maribel empezó a gritar (aun viviendo juntos) y él, para evitar caer en confrontaciones, se puso a escuchar música. Sin advertir lo que iba a hacer, Maribel agarró el discman y lo tiró contra el piso. Luego de haber estado a punto de soltar el gatillo de montarle la mano en la cara por primera vez, y que ella le lanzara una botella que afortunadamente esquivó, decidió que con un demonio de esos no podrá más nunca dormir relajado.

Y se alejó para siempre del menú ofrecido: cárcel, hospital, cementerio…

O los tipos de la camioneta no estaban armados, o el que estaba callado no lo sabía, o quizá era tal la serenidad de Tego que al callado le pasó por la mente que, al contrario de cualquier evidencia, los que corrían peligro eran ellos y no los dos caucheros de bragas color grasa que permanecían sentados en sus sillas weplast viendo sin ver hacia la pared del edificio de enfrente.

Tego sabía de mujeres cuaimas, pero estaba convencido de que Maribel entraba en otra categoría. El silencio de los caucheros tenía al tipo aterrorizado. Por eso no dejaba de gritar. Y de consumar ese rito del que huye hacia delante: cinco pasos hacia adelante, ocho hacia atrás. Nueve pasos hacia delante, doce hacia atrás. Tres pasos… Estaba atrapado en la paranoia y se defendía disuadiendo a Tego de que se levantara, que mostrara de una vez lo que tenía o que abandonara esa parquedad que lo tenía electrizado. Esa era la única explicación a tanto desenfreno verbal. La otra la comentó Tego en voz baja y el tipo lo escuchó. Luego la cosa empeoró:

Ese perico está arrecho, dijo sin levantar la vista, escupiendo al piso.

El tipo, ya fuera de control, pisó el terreno de la amenaza, diciéndole que ya le había visto la cara y que lo iba a joder, “cauchero mamagüevo”. Pero eso a él no le inquietaba, pues en ese momento, aunque alerta, estaba absorto pensando que, aunque salvó su vida, haberse separado de Maribel no había sido suficiente para librarse de ella, y pensó de pronto que la única posibilidad de hacerlo era que ella se muriera. “Sí, verdad ¿Por qué Maribel no se muere?”, disertaba en silencio.

“Coño, de pana, ¿por qué no se morirá de una vez ese maldito perro rabioso?”, se preguntó en voz baja, y el gochito presumió que ese rostro contraído y esa expresión obedecían a una reacción al peligro que estaba a menos de treinta pasos.

El endemoniado siguió en su ritual, aguijoneado por el silencio que lo invitaba. El otro, asustado ante la impasibilidad de los caucheros, que se mantenían imperturbables en sus puestos, se incorporó para atajarlo y conducirlo hacia las puertas delanteras de la camioneta y montarlo en el puesto del copiloto. El tipo ofreció poca resistencia y se dejó llevar sin detenerse ni un instante en sus insultos.

Viendo de reojo a los caucheros, que no movían ni una pestaña, luego de haber montado al monstruo en su puesto, el otro caminó apresurado hacia el puesto del conductor y se subió a la camioneta. El endemoniado bajó el vidrio y, con el ánimo belicoso intacto, les lanzó todavía un par de insultos más mientras la camioneta se perdía de vista, acelerando.

Tego estaba pensando en ese momento que la carajita no les había salido fea, pero que era una lástima que la estuviera criando Maribel. Estaba convencido de que, cuando creciera, había que auxiliar más bien a los tipos que se le acercaran, tomando en cuenta la escuela que iba a tener.

El gochito lo miraba de reojo, confundido, tratando de entender si lo que mantenía a Tego sumido en ese silencio era un miedo paralizante o si se trataba de algo más trascendental. Su raro silencio no lo tranquilizaba.

¿El portugués te dijo algo de los bonos nocturnos?, le preguntó Tego, al fin, viendo al piso, como si hubiesen estado hablando de eso.

No, que después nos arreglábamos, le contestó el gochito, preguntándose a qué vendría el tema.

Se la tira de jodedor, el portugués, ¿no?, comentó Tego.

Sí, bueno, pero como uno necesita la chamba…

Tenían poco tiempo de conocerse, aunque trabajaban juntos toda la noche, hablaban poco. Ese Tego era un tipo reservado, extraño. Cada vez que podía, echaba un sueño largo. A veces el gochito lo imitaba. Otras, sin ponerse de acuerdo, se turnaban, porque Tego hablaba poco.

Se quedaron callados un par de minutos. En el silencio de Tego, el gochito sintió una rendija para intentar una conversación. De otra manera, Tego se hubiera echado a dormir. Cuando estaba a punto de decirle que se sintió aliviado de que los tipos se hubiesen terminado de ir, vio unos faros acercarse a toda velocidad por la solitaria vía. Sin saber por qué, consultó el reloj: las tres y veinte.

Cuando vio que se trataba de la misma camioneta negra, entró en pánico y buscó de inmediato con la mirada a Tego. Supuso que ninguno de los dos saldría bien librado del asunto. “Por algo volvieron”, se dijo. Mentó madre para sus adentros con el fervor del que está rezando y comenzó a sentir un temblor en el estómago y un frío que venía de adentro. Esos son muy difíciles de controlar.

Tego también se percató de la llegada de los tipos, y el gochito vio dibujarse en el rostro de su compañero una expresión sombría, como de alguien que sabe que se va a morir y no piensa hacer nada para evitarlo. Vio en su rostro la magnitud del pensamiento, pero ni una sola línea que tuviera que ver con la palabra miedo. Tego pensó que el perro rabioso de Maribel lo que había hecho era darle malos recuerdos en esta puta vida.

Ni buena cama era la mierda esa, concluyó en voz alta.

El gochito lo vio, extrañado, como si hubiera perdido la razón. La camioneta frenó bruscamente a unos cinco metros de donde estaban sentados los caucheros. Tego seguía mirándose la punta de un zapato.

Los tipos se bajaron del carro. El endemoniado lo hizo primero desde el puesto del conductor. Tenía un tubo en la mano. El otro, tan conciliador antes, parecía dispuesto a secundarlo en lo que fuese, aunque se quedó un poco rezagado. Cuando comenzaron a caminar, Tego echó un ojo hacia donde estaba el machete y calculó qué tanto tendría que moverse para cuando los tipos estuviesen demasiado cerca, y cuándo debía ir en su búsqueda. Luego devolvió la mirada hacia la punta de su zapato.

Concluyó que el límite que les daría sería exactamente el charco de aceite que habían dejado los pendejos del primer peo, el cual tendría que limpiar cuando terminara el turno, porque después de Maribel, era el portugués la persona más desagradable que él conocía. Por eso evitaba cualquier discusión con él.

En general, a Tego no le gustaban los peos.

El gochito estaba tenso, llevando la vista de Tego a los tipos que se acercaban con actitud decidida, como siguiendo una partida de ping-pong. Supuso que iba a ser un dos pa´dos y escogió mentalmente al tranquilo. “Después de todo —razonó sin palabras— el peo es entre el Tego y el bocón”.

En medio del terror que sentía, trató de recordar cuál fue la última vez que tuvo una pelea. “En segundo año —recordó—. Y me dieron una pasada de coñazos”. Y sin poder evitarlo, pero sin que se notara, el temblor del estómago comenzó a coger camino dentro de su cuerpo en todas direcciones.

El tipo acababa de pisar la mancha de aceite e iba derecho hacia donde estaba Tego, que permanecía sentado. Razonó entonces Tego que, si hacía un movimiento preciso en el justo momento en que el tipo estuviera en medio del charco espeso, tendría ventaja porque el carajo, apostó, en una reacción involuntaria de frenarse, iba a terminar en el piso. A eso jugaría.

“Pelota Caribe”, dijo entre dientes. Y sonrió imperceptiblemente.

“Un paso más. Otro. Okey”, se dijo. Se puso en pie de un salto, y en dos pasos, rápidos, exactos, agarró el machete como parte del giro completo que hizo con su cuerpo para blandirlo de forma notoria.

El tipo, en efecto, cuando vio al cauchero materializar en su mano un machete inexistente unos segundos atrás, se frenó, e intentando maniobrar, terminó con una rodilla clavada en la mancha de aceite. Como si se hubieran puesto de acuerdo, el gochito se puso en pie de un salto y agarró una cabilla que estaba cerca. El otro tipo abrió los ojos y se paró en seco. Cuando vio al tipo en el piso, el gochito pensó que ya la batalla estaba terminada y dio al contrincante por vencido sin pelear. “Esos se van ahora, asustados”, calculó.

“Esa maldita mujer sí jode”, pensó Tego y en un solo movimiento, acertado, limpio, con impulso, dejó caer el machete en el hombro del tipo. Con la fuerza de una recta por todo el centro. El sonido fue sordo pero ligeramente mojado. Como cuando se lanza al piso una bolsa de hielo.

El tipo vio con terror el machete clavado en su hombro y abrió la boca sin alcanzar a producir sonido alguno. Lo primero que sintió fue un corrientazo. De inmediato un ardor quemante y, enseguida, un dolor intolerable en la columna vertebral, desde la nuca hasta las caderas. Tego puso tanto impulso en el golpe que tuvo que hacer un par de movimientos rápidos con la muñeca para sacar el machete de la clavícula. La camisa del tipo se puso roja en segundos. Como una copa con vino rojo rodando por un mantel.

El tipo veía la maniobra y no podía creer que eso le estaba pasando a él. Cuando Tego descargó el segundo golpe, ya había perdido su característica mirada silenciosa. Ahora sus ojos gritaban altaneros y salvajes, como cuando bastaban tres tiros para despachar a un bateador de poder.

Cuando el tipo cayó en cuenta de que la crónica que veía la protagonizaba él mismo, comenzó a llorar y, entre alaridos y chillidos, a pedir perdón. Se veía ridículo. Ahora también tenía un codo enterrado en el charco de aceite y la cabeza se le iba de lado, como si de pronto pesara diez veces más. Tego iba a dar un tercer golpe cuando se percató de la cara del otro, que estaba como a dos metros, con el pantalón mojado a la altura del muslo izquierdo. El tipo, que hasta entonces había estado paralizado, iba a retroceder, cuando Tego le dijo al gochito:

¡Páramelo ahí!

El gochito obedeció, aterrado. No sabía si lo que estaba viviendo era una pesadilla, pero prefirió acatar la seca instrucción. Subió enérgicamente los dos brazos sosteniendo la cabilla, mientras la apuntaba a la cabeza del tipo, como si estuviese listo para hacer swing con un bate. Cuando se vio amenazado, tirando el tubo al piso, el tipo callado comenzó a decir “no pana, por favor”, pero el gochito, más por pánico que por solidaridad, fue eficiente con la orden:

“Tírese al piso, pajúo”, gritó, ampliando la torsión de los brazos.

En lo que el hombre se arrodilló, Tego dio dos callados pasos hacia él y volvió a levantar el machete. Se veía tan dueño de la situación que fascinaba. Casi se podría decir que se pavoneaba. Aunque no se atrevió a abrir la boca, el gochito estaba convencido de que las cosas llegaron a un terreno que no tiene camino de regreso. Esta vez dio en un costado del cuello. Y sin pausas de ningún tipo, vino el otro. De Tego siempre se dijo que aprendía rápido. Al menos, así decían los scouts.

El gochito nunca había visto tanta sangre. De hecho, nunca había visto que mataran a un hombre a dos pasos de él. Ahora todo le temblaba. Tampoco había visto a Tego nunca así. Sólo aquella vez que le preguntó por la mujer. Por la cara que le puso, prefirió nunca más volver a tocar el tema. De pronto entendió que la mirada que le había visto hacía pocos minutos a Tego era de muerte, pero recién ahora se enteraba de quién. El gochito tenía un frío que le venía del estómago, y le provocaba escalofríos incontrolables.

Los tipos, desconcertados, viendo desde el piso con la misma mirada de perro que tienen todos los moribundos, perdían sangre y ganas de resistir sin entender por qué el cauchero los insultaba en femenino: malparía, perra, sucia. Se veía feliz. O satisfecho. Respiraba pesado mientras los veía en el piso y los pateaba.

El gochito no podía quitar la vista de la sangre, del charco de aceite, de los tipos que se convulsionaban y lloraban y se seguían meando en los pantalones, ya sin importarles nada. Del machete mojado. Del brazo de Tego, que apretaba el mango con fuerza. Tego reparó en su silenciosa contemplación. Se sentía glorioso por primera vez en mucho tiempo, como cuando salía a la lomita. El gochito temblaba fuera de control, con violentas convulsiones.

Al fondo, en el radiecito que tenían en la cauchera, sonaba una canción vieja. En medio del terror que sentía, se le vino a la mente la absurda necesidad de recordar el nombre de la canción. Era un nombre raro pero que siempre le había gustado.

Dándole la espalda a los tipos, el gran Teodoro González se paró frente a su compañero. Estaba tan radiante que escuchó claramente el rugir de las gradas. “¿Melodía desencadenada?”, sonó una voz en la mente del gochito. Una voz que no supo reconocer. Desde la mirada maligna y feliz que adoptaba el instante previo a iniciar los movimientos, sólo tres palabras dijo Tego:

¿Y tú qué?

[1]Nacido en Capaya, una población ubicada en Barlovento, Teodoro González era el nombre del beisbolista venezolano conocido por la fanaticada y la prensa deportiva con el apelativo de “El Gran Tego”, debido a su estatura e imponente aspecto. Pitcher cerrador de gran potencia, vistió el uniforme de los Tigres de Aragua en la Liga Profesional Venezolana durante las temporadas 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004, jugando bajo el número 39, junto a peloteros de la talla de Alberto Infante Rodríguez, Eduardo Marcano, Salvador Pradilla y Lucas Blanco entre otros. En 2002, y debido a su sorprendente actuación en la pelota venezolana, fue llamado a sumarse a la división Triple A de los Cerveceros de Milwakee, donde estuvo por apenas dos temporadas. Su temperamento violento fue el causante de varios incidentes de cierta gravedad, siendo el más severo uno en el que fue sancionado por lesionar a un árbitro, lo cual produjo la suspensión de su contrato. A su regreso a Venezuela, incidentes de igual naturaleza provocaron su salida de la pelota rentada.

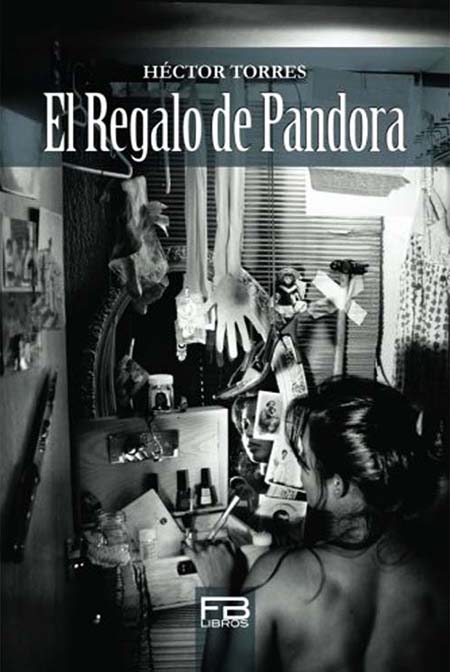

Del libro: El regalo de Pandora (FB Libros, 2011)

Excelente cuento! Tensión, emoción y suspenso, sustentado en el pasado del personaje principal. Me gustó mucho!

Un relato bien tejido desde el principio. Tiene todo lo que necesita una historia para llevarte al cierre. Y Torres es un maestro de este género.

Yo amo este cuento y estoy feliz de encontrarlo por aquí. Lo voy a compartir con mi club de lectura.

Gracias

Extraordinario!