Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

A Antonio Pérez Carmona y Ramón Palomares

Nadie supo nunca de tus figuras de ceniza, ni de tus ramas de saúco, durante aquella noche, cargada de hojas sonoras, para que los techos y las enredaderas no volaran con la fuerza extraña que venía de los árboles del Sur. Porque ni el propio viento, Aselia, ni aquel duro azote de bestias contra las puertas y las ventanas, se detenían ante tus gritos llenos de acechanzas contra la ruidosa corriente. Las gentes del pueblo estaban demasiado perdidas en las casas, donde las lámparas habían apaciguado sus posibles revelaciones. Y cuando la furia entró por los patios, inflamando las sábanas, lanzando aquella música terrible sobre las palmas y las latas de zinc, las mujeres solo corrieron hacia las cuerdas, parecidas a grandes pájaros, para detener sus ropas y sus cabellos que se iban por el cielo. Nadie podía escuchar entonces tus plegarias olorosas a esperma, tu agua que suponías bendita, rociada sobre las piedras, tu canto sombrío y agitado para que Santa Bárbara apareciera en medio de las palmeras celestes. Nadie. Porque todos corrían para que sus animales y sus ropas no fueran consumidas y porque a esa hora habían comenzado a sonar las campanas, interrumpidas, locas, sobre la torre asediada por las hojas, las plumas y las flores levantadas.

Cuando la res fu hallada muerta al pie de la cruz y encontraron que el manto rojo, hecho para la imagen de la fiesta, estaba roto en lo más alto del bucare, pocos supieron de tus grandes llantos y de tu aliento duro, solo, bajo las paredes mugrientas, para que otros santos y otras reses no se fueran con el viento. Solo hubo aquella cuadrilla de los hombres que recogían los tiestos, los pedazos de madera, los balaustres, los goznes y las coronas podridas en las acequias y las calles del pueblo. Y los más pacientes, remendando sus puertas de tabla y cal, caídas entre las hierbas y las piedras, porque la violencia anterior había dejado sus ventas de amasijos demasiado olvidadas y parecidas a las otras viviendas. Ni siquiera los muchachos podían ir a gritarte sus inmundicias y sus cantos contra las brujerías, porque guardaban en sus camisas deshiladas los pedazos de espejo, los adornos, las cuerdas de reloj y las cabezas de palo de los santos. Y aún más, Aselia, había fervor y espanto cuando se recogían las losas y los crucifijos del cementerio, antes de que las bestias vinieran con sus cascos. Las inscripciones de alambre y plata antigua se habían entretejido y había tierra sobre los nombres y todos pensaban que podía fugarse la memoria de los muertos. Por ello las mujeres, con sus velos negros teñidos de alcanfor, iban en grupos con sus menudos rezos, rogando porque aquel viento no saliera más nunca de los árboles. Por ello, Aselia, nadie supo de tus lamentos, ni de tu sol ardiendo, ni de tus ramas perfumadas.

Pero yo vi tus brazos levantados la noche de la tempestad, haciendo las señales, hacia el lado donde nacían los relámpagos. Después vino toda la humedad de los astros sobre tu cuerpo y tus cabellos brillaron contra la fría invasión. Fue allí, Aselia donde tu boca, tu espantosa boca siempre bañada por las moras, se iluminó. Yo pensé entonces en el pájaro rojo que una vez colgaste de la pared con un alambre. Y en tus gritos, mitad canciones y rosarios, invitando los animales del corral para una fiesta nocturna. Tú bailabas, Aselia, bailabas loca, enardecidamente, inclinándote hacia las plumas de las aves. ¡Y cómo lloraste heridamente cuando los animales huyeron! Y quedaste sola, inmóvil, sorbiendo aquel zumo de hierbas frescas que venía del fondo, erguida ante el silencio cascado y goteante. Pero la lluvia de aquella noche fue más estridente que otras lluvias del mundo. Tú lo adivinaste y por ello fuiste a su encuentro y esperabas que te creciera el corazón. Tus pasos estaban desorientados por los astros que habían cruzado la madrugada. Y sin estrellas, Aselia, hoy lo sé bien, tú estabas indefensa y perdida. Sólo aquella luz podía inventar tu ventana y tus floreros radiantes y tus vestidos de color. Entonces estabas alegre y te afanabas como esperando extraños y lujosos visitantes.

Habías venido de un pueblo donde jamás se encendían las luces. Sólo aquellos árboles de un plumaje sangriento cortaban las miradas en lo hondo del cerro. Por ello temblabas, Aselia, temblabas transida de oscuridad y de lamentos. Por ello hubo antes el camino de anchas piedras, pintado de malezas, lanzando tus ojos contra todos los aires. Y hubo el encuentro con el oscuro animal, a rayas, oliendo el polvo que dejaban tus pasos. Luego el hombre, oscuro también, sin rayas, pero con una luz encendida en cada ceja. Después el aceitoso agitarse sobre las hojas de la sabana, la batalla y la piedra filosa y veteada de azul que le hundiste en la frente. Y otra vez el camino. Y los pájaros nocturnos girando, dando aullidos, sobre tus cabellos hundidos en el follaje celeste.

Hoy, Aselia, sólo quedan tus huesosas manos, tus espantables manos salpicadas de hollín. Las veo entre las agujadas de la pared escondiendo lagartos y moscas verdosas, tanteando sobre el techo los nidos de alacrán. Ellas crearon aquel humo negro al extremo del patio. Ellas degollaron, cuando la luna estaba a medio cielo, todas las aves del corral. Pero también, Aselia, porque alguna vez te hablaron de alegría, también tus manos levantaron las hechizantes flores sobre el pecho y aquel collar de frutas rojas, como una serpiente, bajando la hendidura de tus senos.

Se habló de la muerte del caballo y alguien dijo que tú le habías tejido las crines brillantes. Había amanecido al fondo de la callejuela, con flores de malva esparcidas en su cabeza. Un rocío verdoso le cubría los ijares y la cola, sus ganchudos huesos marchitos y aquellas marcas de hierro, ya ilegibles, sobre la piel. Alguien percibió tu mano dulce sobre las patas del animal y pensó que tu sombra lo había seguido cuando, entre dos estacas de guamo, lo llevaron a podrirse en el barranco.

¿Había venido él, Aselia, en un caballo gris? Es posible adivinar su andanza por pueblos lejanos en aquellos manteles bordados que guardabas en el armario ruinoso. Nadie pudo despojarte de esos manteles deshilachados. Los guardabas con un celo inmenso y aún llegaste a juntar llamas azules de carburo para detener las alimañas voraces. Sin duda que él los trajo de aquella tienda donde un hombre rojo, que hablaba como los niños, se los dio a cambio de unas espuelas doradas. Desde allí no hubo más que los duros pies, con un garfio atado, para impulsar cabalgatas. Porque… ¿verdad, Aselia, que él vino sobre un caballo gris? Y amaste su violencia, su blusa sucia, sus dedos amarillos, cuando te pidió de comer por el postigo de la ventana. Lo amaste aún los días en que se dijo que había caído reventado en la Cordillera del Humo. Después sólo se vio el caballo, vagando por las noches y los días, mordiendo la escasa paja de las calles, hasta ir hundiéndose —haciéndose pequeño, apenas cuero— de hambre y de ausencia de espuelas doradas.

Todo, Aselia, había sido inventado para aumentar tu tristeza. Hasta aquellos muebles de esterilla despedazados, cojos, haciendo círculo contra la mesa tosca y cargada de manchas, de dibujos extraños labrados con navaja, dé nombres desconocidos y marcas de cuchillos filosos. La hoja de sábila, arrugándose cada vez más como un animal verde, sobre la puerta de entrada. El casquillo pendiente del clavo, abriéndose en su extremo final para el paso ignorado y remoto de la suerte. Y todas las tarjetas de colores, haciendo un abanico de ciudades y puertos y embarcaciones y mujeres echando a volar una paloma. Y aquel raro objeto, hecho de cartón y retazos, con muchos salientes, para guardar alfileres. Y algo más: los trastos viejos, los peroles, las cajas llenas de piedras y de troncos, los pájaros colgados de la pared, la cama de madera y lona, con su gran rebozo amarillento y las pequeñas salpicaduras de sangre y su mal olor.

Ese era, Aselia, tu universo más cercano —tu miserable fuerza cotidiana— más hecho para el incendio y el agua torrencial que para acompañar tus noches de ruidosa soledad. Y allí quedó tu liviana muerte, tu inocente y menuda muerte que sólo a los tres días resonó en el pueblo. Porque nadie escuchó tus gritos, ni tus ramas de saúco, ni tu palma bendita, la noche del gran viento. Porque nadie supo, Aselia, que te había crecido el corazón.

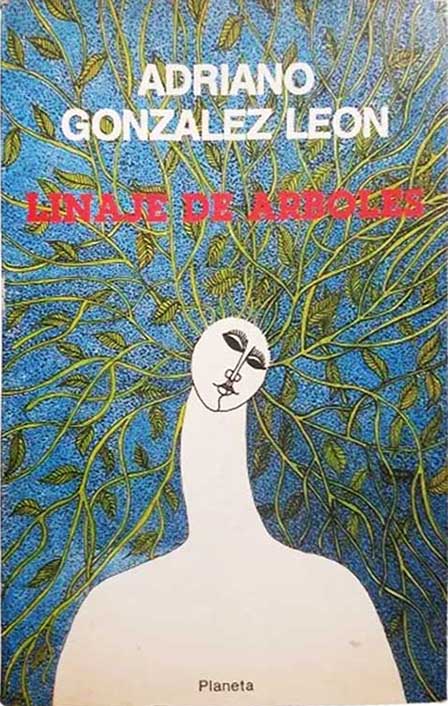

Del libro Linaje de árboles (Planeta, 1988)