Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

VOCES DE UNA DIÁSPORA

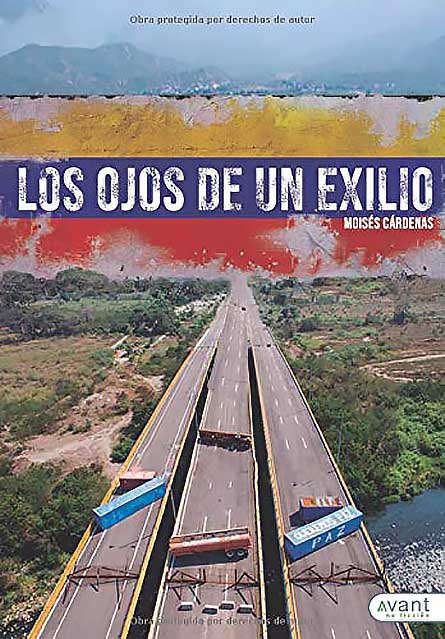

El puente internacional Simón Bolívar entre la ciudad de San Antonio y Cúcuta, estremeció sus piedras. Debajo de él, el río se secó. Millones de ojos se cerraron y se abrieron cuando giraron hacia atrás y vieron las montañas de su tierra llorar. Atrás de ellos, varios militares se colocaron los fusiles al hombro. Sus miradas infundieron miedo, maldad.

Un joven de rostro añejo, miró hacia el puente, había pasado meses preparando la huida. Su corazón le latió con fuerza, era como si estuviera a punto de explotar en sus manos, agarró su maleta y la arrastró de a poco por el pavimento. Levantó los ojos, miró los rostros serios de unos funcionarios militares. Extendió su pasaporte. Entró al otro por- tal. Allí sintió un sofocante sol, miró a vendedores de pasajes, observó los buses con distintos destinos de Sudamérica. Alzó el cuello, contempló a mucha gente de su tierra, que poco a poco cruzaban el puente que él mismo había pasado lentamente. Y este ser viajó hacia el sur como viajó mi hermano Jefté, su amigo Rodolfo, mi primo Joney, y muchas otras personas que empujaron sus maletas hacia nuevas tierras con sus huesos pegados a los estómagos.

Jefté había cruzado aquel nostálgico puente muchas veces para comprar comida y medicinas. Tuvo que conseguir un salvoconducto que le permitiera cruzar hacia Colombia. Soportó calores, lluvias, empujones de los militares y algunos que otros sustos de prohibición para pasar el puente. Pero, aun así, ante la adversidad, lo cruzó una y otra vez cargando en su mochila color vinotinto los enseres que necesitaban para comer en casa. Cuando pasaba el concreto y el calor golpeaba su rostro, él se preguntaba:

«¿Por qué un pueblo tiene que vivir de esa manera tan angustiosa el buscar alimentos, el comprar medicinas en otro país? ¿Por qué no puedes tenerlo en tu casa? ¿Por qué en otras partes están llenos los supermercados y las farmacias? ¿Por qué en tu lugar de origen no tienes esas cosas? ¿Por qué vivir tan ajustado con el dinero? ¿Por qué aguantar las ganas de comer algo delicioso y solo anhelarlo sin poder disfrutar de su sabor? ¿Por qué tu nación tiene que atravesar la humillación de comer de la basura, de hurgar las sobras en bolsas de plástico como si se tratase de manjares de reyes? ¿Por qué vivir así, sin nada, con temor a cruzar y que te arrebaten lo que llevas? ¿Por qué estar con los ojos abiertos ante un disparo de un delincuente? ¿Por qué soportar las manos sangrientas de un militar del régimen? ¿Por qué, por qué?».

Sus ojos tenían el color del expulsado, del echado, del forzado, del obligado a huir. Sus párpados temblaban, parecían los ojos asustados de un pájaro a punto de ser caído de un tiro desde un árbol. En sus ojos se podían ver los ojos de otras personas que había visto. Dentro de sus corneas existían las lágrimas de aquellas personas que se subieron en el bus cuando él partió hacia el sur. Cuenta su corazón, cuentan sus ojos que cuando pasó la última vez por aquel puente, su sentimiento fue distinto. Dentro de su ser, algo le dijo que no sabía cuándo volvería a cruzar el puente de los recuerdos, el puente de esa nación adolorida. Sus ojos dijeron que las lágrimas son un exilio, una diáspora. Antes de partir, miró hacia atrás, sintió un dolor profundo, pensó en retroceder, volver a los que se habían quedado, pero miró hacia adelante y sintió el miedo de no saber qué esperar del otro lado del puente.

Cuando selló su pasaporte, miles de emociones juntas se estremecieron, era un río de alegría por huir, pero también de tristeza, de impotencia, de desesperación. En sus piernas y pecho cruzó sangre mientras se iba trasformando en un ave migratoria. Mi hermano Jefté tomó de las manos a su amigo Rodolfo, y este a mi primo y a todas las personas adoloridas que iban detrás de ellos. Jefté se agarró de otros seres que temblaban con las maletas viajeras, que habían salido antes que sus almas.

Mientras tanto una gran cantidad de indígenas de los estados fronterizos de Venezuela con el Brasil corrían desesperados tras oír frenéticamente los tiros de militares desalmados. Niños enflaquecidos, mujeres embarazadas, hombres harapientos, todos con rostros de una antigua humanidad, temblaban tras escuchar los sonidos infernales de las balas. Estaban siendo desalojados de su mundo, de su tierra. Miraron hacia atrás, vieron las montañas de Venezuela cerrar sus ojos.

En una biblioteca de la ciudad de San Cristóbal, un escritor llamado José Antonio con sus ojos soñolientos guardaba asustado en un maletín, unos libros y un par de ropa, para huir hacia su propio exilio dentro de la misma tierra.

Cientos de personas fueron transformándose en pájaros, de a poco fueron moviendo sus alas y flotaron en el cielo, girando la palabra «in- migrante». Entonces, dentro de mí alma surgió una batalla buscando las respuestas a las siguientes preguntas:

¿Por qué de todo esto? ¿Por qué tanta incertidumbre del mañana? ¿Por qué tanta crueldad? Pensé en mi primo Joney, en su familia y en muchas familias que buscan soles de resurrección.

Con estas preguntas en mi boca, le hablé a la madrugada que lloraba. Tomé frente a ella a la computadora e intenté escribir. No surgió ninguna palabra. Salí de la casa y me senté afuera, en el mueble de madera. Pensé en todo lo vivido. Me miré en el agua que estaba en la taza en donde beben los perros y los pájaros, miré los años que llevo en esta nueva tierra. Miré alrededor, todo estaba en silencio. Firulais no me acompañaba. Quizás se encontraba en su casita de madera o haya sido alejado por los vecinos, o por unas viejas que lo odiaban.

Recordé con nostalgia a Snoopy. Sentí su presencia. Un aire pro- cedente de lejos movió las hojas de los árboles, las cuales se cayeron despacio al suelo reflejándose con la luna. Extrañé a mi familia, a mis viejos, a los cuentos mágicos de mi barrio de Patiecitos y a la Venezuela de mi infancia.

Pensé en Jefté y en Rodolfo: «¿qué estarán haciendo?», me pregunté para mí mismo. No había tenido ningún mensaje de ellos, durante algunos días, pues ya se encontraban en su nueva casa, en la ciudad.

«¿Cómo les estará yendo? ¿Cómo estarán hoy?».

En ese instante, se estremeció el algarrobo que habita cerca de casa, y de sus ramas una voz dijo:

—Rodolfo está con una gorra negra, una camisa color roja de un negocio. Tiene además puesto un pantalón azul, zapatos negros que brillan con un semblante jovial y unas mejillas rosadas. Parece otro. Ya no está débil ni cansando. Se siente con energía. Rodolfo levanta de las mesas los utensilios de plástico: vasos, cubiertos, platos y tira todo en una bolsa negra de basura. Luego busca unos trapos, limpia las mesas y con una escoba barre el piso. Se dirige al mostrador, anuncia un próximo pedido. En ese momento, siente una presencia, alza su vista, y sus ojos escondidos detrás de unas gafas, miran a tu hermano quien lo saluda en la puerta de entrada.

»Ambos sonríen. Jefté lleva puesta una chaqueta verde, unos zapatos marrones, un jean y una camisa gris. Se ha cortado el pelo y afeitado, su rostro se muestra contento, lleno de nuevas ilusiones. Rodolfo prosigue con su trabajo. Jefté le hace a su compañero una señal que lo espera afuera del local. Su amigo lo mira callado, luego le devuelve una leve sonrisa.

»Tu hermano mira su celular, sus ojos se abren como un sol, cuando lee el mensaje: “Mañana te presentas a trabajar”. De sus ojos brotan unas lágrimas que caen en sus manos. Piensa en sus viejos, en sus sobrinitas, las nenitas de su hermana Angélica, en su hermano Miguel, en Desiré y en Dayana. Recuerda amigos que se han ido de Venezuela, siente el dolor de ver a personas escarbando la basura. Cierra sus ojos, mira los momentos de tensión que atravesó en su vieja tierra. Pero ahora, se le abre una nueva ciudad, que de a poco le colocará algún epíteto.

»Adentro del local, Rodolfo siente una fuerza, un presentimiento: que su amigo, tiene trabajo. Entonces sus corazones laten de emoción. Rodolfo mira el reloj, han marcado la hora de salida. Tu hermano se levanta despacio de la silla y como dos inmigrantes más, procedentes de un adolorido éxodo, se abrazan. Los transeúntes los ven, pero no comprenden sus emociones.

»Los muchachos caminan entonces por una larga calle, de sirenas y nubarrones, de anuncios y malabaristas. Observan un reloj en la cima de una catedral. Miran sus manos, sus ojos. Se sienten humanos y un viento se expande a su alrededor. Una nueva tierra los invita a explorar, a caminar, los invita de nuevo a vivir. Sonríen, la siguen…».

Miré hacia dentro de la casa y descubro que quedaron al lado de una pequeña cama dos pares de zapatos algo desgastados, una maleta negra, una bolsa de plástico de color blanca con un poco de ropa. Encima de la cama estaban unas chaquetas, unos pantalones y unas camisas. Los extrañé profundamente. Sentí un nudo en la garganta, fruncí mi cara y unas lágrimas bajaron por mis ojos. Miré la cama, la vi vacía, observé el piso y los zapatos. Pensé el tiempo que llevábamos en los pies, el tiempo que trascurre en los ojos, entonces invité a que me salieran más lágrimas. Cayeron como cristales al suelo y de manera lenta escribieron: Nada es eterno…

VIAJEROS

Venezuela es una tierra donde las hojas de los árboles están calcinadas, las aves se retuercen y los perros muestran sus huesos contra las pieles. Mis ojos se sacudieron ante aquel paisaje, cuando vi por la pantalla de la computadora, los videos de unos hombres vestidos de verde disparan- do al aire. El ruido de las balas hizo que una gran cantidad de pájaros vomitara sangre y cayeran contra el suelo.

Fue un jueves 6 de abril del 2017, cuando miré los canales de noticias por internet. Unos días antes, me había enterado por medio de mi familia, que las cosas estaban mal en la ciudad de San Cristóbal, allá en Táchira, Venezuela; por las protestas en oposición a la tiranía de Los In- nombrables. En el resto del país las calles se estaban incendiando, desde sus casas multitudes rogaron para que los opresores cayeran.

Mientras yo cavilaba dentro de cuatro paredes sobre la miseria humana, unos sesenta hombres pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se apostaron a una cuadra de la Universidad de los Andes, Táchira (ULA), vestidos con uniformes de tonos azules y grises. Los hombres tenían debajo de sus chaquetas unas camisas rojas y en sus cabezas unas boinas del mismo color. Al enterarme de esa situación, me pregunté a mí mismo, dónde estaría mi hermano Jefté, quien estudiaba en dicha universidad. Traté de comunicarme con mis familiares, pero fue en vano.

Busqué de nuevo las noticias por internet y fue allí cuando mis ojos giraron con espasmo. Detrás de los uniformados iban varios motorizados de rostros iracundos, levantando sus pistolas. Yo no imaginaba que, mientras eso ocurría, a unas cinco cuadras de allí, caminaban apresurados Jefté y su amigo Rodolfo.

Mi hermano había ido temprano ese día a la residencia de su compinche que estaba enfrente de las instalaciones de la UNEFA (Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada). Mientras lo esperaba en la entrada del edificio, Jefté sintió unas miradas furiosas detrás de él. Volteó con disimulo y vio como unos veinte efectivos mili- tares caminaban por la acera. A Jefté se le subió el corazón a la garganta, luego miró como los hombres de verde se dirigían hacia el interior de la universidad militar. Un profundo silencio se suspendió en el ambiente, los edificios cercanos al lugar estaban cerrados, las casas solitarias, y los ladridos de unos perros mendigos abrieron música lóbrega.

En una habitación de un departamento del sexto piso de aquel edificio, se encontraba Rodolfo buscando una carpeta con unas hojas, unas lapiceras, un saco morado y una botella de plástico con agua. Cuando encontró los objetos los guardó dentro de una mochila verde, se la colgó y salió del cuarto. Atrás quedaron sobre la cama, una computadora gris portátil, unos libros de Harry Potter y un muñeco del Comisario Woody el protagonista de la saga Toy Story. Cuando Rodolfo salió del edificio se encontró con Jefté, quien cargaba una mochila de color vinotinto, vestía camisa jean y pantalón color negro.

—Caminemos rápido Rodolfo, allá están unos policías —Le dijo mi hermano a su compañero mientras señalaba hacia la Universidad de los Andes, que estaba a unas cinco cuadras.

—Entonces no podremos ir a la universidad —comentó Rodolfo en voz baja.

—No, caminemos rápido para irnos a mi casa, antes de que se ponga feo.

—Por cierto ¿no te molestaron los militares que están al frente del

edificio?

—No, ¿por qué?

—Es que ayer en la mañana estaban deteniendo a muchachos que pasaban por aquí —comentó algo asustado su amigo.

—Rodolfo, quizás sea para amedrantar.

—Bueno, vámonos.

—Sí, vamos rápido.

Los dos muchachos apresuraron sus pasos. Sintieron las miradas desafiantes de unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes estaban cerca de ellos. Eran como unos veinte hombres, equipados con radios, pistolas nueve milímetros y bombas lacrimógenas, quienes se dirigían hacia la Universidad.

—Caminemos rápido —Le dijo Jefté entre dientes, a su amigo.

Los efectivos policiales se fijaron en los dos. Miraban a un muchacho delgado, moreno claro, de ojos negros y pelo negro corto, caminando algo asustado, sujetando un morral color vinotinto. Miraban a un joven blanco, delgado, de bigote negro y pelo negro corto, caminando con lentitud. La cabeza de los uniformados, giraba de un lado a otro, como controladas desde el más allá por alguna fuerza poderosa. En sus mentes resonaban: «Debemos obedecer, tenemos que fustigarlos».

—Caminemos rápido Rodolfo, por favor —expresó Jefté mientras volteaba por una esquina. Una fuerte detonación los sobresaltó. Miraron de soslayo y vieron que los policías agilizaban sus pasos, todos iban en fila, llevaban el mismo ritmo, el mismo uniforme, los mismos fusiles.

De pronto llegó un camión de la Guardia Nacional Bolivariana. Jefté y Rodolfo miraron como del vehículo bajaron unos veinte hombres eufóricos, quienes se unieron con los otros efectivos. Los muchachos se asustaron mucho porque se encontraban en medio de dos fuerzas opresoras. Por sus mentes pasaron miles de cosas. Sintieron un viento sobre sus pieles y observaron a los militares pararse contra una pared que da a la universidad. En cambio, los policías se dirigieron hacia la entrada del recinto académico.

Una fuerte explosión de un auto agitó los corazones de los dos chicos. Y en cuestión de minutos, los militares se subieron por el muro y apretaron los gatillos.

Dentro de la universidad se encontraban más de cien estudiantes quienes, por el cierre de las calles por parte de los efectivos policiales, se habían quedado encerrados. Tras escuchar los disparos, los alumnos se lanzaron asustados al piso, otros corrieron agitados por los pasillos. Estudiantes con rostros de incertidumbre, se abrazaron temerosos.

En la entrada de la universidad, los portones azules recibieron los impactos de bombas lacrimógenas. Como si fuera un ataque a mansalva, desde la universidad gritaron:

—¡No disparen! ¡Corran! ¡Corran!

Afuera, a unas cuantas cuadras, Jefté y Rodolfo quedaron estupefactos, viendo como los hombres de verde, disparaban hacia adentro con ojos desorbitados a esos estudiantes indefensos. Como si se tratase de un juego de niños, se divertían, parecían hijos de la perversión.

—Vámonos de aquí, así no se puede vivir —comentó con voz entrecortada Rodolfo.

Hubo un silencio en el medio, Jefté sintió una impotencia muy grande, quiso gritarles a los esbirros, sintió unas inmensas ganas de tirarles piedras, decirles cosas, pero un pensamiento lejano, de alguien, de algún ángel, lo detuvo.

Mi hermano caminó rápido, caminó muy rápido, mientras iba dejando atrás a su amigo, quien sentía unas pesadas cadenas en sus piernas. Jefté volteó, se paró y lo esperó. Agilizaron sus pasos, cruzaron una ancha avenida y encontraron en el piso un montón de pedazos de ladrillos, piedras, palos, basura tirada. Llegaron hacia una parada de buses. Encontraron a varias personas que esperaban con incertidumbre el transporte, sin imaginar lo que estaba pasando a unas cuantas cuadras. Los chicos se miraron. Por un momento se sintieron a salvo, pero, por sus mentes cruzó el pensamiento de que las balas, de cualquier parte, podían caer.

Las paredes de la universidad recibieron detonaciones, las rejas se fundieron, el escudo de la ULA, se quebró. Los estudiantes miraron sus cabezas, sus manos, sus piernas, sus extremidades, tenían gotas de sangre. Pasó un fuerte viento que desojó los cuadernos, mientras afuera bajaban por una calle varios sujetos en motos, sosteniendo en sus ma- nos armas de fuego. Los policías y los militares sintieron la adrenalina. Esperaron con paciencia la orden de algún destacamento que les avisara:

«¡Fustíguenlos! ¡Agárrenlos! ¡Llévenselos presos!».

Los cascos de los militares eran procesiones en los cuarteles, las boinas rojas un destello en las montañas, las heridas eran de muchos y el mal de otros. Después de aquella refriega preparada por la tiranía, un representante estudiantil afirmó:

«Rechazamos como llegaron a arremeter contra los universitarios y contra las instalaciones de la universidad. Dañaron de nuevo las cúpulas que están en la entrada principal, el portón principal lo volvieron nada y destrozaron una camioneta de las autoridades que estaba aquí dentro de la universidad aprovechando que violaron el recinto universitario. Lo que sucedió fue un abuso. Dispararon cientos de bombas lacrimógenas,

dispararon perdigones de plomo, metras y accionaron sus armas nueve milímetros».

Un denso humo se suspendió en el aire. Desde donde se encontraban los muchachos, el olor a caucho quemado llegó a sus narices. Los ojos de los chicos se irritaron.

—Tenemos que huir de aquí Rodolfo —dijo mi hermano a su amigo.

—Vámonos, vámonos, quiero salir de aquí —respondió Rodolfo con una voz temblorosa.

Y fue así que mi hermano Jefté y su amigo Rodolfo, en la madrugada del 29 de febrero del 2018, partieron de San Cristóbal, huyendo de la azotada ciudad hacia un nuevo lugar. Ambos muchachos, después de cruzar el puente que divide a los dos países, Venezuela y Colombia, voltearon hacia atrás y vieron con tristeza el aroma de esa adolorida ciudad de San Cristóbal, en donde una vez habitaron los cantos de los pájaros y la luz de la luna llena. Caminaron cabizbajos sintiendo a su alrededor las miradas taciturnas de otros viajeros, que subían lentamente las escaleras de los buses bajo el manto de los primeros rayos del éxodo.

Jefté y Rodolfo dejaron caer sus lágrimas sobre los asientos de un autobús, empañaron los vidrios y sus ojos se posaron hacia el sur. Mientras los parpados se enjuagaban, sus pies apretaban dos maletas donde tenían un poco de ropa y algunos alimentos. Entre sus delgados brazos sostenían con fuerza unas mochilas nostálgicas, que llevaban el aire de aquella extraña ciudad, añejada por el tiempo, de San Cristóbal, olvida da como otras muchas ciudades, de la espeluznante Venezuela.

A medida que el trasporte rodaba por las nuevas carreteras que se abrían ante sus ojos, recordaron el esfuerzo, la dedicación y los sueños para la huida. Por sus mentes pasaron los trámites, los fríos, las noches en velas, los sufrimientos de encontrar los documentos de vida. En los asientos marcaban sus pensamientos del tiempo de la búsqueda de otras estrellas, porque las estrellas que antes habían visto, estaban quebradas y sin brillo. Los vidrios se empañaron de dolor cuando de sus ojos cayó la llovizna, atrás se habían quedado unos cuantos ojos tristes por su despedida.

Cuando prepararon las maletas y las subieron en el auto que los llevaría por la madrugada hasta el puente fronterizo, sus pasaportes temblaron por el cruce. Sus ojos buscaron el mapa de la tierra de los perros con orejas traviesas y caras amistosas, de zorzales, de las estaciones, de las absurdidades, de la comida en abundancia, de la carne sobre fogones de leyendas, de la tierra del tango y el bandoneón. Sí, de esa tierra de nostalgias, recinto de inmigrantes, lugar amado y odiado por muchos, pero bendecido por las manos de un ser supremo, quien sopló sobre la arena y la creó. Argentina, refugio de soñadores, de gente estacional, sitio de secretos y misterios. Argentina, lugar en el cual me he instalado, a la que he llamado mi refugio; donde recibí el domingo 11 de marzo del 2018, a estos dos chicos que llegaron formando parte de la diáspora venezolana.

Aunque llegué a estas tierras muchos años atrás, cuando la situación de mi país no era tan crítica; me siento un inmigrante más, porque somos diáspora, porque estamos esparcidos por el mundo. Nos sumamos a otras masivas inmigraciones, nos sumamos a las huidas producidas por seres malvados, de ojos ensangrentados, con pupilas infectadas de poder. Al igual que muchas personas de Siria, de Cuba y de otros lugares del planeta, la inmigración venezolana está herida en las venas y lleva el corazón roto. Una sociedad hecha añicos, de muerte lenta y agonizante. Inmigración, exilio, dolor, añoranza por quienes se quedan, tristeza por quienes se van, incertidumbre. Y dentro de esos millones de inmigrantes, están Jefté y Rodolfo.

Están en la casa en donde vivo alquilado, una casa pequeña rodeada de arbustos y con un gran árbol algarrobo que me mira con sus brazos extendidos hasta el techo de la modesta vivienda. Mi hermano, su amigo y yo, como tres chiflados, conversamos de los bellos momen- tos que pasamos con Snoopy, el perro de la familia, de su picardía de perseguir ratones acompañando noches de niebla. Hablamos de mi difunta abuela, de amigos y vecinos que se han ido, de nuestros familiares sumergidos en una nación olvidada y forzada al dolor.

Hablamos del viaje que hicieron por los países de Sudamérica. En silencio, los miré. De sus ojos brotaba alegría, pero en el fondo, tenían algo de tristeza. Surgía de sus miradas la angustia que se mezclaba con el miedo. Un miedo a lo desconocido.

Miraban su nuevo lugar con los ojos abiertos, atentos a todas las cosas: desde ver correr a un perro callejero, mirar unos pájaros carpinteros posarse sobre los árboles, escuchar los gritos agudos de una vieja vecina llamando a su perra, de estrechar las manos con los vecinos y sobre todo contemplar la comida que les servíamos esos días en nuestra casa. Aunque no pudimos darle manjares de reyes, humildemente ofrecimos el corazón repleto de emociones y sentimientos.

Les hubiera dado los banquetes más predilectos del continente, pero mis bolsillos rotos y desaliñados, carecieron esos días de mone- das y billetes. Sin embargo, ahí los tenía frente a mí, con sus tristezas y melancolías que resonaban en sus estómagos. Y ahí comprendí como la maldad de unos hombres destruyeron a millones de seres humanos, sentí la fealdad de nuestra raza humana, como el poder, la sed de riqueza, el hambre por la idolatría a una ideología o persona, sucumben a seres al aniquilamiento total, hasta llegar a la muerte moral, psicológica y física.

Los muchachos contaron que unos venezolanos residenciados en Ecuador, los recibieron en la terminal de pasajeros con unas bandejas de comida. El sonido de un celular me sacó de mis viejos recuerdos, giré mi cabeza, miré las manos suaves de mi amada Antonia, quien sujetaba el aparato. Jefté y Rodolfo prosiguieron con sus historias.

En la mesa del comedor se colocaron unas tazas con chocolate caliente, el aroma espació los recuerdos de nuestras familias, los tíos, los primos, mi abuela se presentó en los corazones. Luego reímos con viejas anécdotas de mi niñez, cuando mis padres nos regañaban por romper algunos platos, cuando jugábamos a policías y ladrones dentro de la casa. Recordamos las travesuras de nuestra abuela Catalina, los paseos y viajes en familia y muchos cuentos más que llegaron a nuestra memoria. Como los relatos de mi viejo, que nos hablaba de los espantos que aparecían en su pueblo Colón, en las noches de luna llena. Hablamos de nombres curiosos, de las canciones favoritas de mi adolescencia. Reímos muchas horas, reímos, pero también nos mirábamos en silencio, como si el tiempo nos hubiera absorbido, pues teníamos años sin vernos y ese encuentro fue como relámpago de vida.

Cayó la noche. Cayó. Observé con atención a Jefté y a Rodolfo. En sus ojos supe que habían llorado durante todo el viaje hasta que sus párpados se cerraron adoloridos. Los vi acostarse y sus cuerpos delgados se enrollaron entre las cobijas. Apagué la luz y las lágrimas cayeron sobre mi almohada.

Pasaron los días y sus ojos brillaron frente a la modesta comida que les servíamos. Los dos se alegraban cuando los cubiertos se colocaban en la mesa y sonreían al brindar. Cada comida era una felicidad, porque sus estómagos habían apaciguado el hambre.

Una de esas noches en la que habíamos compartido entre recuerdos e historias, escuché a mi hermano decirle a su amigo:

—Primera vez que tengo estómago.

Rodolfo quedó en silencio. Luego bajó la mirada. Los observé taciturno, recordé un mensaje que había leído días antes en mi celular. En él, mi hermana Desireé me decía que mis padres comían algunos días y en muy poca cantidad. Entonces miré a Jefté, miré a Rodolfo. Noté que se llevaban a la boca los alimentos vorazmente.

En ocasiones mi he mano me preguntaba por la comida del lugar, Rodolfo a cada momento me miraba con atención cuando yo cocinaba. El hambre los había golpeado. Quise abrazarlos y soltar unas lágrimas sobre sus hombros.

Por noches, escuché sus voces detrás de mí como si quisieran abra- zar mi cuerpo. Sabía que estaban contentos por la cordialidad de mis afectos hacia ellos, pero les costaba manifestarse. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ambos sonrieron un poco más, cuando sus maletas respiraron. Miraban asombrados los supermercados llenos de productos, las cafeterías con gente hasta pasada la mediana noche y sobre todo la paz que habitaba. Las noches eran silenciosas y el día estaba lleno de correrías de perros vagabundos con autos polvorientos, entre el revoleteo de pájaros y nacimientos de flores.

Por varios días estuvieron pensando en los alimentos y en quienes se quedaron, yo no podía sostener mis lágrimas acumuladas, hasta que una noche de otoño pude dejarlas caer lentamente sentado en una silla de madera que estaba afuera de nuestra morada.

Los chicos encontraron gente buena en el pueblo, que entendieron su inmigración y les ofrecieron trabajar como mozos en unos restaurantes. Trabajaban hasta tarde, a veces, entrada la madrugada. Yo los esperaba despierto, deseando que sus planes se cumplieran.

Y así cada noche, noche tras noche, los esperaba hasta que llegaban, les abría la puerta, los miraba con un sentimiento de humanidad, de que nuestra civilización no se extinguiera, de que nuestra diáspora fuera una fuerza, y no fuese vencida.

Los miraba acostarse y mi corazón, a pesar de sus penas, los vio fuertes, sonrientes, entusiastas. Me enseñaron el poder de la inmigración.

Editado por Avant Editorial (2020)