Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

Cuando despertó de golpe con la caída del aspa del ventilador, así había iniciado Aspern su relato, Ulises Zero, sin saber entonces que ése era su nombre, se sentó en la cama y miró desconsolado el aparato roto. Se quedó inmóvil unos minutos con la sola convicción de un dolor de cabeza, luego se levantó y se acercó a la ventana. No pudo abrirla porque los tornillos estaban oxidados, separó las hojas de las persianas y comprobó que estaba anocheciendo. Comenzaban los comercios a iluminarse y al fondo el cielo se enrojecía en un tono que consideró hermoso. Empujó la puerta del baño y se refrescó la cara con el hilo de agua que salía del lavamanos. Se miró en el espejo y se alisó el pelo. Se vio desnudo. Sobre una silla había un maletín del que sacó una camisa y unos pantalones, una chaqueta de lluvia, ropa interior y unos zapatos deportivos. Todo le calzaba a su medida. Del bolsillo del pantalón extrajo una billetera y desplegó el contenido sobre la cama: un carnet de identidad, una tarjeta de crédito, una buena cantidad de dinero en efectivo, una chequera, y la foto de una mujer con un niño. Palpó el interior de la chaqueta y encontró una pistola.

Se acostó y cerró los ojos intentando establecer un orden que no acudía en su ayuda. Activó el pequeño televisor apoyado en un soporte fijado a la pared frente a la cama. Transmitía un solo canal con una sola película que, una vez terminada, volvía a empezar. Intentó inútilmente manipular los controles del aparato para ver otra señal, pero desistió y se quedó dormido.

Por la mañana la pantalla mostraba de nuevo el inicio de la misma cinta. Decidió entonces salir de la habitación y atravesó un corredor cubierto por una alfombra sucia que desprendía olor de cigarrillo. Pulsó el botón del ascensor y esperó varios minutos sin que se presentara. Una pareja cruzó el corredor, y la mujer, obviamente muy bebida, le informó que el ascensor no funcionaba. Los siguió por las escaleras y llegó a la planta baja. Allí constató que estaba en el Hotel Oasis. Antes de salir le preguntó a la recepcionista en qué ciudad se encontraba.

—No tengo tiempo para borrachos —contestó, y desapareció por una puerta

interior.

Traspasó la entrada principal y una vez afuera se detuvo absorto ante el tráfico que circulaba a gran velocidad. Recorrió la acera buscando una señalización, aunque leerla no le sirvió de nada, no reconocía el nombre de la

calle.

Paró un taxi y pidió ser llevado a una estación de policía.

—Le robaron el automóvil, ¿verdad?

Optó por contestar que sí.

Cuando el taxi se detuvo frente a la estación de policía, continuó Aspern, había una larga cola de personas que aguardaban la apertura de las oficinas de declaración de siniestros. La gente se quejaba de la desconsideración por la espera y la inutilidad de los trámites, al tiempo que se relataban unos a otros los incidentes de su caso. No le importaba la demora y le pidió al que le seguía en la cola que le mantuviera su puesto mientras compraba el periódico. Compró también un café con leche y un sándwich, de pronto se dio cuenta de que tenía muchas horas sin comer. Leyó el diario sin ningún interés, daba noticias de un lugar que no significaba nada para él, pero al menos sabía el nombre de la ciudad. Nunca había estado en ella, no era sino un punto más en el mapa, sin embargo era el punto en el que estaba. Había leído todo el periódico, incluidos los avisos clasificados, esperando que al menos una palabra, una cita, una mención, aclarase en algo la neblina de su mente, cuando oyó que alguien lo llamaba, es decir, alguien gritaba “¡Zero!”; comprendió que se refería a él.

Entró en la oficina del detective jefe —así se leía en la placa sobre la mesa— y le dijo:

—Aparecí en el Hotel Oasis y no tengo la menor idea de cómo llegué allí. Es más, tampoco conozco esta ciudad. No sé por qué estoy aquí.

Pensó que el detective se sorprendería de sus palabras pero no ocurrió así. —Otro caso del papelito envenenado.

Ulises Zero quedó en estado de mayor perplejidad, si es que tal cosa era posible. El detective ahora atendía otros asuntos. Después de varias llamadas, por fin regresó a él.

—El asunto del papelito envenenado se ha puesto de moda. Usted probablemente tuvo contacto con alguien que se le acercó a pedir una dirección con un papel en la mano y lo tropezó. En segundos le inyectan por vía subcutánea un derivado de la escopolamina que atonta a la víctima y entonces aprovechan para administrarle una dosis más fuerte de benzodiacepina por vía oral; es una droga comúnmente usada en anestesiología que con otros compuestos produce efectos secundarios de amnesia temporal. No tema, es pasajera y sin mayores consecuencias. Mientras tanto le roban sus pertenencias y lo dejan abandonado en cualquier parte. Tuvo suerte, ¿sabe?, fue a parar a un hotel de citas muy respetable. Hay a quien lo tiran en la calle. Muerto.

—Aquí hay algo que no cuadra. A mí no me robaron, o puede ser que sí porque no recuerdo lo que tenía conmigo, pero encontré una tarjeta de crédito, dinero en efectivo, una chequera…

—Todo eso debe ser robado. No lo use.

—Me refiero a que es extraño que el ladrón me haya dejado todo eso.

—Sí, es extraño. No se preocupe, ya le digo que el efecto amnésico es pasajero. Buenos días, señor Zero.

—No estoy seguro de ser el señor Zero —pero ya el detective jefe estaba en otra llamada telefónica.

Cuando volvió al Hotel Oasis, decía Aspern que había relatado Ulises Zero, ya había transcurrido gran parte del día. Ahora la recepción era atendida por un hombre que leía la sección deportiva y vagamente escuchaba la voz del locutor que rendía los asesinatos del fin de semana. Ulises lo sacó de sus entretenimientos solicitando una habitación.

—¿Solo? —preguntó el recepcionista identificado con una etiqueta que decía

“Walter”.

—Solo —contestó Ulises.

Le extendió la tarjeta de crédito y el recepcionista la pasó por la máquina y le entregó una llave.

—Segunda puerta, primer piso.

—Ésa no es la que quiero. Quiero la 32, tercer piso. Espero que hayan recogido el aspa del ventilador.

—El ascensor no funciona. Le puedo dar otra habitación en el primer piso.

—Quiero la misma —dijo convencidamente.

—No hay ascensor.

—Ya lo sé.

El hombre hizo un gesto banal. Ulises subió lentamente las escaleras observando minuciosamente todos los detalles de los peldaños, el color de la pintura, el tufo que se desprendía de las alfombras sucias de los pasillos, los susurros de algunas habitaciones, el entrechocar de vasos en otras, unas risotadas más allá. Todo estaba igual que la primera vez, todo correspondía exactamente a la fotografía que guardaba en su memoria. Es como si hubiese vivido siempre aquí, como si ésta fuese mi casa de infancia. Abrió la puerta de la habitación 32 y un sentimiento de resguardo lo protegió de la intemperie.

Revisó el interior del maletín con más atención que la noche anterior. En el compartimiento para documentos encontró un recibo en el que se indicaba que era propietario de una suite en las Residencias Urbex y unas llaves. Luego dispuso los productos de aseo personal en el baño, colgó cuidadosamente un pantalón y una camisa en el mínimo armario, guardó la ropa interior en una gaveta y arregló los zapatos junto a la cama. Todo está en orden, pensó. Todo está maravillosamente en orden. Las cosas parecen estar en el mismo lugar que siempre. Probablemente algunos cambios se han producido dentro de mí pero no son cambios demasiado graves. Creo que sigo siendo la misma persona, todos seguimos siendo las mismas personas.

Puso en marcha la televisión y aparecieron las imágenes de la película que ya conocía. Iba por la mitad, aproximadamente. Sabía que dentro de poco se iba a cometer el segundo crimen y esa seguridad lo emocionó. Dejó que la película siguiera rodando sin atenderla, y se levantó para intentar abrir la ventana. Continuaba resistiéndose. Llamó a la recepción y obtuvo una respuesta que podía interpretarse de dos maneras: era peligroso abrir la ventana porque un tercer piso no es muy alto y los hombres—arañas escalaban fácilmente hasta ella; el encargado de mantenimiento estaba de reposo médico porque lo habían abaleado mientras limpiaba las ventanas del primer piso.

—Yo la quiero abrir. Necesito un destornillador. Y también una botella de whisky.

Se sirvió el whisky y en poco tiempo logró que los vidrios deslizaran. Experimentó entonces una desconocida alegría, desde la cama podía ver el ocaso, deleitarse en cada uno de los tonos que el sol en picada iba destellando. Es el lugar más maravilloso del mundo, dijo en voz alta. Es el lugar desde el cual quiero siempre contemplar esta ciudad. Los muros de los edificios contiguos detrás de los cuales respiraba la vida de personas que no conocía ni deseaba conocer; los tendederos aéreos cargados de sábanas y toallas; los aparatos de aire acondicionado herrumbrados destilando manchas de humedad sobre las paredes; los carteles publicitarios. Especialmente le llamó la atención el de una joven en traje de baño sacando el culo; mientras bebía de un enlatado le decía a un hombre encorbatado: “Tú también puedes refrescarte”. Sintió ganas de masturbarse mirándola. Un placer rápido y eficaz. Después quería dormir profundamente con la certeza de que cuando despertara la habitación 32 estaría exactamente en el mismo estado en que la había dejado. Se sirvió otro vaso de whisky. ¿Es necesario saber quién soy para estar en el mundo? ¿O volver a algunas conversaciones? Probablemente alguien ha hablado conmigo y sabe de mí. Irritado abrió la puerta a los golpes insistentes del empleado. No había firmado el cargo de la botella de whisky.

—Nunca más me molestes, cuando estoy descansando no me molestes, ¿lo entiendes?

Walter cerró la puerta intentando hacerlo silenciosamente y Ulises volvió a su posición anterior. Ya la noche había caído completamente y ahora quería apreciar el espectáculo de las luces. Percibir desde lejos el ruido de los automóviles que circulaban por la autopista, y el brillo de los anuncios o sus reflejos, saber que detrás de los tabiques de los edificios que veía frente a su ventana alguien estaría acostándose o mirando incansable la televisión, o cometiendo un crimen, mientras él dormía en la habitación 32 del Hotel Oasis, a la que por fin había regresado para vivir siempre en ella. Hasta que la muerte nos separe.

No se escuchaba ningún ruido que delatara la presencia de otros y más bien parecía que todo estuviera detenido. El silencio le producía insomnio. Se vistió y bajó las escaleras. Su entrada en la recepción fue anunciada por el ladrido del Pitbull.

—¡Quieto, quieto, Sonofabich! —ordenó Walter—. Se pone muy nervioso a esta hora, en la madrugada, usted sabe, la hora más aciaga. Hace un mes tuvimos un problema serio, llegó un cliente en un momento en que me había ausentado, y el perro le brincó encima. Por suerte le pude poner la inyección relajante. Es lo único que le hace abrir la mandíbula.

Ulises ignoró el comentario y pasó delante del perro, ahora retenido por la cadena de clavos que sostenía Walter.

—¿Se quiere ir ya?

—Voy a dar una vuelta.

—Es la hora de los piqueros.

—¿Quiénes son los piqueros?

—A esta hora salen de los matorrales del río donde viven y suben a la avenida. No se lo recomiendo, señor, si es que usted es nuevo por aquí.

Ulises, contaba Aspern, descendió por el lado sur de la calle y pasó varias esquinas sin encontrar a nadie. Por un momento amó la soledad que emergía de la acera. Hizo un esfuerzo por recordar dónde antes había sentido aquella soledad pero no podía extraer ninguna imagen de su memoria. Estaba seguro de haberla conocido, era improbable que fuese capaz de imaginar tanta felicidad. Siguió avanzando hasta que la calle se terminó. Cruzaba delante de él una autopista elevada sobre el río y era imposible continuar. Esperaba dubitativamente una solución cuando escuchó unos ronquidos que parecían de animales. Vio entonces un estrecho túnel subterráneo que atravesaba por debajo de la autopista y se encaminó hacia allí. El ruido provenía, efectivamente, de una jauría de perros salvajes que se disputaban los restos de un cadáver. Apuntó la pistola y disparó varias veces, logró herir a dos de ellos y los demás se espantaron en la oscuridad.

Continuó guiándose por la luz del fuego que habían encendido entre los matorrales al otro lado del túnel. Era un grupo de unas diez personas, seis o siete adultos y varios niños. Cuando se aproximó a ellos, uno de los hombres sacó una punta afilada con la que picaba la carne que las mujeres calentaban sobre las piedras y lo amenazó:

—¡No fotos!

Ulises Zero gritó también:

—¡No soy periodista!

—¡No periodistas, no periodistas! —gritaron a su vez los niños y comenzaron a arrojarle piedras.

Ulises logró sacar de la chaqueta la botella de whisky que había traído consigo y se la acercó al que pretendía atacarlo; éste la tomó y bebió un trago, se la pasó a otro, y así hasta que la botella quedó vacía. Él también bebió, y una de las mujeres. Los hombres lo dejaron tranquilo y desaparecieron por el túnel. Llevaban las puntas afiladas en los bolsillos de los pantalones y se alumbraban el camino con una linterna; comenzaba a clarear y en pocos minutos estarían en la avenida. Recordó lo que le había dicho Walter, “la hora más aciaga”, y los miró mientras se alejaban. Las mujeres y los niños sacaban agua de unos baldes que sostenían con una cuerda. Le ofrecieron unos pedazos de carne pero él se resistió a comerlos. Pensó que podían ser carne de perro, de los perros salvajes que vivían en las orillas del río, estaba seguro de que si lo preguntaba no obtendría una respuesta. Ulises se dio cuenta entonces de que estaba sangrando. Se pasó la mano por la frente y la vio roja, pero no sentía dolor, solamente un frío intenso, las piedras le habían rozado la sien. Una de las mujeres le echó agua por la cabeza y lo empujó para que se recostara de un árbol. Se dejó empujar y cerró los ojos como si durmiera, aunque sabía que estaba despierto. La mujer, entonces, le abrió la bragueta y lo chupó hasta hacerlo brotar.

Cuando la luz invadió los matorrales aguzó el oído para percibir los ladridos o las voces de las mujeres de los piqueros, únicamente se escuchaba el tráfico atronador que atravesaba la autopista por encima del río. Luego se concentró en el olor nauseabundo que la mujer había dejado en él y sintió asco. Se enderezó y vio que estaba completamente solo. Atravesó el túnel subterráneo en sentido contrario y regresó por la calle que conducía al Hotel Oasis.

—¿Cómo estuvo el paseo? —saludó Walter—. Estaba por terminar el turno.

Ulises Zero subió a su habitación, se duchó hasta agotar el agua caliente, se vistió con ropa limpia y volvió a salir. Cuando volvió por la tarde encontró de nuevo a Walter en la recepción.

—Walter, avísale al dueño que quiero comprar la habitación 32.

—¿Comprar la habitación?

—No repitas lo que digo sino haz lo que digo.

—Es que las habitaciones se alquilan, no se compran.

—Busca una calculadora, ¿tienes una a mano? Bien, multiplica el precio de la habitación durante 24 horas por 365, eso te dará lo que vale por un año. Llama al dueño y avísale que lo ponga en mi tarjeta. Allí tienes el número.

—No es dueño sino dueña.

—Es lo mismo.

—No ha sido costumbre de la casa, no sé si la señora esté de acuerdo.

—Te aseguro que lo va a estar. Te volveré a contactar en una hora para confirmar que ya hablaste con ella.

Cuando la dueña del Hotel Oasis lo citó para que firmara las formalidades del uso exclusivo de la habitación 32, Ulises Zero, había relatado Aspern, le explicó así:

—Lo primero es que no estoy nada seguro de ser Ulises Zero. Me desperté en la habitación 32 de este hotel sin recordar nada de mí y encontré unos documentos con esa identidad. Aquí están todos los papeles que me acreditan como tal —dijo poniéndolos sobre la mesa—, aunque no tengo la certeza de serlo. El inspector de la policía me explicó que fui víctima del papelito envenenado. Parece que ha ocurrido con bastante frecuencia. Las personas pierden la memoria por unas horas y luego la recuperan. Sin embargo creo que ya han pasado casi dos días.

—Es probable que el efecto amnésico de la droga sea mucho más poderoso de lo que se piensa, pero hasta ahora las informaciones dicen que todos los afectados vuelven a la normalidad. Debe ser muy incómoda una identidad que no parece propia. Entonces, Ulises, no tengo más remedio que llamarlo por ese nombre mientras tanto, ¿cómo piensa pagar la habitación?

—Le doy mi palabra de que soy un hombre rico. Soy propietario de una suite de lujo en las Residencias Urbex. La visité esta mañana. Aparentemente es un lugar muy notorio porque tomé un taxi y el conductor me llevó sin hacer ninguna pregunta sobre la dirección. Allí nadie pareció ni reconocerme ni desconocerme. Son más de trescientas unidades repartidas en quince pisos de alfombras silenciosas extendidas en pasillos discretos. Por todas partes se siente el aroma del refrescador de ambiente, el personal saluda mecánicamente y se limita a una sonrisa inexpresiva. En general los residentes parecen ser hombres de negocios. No tuve que dirigirme a nadie porque las llaves de mi suite estaban en el maletín que encontré en el Oasis; entré y pude apreciar que está decorada con colores suaves y persianas verticales. En la nevera había jugo de naranja natural, y bebí un vaso mientras repasaba los canales de televisión. Puse unas rodajas de pan en la tostadora, las unté con mantequilla light y desayuné escuchando las noticias en CNN. Luego pulsé el registro de mensajes de la contestadora y había varios recordándome una cita a la que por lo visto no he acudido. Después fui al banco emisor de mi chequera y pedí el estado de cuenta. No estoy acostumbrado a ser Ulises Zero porque una cuenta de ocho dígitos altos me causó una honda impresión. Hice un esfuerzo para que el empleado no captara mi sorpresa. Y eso no es todo, tengo otra cuenta en dólares. Seis dígitos bajos, no está mal. ¿Qué le parece?

—Magnífico. Me resulta un poco extraño que alguien quiera comprar una habitación en el Oasis si tiene una suite en las Urbex, pero no me dedico a la investigación de seres humanos. Y, por cierto, ¿usted a qué se dedica?

—Creo que soy un millonario serio. No ha aparecido ningún documento que indique que trabajo en alguna parte.

—Mejor todavía, así tendrá tiempo suficiente para encontrarse.

—Quiero volver a mi vida, cualquiera que ella fuese. Y la única manera es permanecer en esta habitación, si llegué hasta aquí debe ser por alguna razón.

Esta habitación es mi única pista. ¿Lo comprende?

—¿Cómo hizo para firmar en el banco?

—Mi firma correspondió exactamente a la registrada. Cobré un cheque sin el menor problema. La había ensayado antes copiando la que aparece en el carnet de identidad, y el resultado fue perfecto. Tengo la caligrafía de Ulises Zero, no debe preocuparse por el pago de la habitación.

Dicho así comenzó a llorar. Un llanto fuerte, ronco, que intentaba inútilmente refrenar. No quiero que me pase esto, gritó varias veces.

—La verdad es que es demasiado raro. ¿Ha pensado en la posibilidad de unos exámenes médicos? Busque a Díaz—Grey. Es muy famoso en la ciudad.

—Soy Ulises Zero pero no recuerdo serlo. No me siento serlo. No quiero

serlo.

La dueña miró el reloj.

—Bueno, Ulises, que disfrute la habitación. Estoy un poco ocupada ahora.

Cualquier cosa que necesite, por favor llame a Walter.

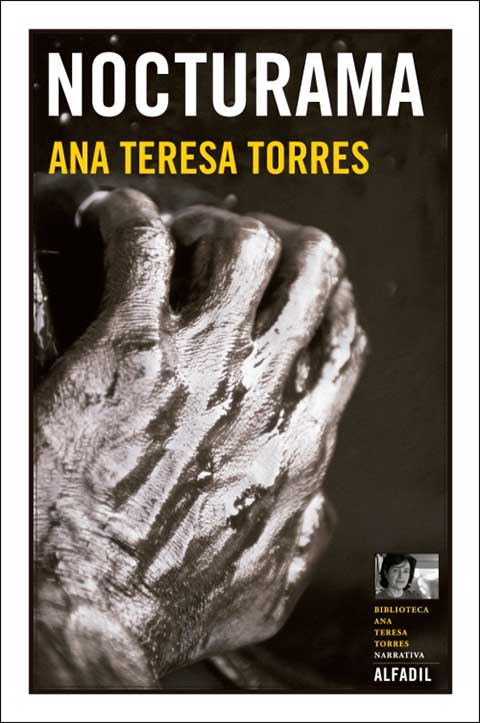

De la primera edición publicada por Editorial Alfa (2006)

Un comentario en "Nocturama"