Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

El aspecto exterior de la casa era sencillo: una de esas casitas incoloras que nada dicen con sus fachadas insignificantes, pero que, sin embargo, dejan en el ánimo una difusa desconfianza, como si resbalase por ellas la expresión oblicua de un rostro hipócrita. Nos repugna pensar que nuestra propia casa, tan ensamblada a nuestro amor familiar, pueda ser para otros una casa como esas, y que nadie la pueda presumir jamás dura, fría y adversa: tal como se presentaba aquella casa mediocre, aquella tarde de lluvia, a la pobre mujer.

Salió a abrirle una señorita delgada, poco menos que alta; el cabello recogido en moños, mediante tiritas de papel, y las consumidas mejillas, donde un largo uso de cosméticos acribillaba la tez, cubiertas con la capa de colorete. Vestía un traje claro e introducía los pies sin medias en zapatos de lona, de los que se usan para jugar al tenis.

—Me han informado que solicitaban ustedes una sirvienta de adentro —expuso aquélla, sin atreverse a alzar los ojos de las manos de su interlocutora, ocupadas en darles lustre a las uñas.

—Sirvienta de adentro, no —explicó ésta—. Necesitamos una cocinera.

—También sirve. Conozco el oficio. He estado trabajando de cocinera varias veces —adujo la mujer—, y fortaleció sus palabras con una sonrisa servil.

Oswaldo la tomó en brazos…

La joven guardó breves minutos de silencio, durante los cuales sus pupilas vivas, agudas, animadas de una expresión inquietante, oscilaron entre la criada y un niño que, agarrado a sus faldas, chupaba eruditamente un caramelo. Ella era regordeta, mofletuda, de nariz lustrosa, labios gruesos y siglos de vejamen sobre los ojos tristes: y chocaba desconcertadamente el enorme contraste que formaba con su abdomen adiposo y sucio el niño a su vera: un niño blanco, rubio, ufano, robusto y gentil; un niño como una nube en el sol.

—¿Ese muchacho, es suyo?

—Sí señora —murmuró la mujer, y en su desastrada penuria pareció avergonzarse de tener un hijo tan hermoso.

—Déjeme llamar a la señora —dijo la del rostro pintado, después de un minuto de vacilación.

Cerró las puertas sobre las narices de la solicitante y se alejó hacia el interior de la casa gritando: “¡Matilde! ¡Matilde!”, sin dejar por ello de frotarse las uñas.

Matilde, la señora de la casa, era más joven o quizá más vieja que su hermana. Su rostro pretendía aún ser lozano; pero en su cuerpo, flojo y desmañado, declarado ya en derrota, la rutina aniquiladora de la vida doméstica proclamaba victorias contundentes. Acudió secándose las manos en una toalla, y después de dejarla entrar y hacerla sentarse, abordó a la criada en esta forma: —¿Usted, cómo se llama?

—Manuela Blanco, para servirla.

—¿Solicita servir de cocinera?

—Sí señora.

—¿Sabe usted cocinar?

—Sí señora.

—¿En qué casa ha servido usted? ¿Trae recomendaciones?, etc.

El prolijo, vulgar, enfadoso interrogatorio prosiguió largo rato. En ninguna ocasión se desnuda más el conjunto de sórdidas ruindades de que está tejido el existir cotidiano como en estos parlamentos entre la señora y la criada, entre el patrón y el obrero, entre el que tiene y el que necesita: este interrogatorio maloliente a cebollas, a mezquinas trácalas y a menudas chapucerías, como un contar de centavos negros sobre la pringajosa mesa de un tabuco.

—Ocho pesos mensuales. No pago más. Si te conviene, para que te quedes de una vez —concluyó la primera.

Manuela reflexionó; de pronto, recuerdos angustiosos hicieron palidecer su rostro, las manos torpes temblaron sobre el saquito, donde sólo guardaba ya un pañuelo sucio, y se precipitó a contestar:

—Sí, señora.

Semejante prisa molestó a Matilde. Le fastidiaba haber encontrado tan escasa resistencia de parte de la criada. “Se hubiera transado por menos”, meditó, e involuntariamente sus miradas indecisas se volvieron a la hermana que reclinada en la pared, asistía con los brazos cruzados a la conversación.

—¡Ocho pesos! ¡Ocho pesos mensuales! ¿Estas loca? —interpelaba sin despegar los labios apretados, sin alzar los ojos zumbones que afectaban indiferencia.

La señora quedó silenciosa. Buscaba un pretexto, una sutileza cualquiera para escaparse a la palabra empeñada, para dominar una situación ventajosa frente a Manuela. La lluvia continuaba cayendo: era llovizna fría e impalpable: briznas de hilo. No se sabría afirmar si, en efecto, era que caía o bien que, por el contrario ascendía al cielo, e inspiraba en quienes la observaban un distraído rencor, un violento deseo de serle hostil a alguien y de gritar groserías.

—¿Es hijo suyo? —preguntó Matilde, señalando al niño.

—Sí señora.

—¿Qué edad tiene?

—Dos años, señora.

¡Dos años! ¡Dos años solamente! Armando, su hijo, frisaba ya en los tres y era, sin duda, mucho más enteco. De súbito, la madre, celosa, concibió un odio feroz contra el niño ajeno. Inclinóse hacia delante, examinólo con atención y no se sintió contenta hasta no descubrirle en la nariz, cerca de la mejilla derecha, una pequeña excoriación.

Sarna, sarpullido, acné, lechina, sarampión, viruelas, lepra judaica, males siniestros y espeluznantes bailaron ante su gozosa imaginación.

—¿Qué tiene aquí? ¿Cómo que está enfermo?

Estupefacta, Manuela intentó hallar una significación extraña en tan peregrina pregunta. Su hijo estaba bien robusto, y bien rosado para que nadie osara suponerlo enfermo.

—¿Enfermo? No señora.

—Y eso, ¿qué es?

Su dedo triunfador indicaba con delirante excitación la cicatriz. Manuela se tranquilizó.

—¡Ah! —suspiró—. Un rasguño.

—¿Un rasguño? ¿Estás segura?

—Cómo no. señora. Se lo hizo antier con un pedazo de hojalata.

Matilde enmudeció, rabiosa. El niño grave, majestuoso, fuerte bello, como un héroe chorreando de caramelo, acomodado en el sofá como quien se sienta en un trono, clavaba en ellas sus ojos límpidos e impávidos; luego los desvió hacia la lluvia, llena de desdén por las cosas humanas.

En cambio, Oswaldo recogió una muñeca; una mísera muñeca de tela y aserrín…

—Además, está muy barrigón —insistió la señora con ferocidad—. ¿No te parece, Rosa Amparo?

—Muy barrigón —apoyó la hermana desde el muro—, y además bastante paliducho. Puede tener lombrices.

—Debe tener lombrices —repitió Matilde como un eco.

La madre callaba, lacerada en su más vivo amor propio. El niño irradiaba sangre y salud desvergonzadas por todos sus poros.

—¡Oh, seguramente que sí! —prosiguió la señora—. Ese niño tiene lombrices. Me atrevería a apostarlo. ¿No le has dado ningún vermífugo?

—No, señora.

Es una falta grave. Con los niños no se puede uno descuidar ni un momento. Hay que estar siempre sobre aviso. Debes darle un vermífugo a tu muchacho.

Descargaba ahora su odio y su rencor a través de aquella nueva actitud de caridad que le devolvía la conciencia de su superioridad.

—Sí, señora —murmuraba, dócilmente, la mujer.

Un ruido interior vino a interrumpirlas: muebles, que chocan o vajilla que se rompe.

—¡Armando! ¡Armando! —exclamó Matilde, y dirigiéndose a su hermana—: Anda a ver, Rosa Amparo, anda a ver qué diabluras está haciendo ese muchacho.

Rosa Amparo corrió; la criada y el niño rubio, inmóviles, no decían una palabra. La señora se ruborizó con una nueva oleada de rencor: el incidente la rebajaba otra vez. Reanudó enérgicamente su negociación.

—Pues, como usted comprenderá Manuela, esta circunstancia de su niño…

No pudo continuar. Rosa Amparo regresaba trayendo de la mano una alimaña enclenque, macilenta, espinosa y arisca como un manojo de sarmientos: era lo que por eufemismo llamaban Armando en la casa.

—¡Tres copas! Tres copas del servicio nuevo que acaba de comprar Joaquín —Venía chisporroteando—trataba de encaramarse en la alacena para alcanzar la jalea… —y encarándosele al chiquillo—: A ver si te estás quieto ahora. Siéntate ahí.

—No lo regañes —advirtió molesta la madre—-.Ya lo arreglará Joaquín. Esas son travesuras propias de su edad.

— ¡Yo quiero jalea! —clamaba en su media lengua Armando. —-¡Qué niño tan lindo! ¿Es suyo señora? insinuó tímidamente Manuela, a través de su pobre costumbre de inclinarse y adular; pero de repente, se detuvo, cortada, al notar el fruncimiento de cejas de Matilde.

—Sí —respondió ésta con sequedad.

Lejos de agradarle la lisonja en la boca de la criada, le pareció frescura, y sobre todo, inoportuna. En general, las personas no pueden tolerar lecciones de cortesía de aquellos a quienes juzgan inferiores.

—Tres copas del servicio nuevo. Como siga así, ese mocoso va a arruinar la casa —prosiguió Rosa Amparo, complaciéndose en ver palidecer a Matilde ante la sirvienta.

La señora la cortó para reanudar el hilo de su perorata:

—Como usted comprenderá, esta circunstancia de su hijo viene a alterar completamente lo convenido. Presumo que usted pensaba tenerle aquí a su lado; pero tengo que advertirla que en esta forma no puedo aceptarla a usted. Un muchacho es siempre motivo de calamidades, y de continuas dificultades. Si usted se puede venir sola…

Manuela permanecía en silencio. La llegada del otro chico, de Armando, parecía haber creado una atmósfera de belicosidad entre las tres mujeres. La lluvia continuaba cayendo, fría, opresora, desesperante. Sólo los dos niños ofrecían un aspecto ecuánime, superior a las insidias vulgares, y, desde sus asientos, se contemplaban y se desafiaban a realizar hazañas prodigiosas. —Pero sin duda, tendrá usted alguna familia que se haga cargo del muchacho. Entonces pudiéramos arreglarnos. Algún pariente…, su padre…, alguna casa donde dejarlo…, alguna pieza…, algo…

—No, señora—musitó Manuela.

—¿No? ¿De manera que usted no puede desembarazarse de él? ¿De modo que usted pretende tenerlo aquí, consigo?

Había recobrado ya toda su elevación, todas las ventajas de su plano social superior; y estaba radiante.

—Pues qué equivocada estás. No, mujer, no. ¿Un muchacho enfermo, que puede contagiar a mi Armando? ¿Un muchacho con lombrices? ¿No te dije que tenía lombrices?

—Sí, señora.

—¿Y entonces? —proclamó con aire de completo triunfo; y por largo rato continuó considerando posibilidades patológicas, mientras la pobre mujer repetía maquinalmente.

—Sí, señora… No, señora.

Una creciente opresión, amarga y venenosa, subíale a las entrañas. Era la eterna negativa, la misma objeción dura y terminante, despiadada, que le cerraba todas las puertas: “Con el hijo, no”. Y sus ojos enrojecidos miraban llenos de rabia al niño, tan hermosa y tan dura carga de llevar.

Quiso irse, y se levantó del asiento; pero sobre las dos señoras aleteó un instante el recuerdo de los días que tenían sin servicio, afanosos, desagradables, y la amenaza de quedarse otra vez solas. —No se vaya. Espérese —la atajó Matilde—. Quizás podamos arreglarnos.

Rosa Amparo acudió en su auxilio con un gesto forzado de cariño.

—¿Y cómo se llama su muchacho?

La sirvienta vaciló: sabía lo que la esperaba apenas pronunciase su nombre. Dirigió la vista hacia su hijo, hacia el bello hijo sorprendente, envuelto en la guirnalda de sus guedejas rubias, flotantes y temblorosas como un sueño inmortal. De súbito, se le nublaron los ojos de lágrimas, y dando cara a la burla de las mujeres, exclamó.

—Oswaldo.

Hubo un momento de cómico asombro, y en seguida un coro de risas sin piedad.

—¡Oswaldo! —comentó Rosa Amparo—. ¡Pues no tiene poca gracia! ¡Oswaldo! ¿Qué te parece? A lo mejor nos sale ahora con que es la imagen de un poeta o la encarnación de un Dios.

Matilde, tratando de invertirse de seriedad, aprovechó la turbación de Manuela para volver sobre su negocio.

—Pues, como le venía diciendo, el muchacho, en esas circunstancias modifica lo pactado. Lo que podemos hacer es…

Manuela mascullaba:

—Sí, señora… No, señora.

De vez en cuando la lengua de Armando huroneaba: —¡Yo quiero dulce!

Al momento, la de Rosa Amparo le respondía:

—¿No te vas a quedar callado, carricito?

La lluvia proseguía, imperturbable, obsesionante, sucia.

Por encima de todos ellos, olímpico y sereno, Oswaldo se cernía, se adormecía, se esfumaba, en la cima de todos los desdenes, en la cima de la suma perfección.

Manuela se quedó sirviendo en la casa por cuatro pesos mensuales.

La imagen de un poeta, la encarnación de un dios…

Quién sabe si Rosa Amparo, en su rastrera intención socarrona, atinara inconscientemente con la reveladora verdad. Oswaldo se sustraía, ello es indudable, a los caracteres de la vida corriente. Su figura se alejaba a la región de los sueños fantásticos, de las inconexas conjeturas. Era silencioso y extraño, como un anhelo fuera de su sitio: no reía, no lloraba. Los demás niños, Armando, sobre todo, mostrando interés apasionado, casi angustioso, en el espectáculo que las cosas brindaban en su alrededor: abrían los enormes ojos, y se agarraban desesperadamente de los gestos, de las palabras, del ir y venir de las gentes, cual si en ese movimiento desordenado se hallase la clave de su futuro existir.

Oswaldo permanecía ausente, distante, indiferente, remontado en las alturas de su luminosa belleza. Una esencia especial, sin duda, fluía por su cuerpo tranquilo, por sus áureos cabellos temblorosos: algo aéreo, insustancial, ajeno a la contextura grosera de los mortales. Más frágil, tal vez, pero, a ciencia cierta, superior. Las personas mayores se sentían embarazadas en su presencia, y al mirarlo tan mudo y tan distinto a todo lo demás, experimentaban primero inquietud ante su impasibilidad, vivo rencor después. —¿Quién será el padre de ese chico? —reflexionó Joaquín, por la noche, cuando de regreso al trabajo conoció a la nueva cocinera y a su hijo.

—Dios sabe si verdaderamente es hijo de esa mujer —insinuó Matilde.

¿Quién era su padre? ¿De dónde vino? ¿Cómo cayó allí, en semejantes manos, en el regazo de aquella mujer de nariz lustrosa? Un estruendo de sugerencias imprecisas, de nubes, de hielos, de disgregadas auroras boreales, de abstrusas teogonías, derramábase sobre su nombre peregrino. ¡Oswaldo…! ¡Oswaldo…! el profundo septentrión presidía cada una de sus actitudes, colmadas de una calma absoluta, de una calma de mares glaciales. Walkirias blancas y beligerantes, carcajadas en un bosque sombrío, galopaban en torno a sus rizos de un gótico encanto. Tenía la expresión de un niño ciego, de un niño sordo, de un niño idiota, de un niño dios.

¿La imagen de un poeta, la encarnación de un dios? ¿Por qué? Eros mismo, el inmortal Eros, henchido de hoyuelos en su carne esponjosa, no podría asumir posturas más elegantes, más de acuerdo con una gracia sobria y estatuaria. Algo había en él, algo diferente, algo que le hacía inmune a las menguas de una naturaleza poco hábil, y al reconocerlo así, los seres que le rodeaban, incluso su propia madre, odiábanlo instintivamente.

Este sentimiento de aberración que producía comenzó a dar sus frutos al día siguiente.

—Tiene que vigilar a ese muchacho para que no entre en la sala —advirtió Matilde a la criada—. Acabo de encontrarlo allí, jugando con los adornos.

En realidad, habíalo hallado en el seno de las cosas adecuadas a su sustancia magnífica: Oswaldo metiérase imperturbable, en la sala, y con toda majestad se sentara, rodeado de muelles cojines, reclinado sobre las dulces sedas desvaídas impecablemente desnudo, risueño, y feliz, entre floreros, estatuitas de terracota y baratas figulinas de yeso que adquirían a su contacto una prestancia singular.

Pero la defensa social puso el grito en el cielo, y barbotando imprecaciones, la señora desterró al chicuelo de sus suntuosos dominios.

—Ha podido romperme un florero —gritaba con justa indignación.

No tardó en efecto, en romper algo: una de las copas del famoso servicio nuevo que había comprado Joaquín. Si cuando Armando hiciera otro tanto prodújose aquel escándalo, es de figurarse las proporciones de borrasca que cobró éste.

—¡Una copa de servicio nuevo que acabamos de comprar!

—¡Un juego del que no se consiguen piezas de repuesto!

—¡Ahora habrá que adquirirlo todo nuevo!

—¿Sabe usted que una copa de ésas viene saliendo por los menos en cinco bolívares?

—¡Una pieza tan delicada, tan linda! ¡Difícil es encontrar cristalería como ésa!

—Ya le dije desde el primer momento que ese muchacho iba a constituir una verdadera calamidad.

—¡Diablillo! ¡Demonio! ¡bestezuela maligna y malintencionada!

Por largo tiempo continuó la letanía, ahogando los “no, señora’’, los “sí, señora” de Manuela, hasta que le cargaron los cinco bolívares para descontárselos de su próximo sueldo. En cuanto a Oswaldo, fue relegado a las interioridades de la casa. En adelante, desde el comedor comenzaban para él los eternos vedados de caza.

Con su habitual filosofía, el niño aceptó el nuevo estado de cosas. No concedió la gracia de contemplar su hermoso cuerpo desnudo a las señoritas viejas que visitaban a Matilde; y se consagró a los trapos sucios, a las latas de desperdicios, a las mondaduras de patatas, a las telarañas de los desvanes, por donde deambulaba como una luz.

Pero la animosidad femenil no se detuvo allí: era preciso perseguirlo, hostigarlo, hasta en sus postreros reductos sobre este valle terrenal. Su reino no era de este mundo. Cierta imprevista mañana apareció Matilde rugiendo de furor:

—¿No lo ve usted? ¿No se lo decía yo? —traía izado de un brazo al esquelético Armando, y con índice colérico señalaba unas ronchas en su pierna descubierta—. Ya ha contagiado a mi pobre hijo. Quién sabe qué sucia enfermedad es esa que su muchacho ha traído a mi casa. Desde hoy le prohíbo a usted que le permita salir de su cuarto, ¿lo oye usted?, ¡de su cuarto! Como le vea fuera, queda usted instantáneamente despedida.

Oswaldo quedó recluso en la pieza de servicio: una covacha, infecta, oscura, húmeda, pestilente siempre a miasmas que exhalaban ropas viejas y cuerpos sin bañar. No le agradó semejante ambiente al diosecillo; pero al ver que cada vez que lo abandonaba tenía que regresar en el acto bajo la lluvia de los coscorrones de Matilde, de los pellizcos de Rosa Amparo o de las nalgadas de Manuela, optó por atenerse a los principios de la escuela estoica ‘‘La felicidad no está en las circunstancias que nos rodean”, etc. En aquel antro, su ciencia y su belleza resplandecieron como el sol, y horas y horas pasaba silenciosamente en un cajón, donde lo introducían para que no escapara mientras su madre iba al mercado o hacía las comidas; y se ocupaba de jugar con el tubo de goma de una jeringa vieja, en estudiar la complicada anatomía de una alpargata fuera de uso o en demoler a golpes de un mango de sartén una vetusta palangana cuya fea panza desportillada lo encendía en santa cólera.

—Vamos a jugar, ¿quieres?

A menudo aparecía Armando, con su figura de pobre libro desencuadernado, y desde el umbral de la puerta aventuraba aquella proposición. Aunque repetidas veces le prohibía Matilde reunírsele, el triste chiquillo sentíase atraído por el jocundo Oswaldo, que se las sabía ingeniar para descubrir manantiales de goces insoñados en el objeto más árido y estéril.

Pero no tardaba en envidiar a su rival; en exigirle algo; en montar en ira cuando aquél se lo negaba, y en lanzársele encima trémulo y lívido, con ímpetu epiléptico. Oswaldo se asombraba de tales arrebatos; mirábale jovialmente; trataba de sujetarle; pero viendo que de la parte del otro la cosa iba en serio, de un súbito manotón, como quien se desembaraza de una manta, lo arrojaba lejos de sí. Entonces se disponía a aguardar pacientemente la segura felpa.

—¡Bicho! ¡Bicho! —sollozaba histéricamente Matilde, mientras le zurraba con toda su vehemencia femenina.

—¡Ese animalito es un semillero de maldades! —afirmaba Rosa Amparo.

Bajo aquel par de euménides vengadoras, Oswaldo no dejaba escapar ni un sollozo, ni una mueca de dolor. Pero cuando lo azotaba su madre, entonces sí rompía a llorar.

—Hoy el muchacho le volvió a pegar a Armando —le decía por la noche Matilde a su esposo.

Joaquín tomaba débilmente la defensa de Oswaldo.

—No deben castigarlo con exceso. Recuerden que también es una criatura humana, un semejante nuestro. No estamos ya en los tiempos de la inquisición.

Pero al punto, el coro de querellas de las dos mujeres se alzaba embravecida; Joaquín retrocedía frente a su impetuosidad y terminaba por callar. Estaba cansado; cansado tras el monótono día de rudo trabajo y prefería callar. Joaquín representaba la justicia de los hombres.

¡La inquisición! No exageraba Joaquín. Suplicios lentos y refinados imaginaban las dos mujeres para dominar al niño altanero; suplicios crueles, minuciosos, exquisitos, que un escritor respetable de buenos sentimientos no puede rebajarse a describir. Sí: un soplo sádico, sombrío, de los tiempos inquisitoriales, se agazapa aún detrás de las fachadas plácidas de las casas tranquilas, de nuestra propia casa.

Manuela lo sabía de sobra, y no intervenía mucho a favor de su hijo. Es más: participaba un poco del unánime odio que Oswaldo despertaba en su torno. Gran parte del aborrecimiento, de la hostilidad, de los agravios con que todo el mundo quería aplastar su belleza, recaían en ella; y por eso la pobre mujer comenzaba también a detestarlo.

—Sólo al idiota de Procopio se le ocurre tolerar a ese bicho —afirmaba Rosa Amparo.

Y, verdaderamente, sólo Procopio sentía simpatía por Oswaldo ¿Cómo es que hemos pasado, sin fijarnos, por encima de este otro personaje de la casa? Pero si es que nadie se fijaba en él… Procopio salía y entraba como una sombra, no hacía nada, no hablaba con nadie. Se sentaba a comer sin despegar los labios. Regresaba a su cuarto. Era idiota, indiscutiblemente, el viejo aquel, con su cara cetrina y su enorme cuerpo velludo como un animal. En ocasiones olvidaban llamarlo a cenar.

Procopio (“Porocoropo”, como le decía Rosa Amparo) tocaba la flauta: era el único relieve, el único trazo de su personalidad. Por las tardes, cuando las señoras estaban en la vespertina, Oswaldo iba a visitarlo a su habitación. El viejo tomaba su asiento en una silla, el niño a sus pies, y juntos escapaban a venturosas comarcas musicales. Melodías eléctricas, embriagadoras, líricas, salvajes, que se desprendían, encrespándose y retorciéndose, como un haz de culebras, del instrumento negro. Sueños de libertad y de alegría, tropeles de gozosa barbarie, giros desenfrenados sobre montañas inaccesibles, sobre ilimitadas llanuras y sobre cielos cuajados de meteoros, se apoderaban de ambos compañeros. Oswaldo se sumía en silenciosa seriedad, y sobre su rostro melancólico reverdecía el recuerdo de nunca repetidas rebeldías.

—Ese Porocoropo fue el de la idea —adivinó inmediatamente Rosa Amparo, refiriéndose al ‘‘milagro” del día de Reyes. A mi entender, tenía razón. No hay que olvidar que Procopio daba algunas clases de flauta en la ciudad y que, por lo tanto, muy bien pudo arbitrar el dinerillo con que se produjo el milagro. El hecho es que para Pascuas, Manuela disponía de unos pequeños ahorros; de tal suerte, que cuando Armando puso al pie de la cama sus botines de domingo, en la seguridad de que habían de recoger la huella tierna del Niño Dios, la criada aconsejó a Oswaldo que hiciese lo propio. Un tren de hojalatería, un vistoso tren con cuatro vagones, una locomotora y un convoy de combustible fue el aguinaldo de aquél. En cambio, Oswaldo recogió una muñeca; una mísera muñeca de tela y aserrín, pero suficiente para colmar su fértil imaginación.

—Se llama Babieca —declaró sin vacilar, y no se detenía ni en su cuerpo inverosímil ni en su cara de embudo, ni en sus piernas plácidas, ni en sus ojillos ridículos marcados apenas con un trazo de hilo, para atribuirle todas las perfecciones. En sus manos, el adefesio, realmente, adquirió una súbita personalidad.

Dos días después ya Armando había destrozado su juguete demasiado costoso para sus manos prevaricadoras y principió a quejarse:

—¡ Yo quiero a Babieca…!

—¡Pero niño! Esa muñeca es del muchacho ese.

Le contestaban al principio; pero de nada le valían esas razones. El continuó en su trece, y su empeño pronto ganó el elemento femenino y a través de éste al señor de la casa.

—Déle esa muñeca al niño —ordenó Joaquín a la criada—. Se ha encaprichado con ella y a los chicos no hay que contrariarlos. Yo le pago lo que ha gastado en ella. Cómprele, si gusta, otro juguete a su muchacho.

La madre no contestó; el niño no lloró. Una infinita resignación los investía de dulce paz. No intentaron siquiera discutir, y Manuela, encarnada, prefirió gastar el dinero en otras cosas. Así, Oswaldo se quedó sin juguete.

Presentóse la noche de Reyes, triste y turbia; ni el señor de la casa ni la cocinera hallábanse facultados económicamente para demostrar con regalos el tránsito de tan distinguidos monarcas por la tierra. De tácito acuerdo, se resolvió hacer pasar la festividad por debajo de la mesa.

Esa noche se produjo el milagro: cuando alboreaba, al incorporarse Oswaldo en el catre en que dormía con la madre, observó un bulto en sus zapatos.

— ¡Mamá!, ¡Mamá! Mira: Babieca. Aquí está Babieca.

En realidad era una ofensa llamar Babieca a aquella nueva muñeca, una hermosa muñeca de niño rico. Tenía el cabello rubio, la tez de porcelana, los ojos de cristal, y al acostarla, cerrábalos voluptuosamente, Oswaldo la tomó en brazos, y al acercarla a su palpitante regazo, juntas las cabezas del niño y de la muñeca, lucieron un dorado igual.

—¡Es Babieca! ¡Es Babieca!

Para él no existían, a lo que parece, diferencias de raza, ni de religión, ni de estado social. Aquella tez tan tersa era el mismo cutis de trapo; aquellos brazos de pasta los mismos brazos flojos.; aquellos ojos cerúleos los mismos saltones ojos que un movimiento de aguja pergeñó, y aquella era su misma Babieca gemela e inmortal.

—¡Déjala! ¡No la toques! Eso no es tuyo… Eso no puede ser tuyo —tartamudeó, asustadísima, la madre.

—Yo quiero esa muñeca berreó Armando al verla, sin pérdida de segundo.

—¿De dónde ha sacado usted un juguete tan caro? —inquirió Matilde.

—¡Una muñeca de veinte bolívares! ¡Dígame usted!

¿Ahora se atreverá a negar que roba a dos manos, cuando hace las compras? —comentó Rosa Amparo.

—Aquí debe de haber alguna equivocación. Esa muñeca venía destinada a Armando —concluyó sentenciosamente Joaquín.

Claro: tenía que tener razón. Sin duda alguna, se trataba de algún error de alguna parte. Los Reyes Magos no dejan juguetes de veinte bolívares en zapatos de a cuatro. La nueva Babieca fue al poder de Armando, la antigua a su primer propietario, y las cosas de este mundo quedaron en su lugar.

Un día cualquiera la botaron de la casa; un día cualquiera de lluvia gris, por un pretexto cualquiera. Ella tomó a su hijo de la mano, y se echó a la calle, a solicitar trabajo. Salió a abrirle la puerta de otra casa de fachada tranquila, otra señorita de mejillas pintadas y el cabello rizado con tiras de papel.

—¿Ese muchacho es suyo?

Agarrado a su falda, Oswaldo permanecía mudo, hermoso, señoril, insensible al dolor, insensible a la alegría humana. La imagen de un poeta, la encarnación de un dios. Que le dé una difteria, una meningitis, un tifus exantemático, una de esas enfermedades fulminantes que apagan la vida como se apaga una vela. Es todo lo que puedo desearle. Su reino no es de este mundo.

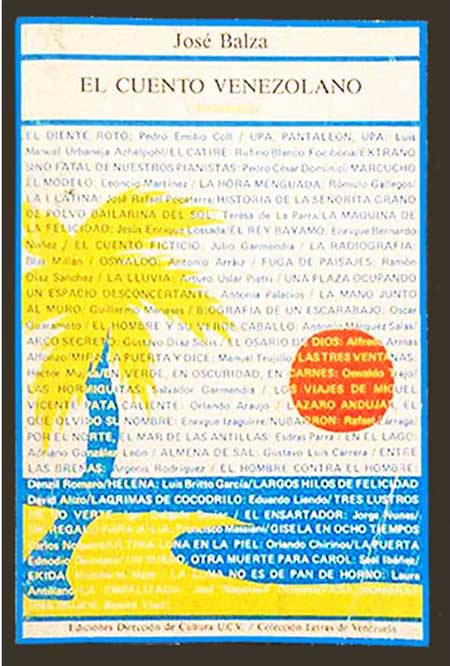

Del libro El cuento venezolano (Dirección de cultura de la UCV, 1985)