Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

Por más triste y gris que sea nuestro hogar, la gente de carne y hueso prefiere vivir en él y no en otro sitio, aunque ese otro sitio sea muy hermoso. No hay nada como el hogar.

En otoño de 1990, mi amigo Ahmed recibió una carta que cambiaría su vida. En ella le notificaban su llamado a servir en el ejército de su país y a luchar en la Guerra del Golfo. Al enterarnos de su regreso a Arabia Saudí, algunos de sus compañeros del instituto ELS de Boston nos reunimos en el sótano de la residencia estudiantil para organizar una emotiva fiesta de despedida. Insistimos en que su reciente ingreso a la facultad de Ingeniería en la prestigiosa Universidad de Harvard era una razón suficiente para no presentarse. Había cumplido la mayoría de edad hacía poco, y su futuro se llenaba de promesas y esperanzas que se verían truncadas. Con resignación, aceptamos que ninguna instancia de gobierno tomaría en cuenta sus justificaciones, así que le dijimos adiós con besos, abrazos y palabras de aliento. Su actitud decidida, libre de preguntas que cuestionaran la causa de ese compromiso, nos obligó a entender que hay obligaciones que deben cumplirse, ya sea por disciplina, honor o lealtad.

La partida de Ahmed para unirse a las filas del ejército saudí hizo que toda mi atención se centrara en la crisis del Golfo Pérsico. La situación se desató el 2 de agosto de 1990 cuando el presidente de Irak, Sadam Huseín, invadió Kuwait, argumentando que el país le debía dinero y que, además, era una extensión del Estado iraquí. Acababa de llegar a Boston ese verano, en el que celebré mi cumpleaños número veinte, y aunque al principio me parecía un evento distante, tener un conocido en el frente de batalla lo convirtió en algo alarmantemente real. Seguía las noticias por televisión todos los días, preocupada no solo por él y el resto de los soldados, sino también por las repercusiones de la guerra en el mundo y, sobre todo, en Venezuela.

En efecto, Venezuela, como miembro de la OPEP, apoyó la decisión de aumentar la producción de petróleo para compensar la pérdida de suministros en la región. Esta acción provocó una caída de los precios del crudo, afectando de manera negativa a la economía venezolana, que dependía de las exportaciones petroleras. El respaldo a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que autorizaba el uso de la fuerza para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait, así como el envío de una fragata a la operación Escudo del Desierto, generó tensiones internas, especialmente por la considerable comunidad árabe asentada en el país. Las noticias sobre las intensas manifestaciones que tuvieron lugar en Caracas y en el interior del país llegaron a Boston, intensificando mi inquietud.

El panorama se complicó en diciembre, cuando Sadam Huseín no cumplió con el ultimátum de la ONU. Esto aumentó la tensión y preparó el escenario para el inicio del conflicto bélico. La visita de mis padres, mi hermana y mi novio fue una mezcla de alegría y desconsuelo. Vivir la típica Navidad norteamericana de las películas con nieve en aquella hermosa ciudad y demostrar mis progresos en el dominio del idioma, en medio de tanta incertidumbre, fue casi una proeza. El mismo día de la partida de mi familia, comenzaron las manifestaciones. Durante el mes y once días que duró la Guerra del Golfo Pérsico me convertí en una especie de corresponsal, caminando por las calles con una libreta, una cámara y un grabador para registrar lo que sucedía.

El 15 de enero de 1991, me uní a más de diez mil manifestantes que se concentraron en el Boston Common, clamando por una solución pacífica. Dos días después comenzaron los bombardeos sobre el territorio iraquí, y una ola humana avanzó por el centro de la ciudad coreando consignas en contra de la guerra. Ese día sentí la adrenalina al tener que correr para escapar de la policía en una protesta, una experiencia que no había imaginado vivir y que, irónicamente, tendría que repetir luego en Caracas tantas veces. Más tarde, el 26 de enero, veinticinco mil personas caminamos desde el Boston Common hasta el puerto, donde estaba atracado uno de los buques de la Fuerza Militar de Intervención. Esa marcha sigue siendo una de las más multitudinarias en la historia de la metrópoli y contó con la presencia de Jesse Jackson, el famoso activista norteamericano por los derechos civiles. La indignación, alimentada por una crisis de legitimidad del gobierno del presidente George W. Bush, se sentía en cada rincón de la ciudad, uniendo a personas de diversas procedencias en un grito colectivo por la paz. Una paz sorda que todavía no llega.

Otra manifestación, llevada a cabo el 16 de febrero y que reunió a unos quince mil asistentes en el Boston Common, coincidió, casualmente, con la conmemoración del ataque de Estados Unidos al golfo de Paria en 1942. Ese acontecimiento fue utilizado como un ejemplo de la agresión de la política exterior estadounidense. Yo, que no conocía más de un par de canciones de la Nueva Trova —siempre había sido una sifrina caraqueña pro yanqui, sin ningún interés por Cuba o el comunismo— grité consignas antimperialistas. Después me arrepentí, hoy no sé si las gritaría de nuevo.

En el Kenmore Square Park, un pequeño espacio verde justo enfrente de mi edificio, The Braemore, se llevaron a cabo varias vigilias que reflejaban la determinación y la sensibilidad de muchos bostonianos. Cada noche, este parque albergaba a unos quinientos participantes que, cargando velas, flores y pancartas, cantaban Give Peace a Chance de John Lennon y ataban cintas amarillas alrededor de los árboles, un símbolo de esperanza y anhelo por un regreso seguro de los soldados, inspirado en la famosa canción Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree. Recuerdo especialmente la dedicada a la memoria de las víctimas como la más conmovedora. Las fotos que tomé esa noche salieron todas movidas y desenfocadas debido a las lágrimas, el frío y la turbación.

A pesar de que la Guerra del Golfo Pérsico solo se extendió por seis semanas, del 17 de enero al 28 de febrero de 1991, su impacto en mí fue profundo y definitivo. Involucrarme en estas movilizaciones pacifistas, siendo adolescente, me hizo sentir parte del movimiento hippie, contracultural y libertario que había comenzado a gestarse en los años sesenta. Esa experiencia añadió el rock psicodélico, el folk, el blues y el soul a mis gustos musicales, pero lo más significativo de esta etapa fue que agudizó mi visión política, me convirtió en una firme opositora a cualquier forma de opresión o violencia y me enseñó a cuestionar los valores tradicionales y las normas establecidas.

Aunque han pasado treinta y cinco años, aún mantengo un contacto cercano con muchas de las personas de distintas nacionalidades que conocí durante mi tiempo como estudiante en Boston. De ese grupo, cuento con cuatro amigas que considero casi hermanas. A pesar de haberle perdido la pista a Ahmed, sigo deseando fervientemente que haya regresado a su hogar sano y salvo, imaginando para él una vida satisfactoria y feliz.

Regresé de Estados Unidos con 21 años y los labios encendidos en rojo Scarlet Siren, de Estée Lauder, el mismo tono que lucían las supermodelos que adornaban las portadas de las revistas: Cindy Crawford, Naomi Campbell y Claudia Schiffer. Mis dos maletas rebosaban de franelas de cuello tortuga, jeans rotos, medias panty de colores, chaquetas de cuero y unas botas Dr. Martens que me transformaban en una chica arriesgada, divertida y rebelde. Aquel estilo posmoderno se acentuaba con una larga melena oscura partida por la mitad, que coronaba mi cabeza repleta de sueños por cumplir.

Sin duda, mi tiempo como estudiante extranjera me convirtió en una joven más madura e independiente. Esa experiencia no solo me permitió adquirir el idioma inglés, también me ayudó a ganar confianza en mí misma, desarrollar nuevas destrezas y forjar amistades con personas de diferentes países y culturas. No obstante, me enfrentaba a una mezcla de sentimientos que abarcaban desde la nostalgia por lo que había dejado atrás en Boston hasta la incertidumbre por el futuro en Caracas. Acostumbrada a vivir sola, ¿podría realmente integrarme a la dinámica familiar? ¿Lograría retomar con éxito mis estudios de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello? ¿Qué retos me esperaban en este nuevo capítulo?

Más allá de mis inquietudes personales, me preocupaba la grave condición del país. El Caracazo, una revuelta popular reprimida violentamente dos años antes, había herido a la sociedad venezolana. La economía atravesaba una crisis, la inflación se disparaba y la inseguridad reinaba en las calles. Al igual que un devastador terremoto, ese acontecimiento, ocurrido el 27 de febrero de 1989, cambió muchas cosas y dejó un rastro de dolor y miedo en algunos, y de rabia y determinación en otros.

El primer gran desafío consistió en aprender a pasar del derroche a la austeridad, una palabra que, pronunciada por mi papá, sonaba terriblemente dura después de habernos acostumbrado a un nivel de vida estabilizado y cómodo. Durante años me sentí responsable de la debacle, convencida de que nuestra situación financiera se había deteriorado por mis aventuras en el extranjero y por mi gasto imprudente, lo que nos había llevado a sufrir incomodidades. La idea de que yo había arruinado a mi familia me atormentó por años y no fui capaz de entender que la culpa no era mía, sino de una realidad económica que afectó sobre todo a la clase media y a los asalariados del sector público.

La readaptación a la universidad no fue fácil en absoluto. Mi cerebro se empeñaba en pensar en inglés, lo que me obligaba a traducir constantemente. Hablar, leer y escribir en español se convirtieron en una lucha por encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, esto no impidió que hiciera nuevos amigos. Pronto encontré un grupo que se vestía de manera peculiar, al igual que yo, y compartía mi gusto por la música de Nirvana, Pearl Jam, R.E.M., The Smashing Pumpkins y Radiohead.

Cuando parecía que estaba cogiendo el ritmo, un inesperado giro se produjo: dos intentos de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, liderados por militares disidentes, entre ellos Hugo Chávez. El primero ocurrió el 4 de febrero y el segundo el 27 de noviembre de 1992. Estos eventos tuvieron un profundo impacto en la opinión pública y en el ámbito político, evidenciando el descontento de sectores de las Fuerzas Armadas y de la población con el sistema democrático. Como resultado, mi conciencia colectiva se reavivó, y comencé a involucrarme en importantes brotes de protesta que surgieron en el campus, incluyendo un singular boicot al cafetín, cuyo objetivo era presionar para reducir los precios y mejorar la calidad de la comida.

A pesar del modesto papel desempeñado en mi faceta de activista universitaria y de las buenas calificaciones obtenidas en la mayoría de las materias, ni siquiera los Habermas y Weber, con su teoría pragmática de la comunicación, lograban que pudiera visualizarme en el rol de una futura comunicadora social. Mientras varios compañeros ya colaboraban en la prensa o trabajaban en canales de televisión y emisoras de radio, yo no conseguía decidirme por una de las tantas posibilidades que ofrecía la carrera. Lo único que me apasionaba era la fotografía, pero la consideraba un simple pasatiempo. Había tomado cursos, asistido a charlas y exposiciones, fotografiado y revelado imágenes en mi propio laboratorio, participado en concursos e incluso logrado exponer. Aunque lo hacía bien, era consciente de que no me comprometería con ello de manera seria. Sin embargo, ese trayecto me llevó a convertirme en candidata a un puesto en el Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB donde, bajo la dirección de Caroline Oteyza, organizaría un archivo conocido como la Corototeca de Caremis. Un trabajo que, aún sin graduarme, definió mi rumbo profesional a partir de entonces, centrado en la preservación digital del patrimonio documental venezolano, una labor quijotesca que continúo persiguiendo con fervor y perseverancia: el archivo como pasión en un país que ha abandonado su propia memoria.

En 1986, un devastador incendio arrasó la Biblioteca Estatal de Australia del Sur, la más antigua del país. Dicho suceso provocó la pérdida de una parte invaluable de su acervo, que incluía miles de fotografías y negativos. A pesar de la tragedia, de las cenizas surgió una experiencia inspiradora de resiliencia, colaboración y un firme compromiso con el patrimonio cultural.

La institución, con un espíritu inquebrantable, se embarcó en una misión casi imposible: reconstruir su archivo utilizando los álbumes familiares de la comunidad. Ese llamado a la acción resonó en los corazones de los australianos, quienes compartieron sus valiosos recuerdos. El resultado fue una nueva colección digital, accesible a todos, que no solo revivía el pasado, sino que tejía una narrativa renovada basada en la memoria compartida.

El director de la entidad, Alan Bundy, lideró el proyecto desde su inicio en 1992 hasta su finalización en 1998, ampliando también los servicios, las instalaciones y los programas, transformando el lugar en uno de los más innovadores y reconocidos a nivel mundial.

Por entonces, Bundy fue invitado a Caracas por la Biblioteca Nacional, y su relato sobre cómo logró convertir la adversidad en un triunfo se volvió mi principal motivación. A partir de ese momento, la preservación documental se convirtió en mi área de estudio y me cautivó profundamente. Durante varios años estuve involucrada en el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, asesorando a los principales medios impresos y numerosos repositorios. La búsqueda de soluciones efectivas despertó en mí una obsesión por desarrollar una herramienta de consulta en línea.

La Maestría en Sistemas de Información de la Universidad Simón Bolívar se tornó en un verdadero campo de batalla en el que luché por convencer a mis compañeros y profesores de la relevancia de estos proyectos. En un escenario dominado por el desarrollo de software bancario y empresarial, las ideas relacionadas con la recuperación de imágenes parecían irrelevantes; e incluso algunos docentes cuestionaron mi presencia, argumentando que una persona sin formación en ingeniería no tenía cabida en un terreno tan técnico. No obstante, mi perseverancia impactó en un joven prodigio, estudiante de pregrado, quien escuchó mi propuesta y reconoció su potencial; así, junto al talento en programación de Kenyer Domínguez y la creatividad de la arquitecta especializada en diseño web, María Antonia Rodríguez, formamos un trío fantástico.

Siguiendo el modelo de la biblioteca australiana, desarrollamos para la Fundación Villanueva un sistema de documentación propio que desafió las expectativas y fue reconocido con premios tanto nacionales como internacionales, destacándose entre las mejores iniciativas en el ámbito cultural.

Años de esfuerzo incansable fueron dedicados a diseñar, programar, catalogar y escanear fotografías y documentos. En un tiempo en el que las teorías relativas a la democratización de la imagen y la preservación digital cobraban notoriedad, fuimos pioneros.

Sin embargo, la realidad venezolana nos golpeó con dureza. Aun con los reconocimientos y de estar a la vanguardia, esa plataforma se perdió, del mismo modo que otras creadas o alimentadas por nosotros. La falta de interés de las instituciones públicas y privadas desvirtuó esta labor, convirtiéndola en una quimera. La desmoralización invadió al equipo de superhéroes que luchaba en un entorno implacable y ciego. La opción de emigrar juntos estuvo en discusión, pero, al final, cada uno eligió un destino diferente. Aunque tratamos de aferrarnos a la esperanza de que las cosas cambiarían, gradualmente desaparecimos como grupo operativo.

Después de siete años en Colombia, donde atestigüé las luchas de sus ciudadanos por salvaguardar la memoria histórica, regresé a casa y me asocié con Caroline Oteyza para trabajar con la misma resolución de antes: tratar de persuadir a diversas organizaciones sobre la importancia de preservar sus colecciones. La tarea sigue siendo titánica, un combate contra el abandono, la indiferencia y la escasez de recursos.

En este instante crucial, nuestra identidad como nación está en juego. El intento de reescribir la historia —ocultando los fragmentos que no quieren que recordemos— para imponer una versión manipulada es parte del plan político de la revolución bolivariana. Nos encontramos ante la última oportunidad de rescatar y conservar nuestros archivos. Si no tomamos acción, Venezuela, al igual que Macondo, será barrida por el viento y relegada al olvido.

“No voy a trabajar en un restaurante”, le repetía a mi mamá cada vez que mencionaba a la hija de alguna conocida que se había mudado a otro país y se ganaba la vida como mesonera. Mis experiencias previas ayudando a amigos cocineros me dejaron claro el esfuerzo titánico que implicaba esa labor. Un plato no era solo un simple resultado culinario; era el fruto de horas de trabajo, sudor y sacrificio. Un ritual en bucle donde el cuerpo se convertía en un instrumento sometido a la presión del tiempo, la temperatura y las exigencias de comensales que, como jueces despiadados en un concurso de talentos, no perdonaban. Cada servicio era una batalla por crear una obra de arte efímera, donde cada conejo dispuesto en el plato desaparecía como un fabuloso truco de magia. Y ahí estaba el verdadero placer: ver ese plato regresar a la cocina totalmente limpio, sin obra, sin conejo, sin una mala crítica, sin nada.

Aunque amaba cocinar, años de feroces tratamientos radiactivos contra el cáncer de tiroides y varias cirugías habían dejado huellas imborrables en mi cuerpo y debilitado mis fuerzas. Sabía que no podría soportar una ocupación tan exigente. La cocina, ese mundo apasionante y brutal, era un lugar donde el cuerpo debía rendir, y yo ya no contaba con uno lo bastante sano. Por ello, no pude aceptar el único puesto que me ofrecieron cuando, en el año 2003, tras el paro petrolero, me fui con mi marido a Miami: el de lavaplatos.

Sin estar completamente convencida de querer quedarme en Estados Unidos, intenté, sin éxito, obtener un empleo serio, mientras Luis, que había estudiado cocina venezolana en el CEGA, preparaba macarrones con queso en un comedor de Hialeah. Los ahorros que llevamos se esfumaron en manos de los abogados de inmigración, lo que nos llevó a vivir como gitanos. A pesar de que los problemas aumentaban, él se mantenía firme. Mi intolerancia a la incertidumbre chocaba con su resiliencia, poniendo nuestro matrimonio en jaque.

A los seis meses, yo estaba de vuelta en Venezuela. Luis lo aceptó de buena gana, casi aliviado. En nuestras conversaciones telefónicas, solía echarme a llorar. Sentía miedo de enfrentar sola la intensa cotidianidad: casa, trabajo, familia, amigos y, sobre todo, la creciente violencia en las calles de Caracas. Sin embargo, pronto descubrí retadoras oportunidades laborales en el ámbito de la cultura. Mi círculo social aumentó y se enriqueció con un sinfín de experiencias y nuevas amistades. A la larga, dejé de extrañar lo perdido.

Siete años de intenso trabajo me llevaron a desempeñar múltiples roles: gerente, investigadora, productora, editora y relacionista pública. Fue un período muy productivo. Pero no todo salió bien. También fui víctima de un secuestro exprés. En el parabrisas de mi carro se proyectó toda mi existencia mientras un malandro me estrangulaba. Sobreviví de milagro. “¿Ni después de eso te quieres ir?”, me preguntaba la gente, y, aun con algunas dudas internas, respondía que no.

Finalmente, el susto de haber sido citada por la justicia luego de la intervención arbitraria del Gobierno de la Fundación para la Cultura Urbana en la que trabajaba me empujó a dejar el país. Convencida de que era lo mejor y con la seguridad que me brindaba una visa de estudiante, me fui a Bogotá a cursar una maestría en Literatura en la Pontificia Universidad Javeriana a finales de 2010. Era el momento ideal para ejecutar un plan que, infinitas veces, había permanecido postergado. Entonces, en el país de la Violencia, los libros me salvaron.

Viniste al Carnaval de Barranquilla buscando diversión y risa, pero encontraste algo más. Después de vivir dos años en ese país, por fin rompiste la barrera que te separaba de los colombianos. Tu nacionalidad dejó de ser un problema y experimentaste la sensación de unidad en la que las fronteras se desvanecieron. Te entregaste sin preocupaciones y disfrutaste de uno de los momentos más emocionantes que has vivido hasta ahora.

Jamás habrías imaginado el estado orgiástico al que llegarías, un trance psicodélico, al estilo de los rituales de las antiguas tribus. ¿Quién iba a decir que tú, que habías resistido unirte a cualquier asociación, te convertirías en una fiel integrante de “Disfrázate como quieras”? En este colectivo cada uno viste, baila y goza a su antojo. El entusiasmo es el motor que nos mueve, impulsándonos en masa a través de la larga y ancha Vía 40.

No tienes que aprender coreografías. No estás sometida a una autoridad. Las órdenes vienen de los capitanes que dirigen, protegen y guían. Tu única obligación es avanzar manteniendo la sonrisa, la tolerancia y el brío, animando y a la vez siendo animada por el público de los palcos.

No dudas ni un segundo en lanzarte una y otra vez a esta aventura. De todas las cosas que deseas, volver al Carnaval ocupa el primer lugar en tu lista. Por ello renuncias a lujos y te privas de otros placeres. La recompensa de esos sacrificios reside en la dicha que recibes y en la que ofreces. En el acto de dar se refleja tu vitalidad, y ¿qué es más vital que regalar alegría?

Acá no hay espacio para arrepentirse o añorar el pasado, y mucho menos para preocuparse por un futuro incierto. No hay dolor físico; el juanete, la rodilla, la ciática, la cervical y la cabeza no te molestan. Tu cerebro está contento, concentrado y distraído con el colorido y la algarabía. Rejuvenecida, sigues adelante y te entregas por completo.

Por Jaime, Charlie, Ricardo y Jimena, tu parche carnavalero, sientes agradecimiento, respeto y admiración. Con ellos no hay tensión, temor a la desaprobación, ni la necesidad de responder a sus expectativas. Su cariño es un refugio genuino, un lazo inquebrantable que trasciende espacio, tiempo y circunstancias. Aunque llevas un disfraz, te has despojado de tu máscara de perfección. Así que lo que estos amigos aman es lo auténtico de tu ser: la Larissa real, la tremenda, la rumbera.

Aquí a nadie le importa mucho si desfilas por primera o por quinta vez. Si vas de abeja o vas de arveja. Si eres cachaca o eres veneca. Ni si te quedas o pronto te vas. Si crees en Dios o en el Comunismo. Hoy todo se perdona, se acepta, se consiente, se dispensa. El Carnaval es para gozar.

Ese estado de plenitud podrías limitarlo sólo a esos cuatro días del año, pero quizás sea mejor vivir tu vida como un alegre y eterno Carnaval.

Esta casa de espesas paredes coloniales

y un patio de azaleas muy decimonónico

hace varios siglos que se viene abajo.

Como si nada las personas van y vienen

por las habitaciones en ruina,

hacen el amor, bailan, escriben cartas.A menudo silban balas o es tal vez el viento

que silba a través del techo desfondado.

En esta casa los vivos duermen con los muertos,

imitan sus costumbres, repiten sus gestos

y cuando cantan, cantan sus fracasos.Todo es ruina en esta casa,

están en ruina el abrazo y la música,

el destino, cada mañana, la risa son ruina;

las lágrimas, el silencio, los sueños.

Las ventanas muestran paisajes destruidos,

carne y ceniza se confunden en las caras,

en las bocas las palabras se revuelven con miedo.

En esta casa todos estamos enterrados vivos.La patria, de María Mercedes Carranza

“¿Tiene veneno para chiripas?”, pregunté en varias tiendas especializadas en fumigaciones del centro de Bogotá. Los vendedores hacían gestos de burla y negaban con la cabeza. No sabía entonces que solo en Venezuela llamamos así a la Blattella germanica, un tipo de cucaracha que no crece más de dos centímetros. Dejé de buscarlo el día que una dependienta exclamó con desprecio: “¡Huy, eso se lo trajo usted en la maleta, porque acá no hay chiripas!”.

En 2010 elegí esa ciudad con la idea romántica de que Bogotá era igual a Caracas. Ya había estado allí de vacaciones y me había parecido un lugar bonito, agradable e incluso hospitalario. Sin embargo, desconocía que los colombianos albergaban un resentimiento que, según me explicaron, se originaba en las tensiones entre los líderes de la lucha por la independencia de la Gran Colombia: Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Las ideas de Bolívar sobre la unión de los territorios liberados en un solo ente político contrastaban con las de Santander, quien defendía un sistema federalista que promovía la soberanía de cada nación sin sacrificar su identidad. Doscientos años después, el supuesto anhelo del Libertador de convertirse en monarca seguía siendo imperdonable.

A esto se sumaba la aparente indiferencia de los venezolanos hacia la desolación que dejó el proceso armado en Colombia. Además, afirmaban que aquellos que habían huido a Venezuela a causa de la violencia sufrieron maltratos y terribles vejámenes por parte de sus empleadores. Aunque al principio me atreví a contradecir algunas de estas acusaciones, que consideraba injustas, me las repitieron tantas veces que terminé por pensar que podían tener algo de verdad.

En ese momento éramos pocos los venezolanos que habíamos migrado a Colombia, en comparación con los más de dos millones que viven allí en la actualidad. La mayoría eran exempleados de PDVSA que dirigían, asesoraban o prestaban servicios en la creciente industria petrolera del país. No obstante, ya comenzaba a crecer la incomodidad por la cohabitación forzada. A pesar de que trataba de ignorarlos, su hostigamiento fue minando mi deseo de quedarme, ya que algunos llegaron bastante lejos. Una de esas ocasiones extremas ocurrió cuando la crisis de alimentos en Venezuela alcanzaba su nivel más grave. Al verme llegar a una pequeña fiesta que daba Héctor Abad Faciolince en su apartamento de Medellín, un importante periodista colombiano comenzó a recoger las cajas de pizza gritando: “¡Escondan la comida, que llegó la veneca!”.

Por fortuna, las humillaciones que enfrenté se compensaban con el cariño de otros colombianos y las oportunidades que me brindaron para participar en proyectos increíbles y aprender cosas nuevas en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Fundación Gabo y en la Fundación Arteria. Sin embargo, después de seis años en Colombia, y tras haber pasado el último de ellos trabajando con víctimas del conflicto armado, conocer a la artista Consuelo Pabón y su proyecto Re+existencias —que implicaba el trabajo performativo como medio abocado a la reparación simbólica— me ayudó a tomar una decisión definitiva.

Consuelo Pabón había creado una obra-juego con varitas mágicas que permitía a los niños “curarse” de una enfermedad que llevaban dentro: ese universo del dolor que produce la violencia. Misteriosamente, al ser tocada por una de esas varitas mágicas, me invadió la insoportable urgencia de regresar a mi país para ayudar, de alguna forma, a prevenir que esos sentimientos de odio, venganza y abominación, con los que había tenido que convivir en Colombia, se apoderaran también de los venezolanos.

“¿Cuánto falta?”, le preguntaba de vez en cuando al guardia nacional que custodiaba la larga fila de hombres y mujeres avanzando con lentitud. Caminábamos torpes, arrastrando equipajes, bultos y sacos, cuidando de esquivar los huecos y otros obstáculos de la estrecha acera. Debajo, el río Táchira lucía caudaloso, violento y ennegrecido. El sol ya se alzaba en el cielo, y la llamarada de su cuerpo amenazaba con quemarnos. El paso vehicular llevaba meses cerrado. Recordaba haber atravesado el puente en moto ocho meses atrás.

“Señora, no puede bajarse de la acera”, me ordenó el uniformado. Tuve que alzar de nuevo aquella pesada maleta que contenía lo más valioso que había acumulado en seis años de vida en Colombia: libros. Aunque sentía que se me doblaban las piernas, no podía detenerme. No estaba permitido descansar. Ni siquiera consideraban al anciano con la espalda doblada por el peso de un enorme saco lleno de verduras. El pobre hombre no hablaba. En momentos creí que se desmayaría. Sudaba. Yo también sudaba. Las puntas de sus zapatos se me clavaban en los talones como cuchillos. Agarrada al asa de mi equipaje y apretando los dientes, trataba de soportar el ardor del picotazo. Una vez que el dolor se disipaba, repetía la pregunta: “¿Cuánto falta?”.

Ya nadie respondía. La luz intensa que nos cegaba hacía que la sombra de la bota del guardia se agrandara, oscureciendo aún más el asfalto. Seguíamos caminando, tropezando. Alternaba la maleta de mano, rodándola torpemente un tramo y cambiándola de lado. “Falta menos”, dijo una señora que iba adelante. A medida que la mañana transcurría, el sol se volvía más inclemente y el calor se hacía asfixiante. Miré hacia atrás y vi la cara empapada de sudor de una joven que había adelantado al viejo de las verduras. A pesar del agotamiento y del agobio, sonrió y yo le devolví la sonrisa. “Debo continuar hasta Mérida, hago esto por mi mamá, para compartir en Navidad, pero es horrible. ¡Parecemos borregos camino al matadero!”, decía la muchachita, a punto de romper a llorar.

Sí, aquello era horrible, hostil, humillante, indigno, inhumano, injusto, pensé. En lugar de quejarme por el maltrato, concentré mis esfuerzos en consolarla. En los últimos tramos del puente Simón Bolívar, mi nueva amiga me contó que estudiaba Administración de Empresas en Bucaramanga y trabajaba en un call center. Sus padres vivían en Jají y deseaba llevarlos a vivir con ella. La madre mostraba renuencia a migrar; sin embargo, consciente de su difícil situación económica, le decía resignada: “¡Tendremos que irnos o moriremos de hambre!”.

Cuando finalmente llegamos a San Antonio, la convencí de llamar a su casa para informar que se encontraba bien, así como que yo la llevaría en taxi a la terminal de autobuses. Desde luego, tendrían una feliz Nochebuena. Justo en ese momento vimos pasar frente a nosotros a una veintena de niños y niñas vestidos pulcramente con sus trajes blancos de Primera Comunión. Las escuelas de los barrios vecinos preparan a los niños y los llevan a Cúcuta a celebrar la ceremonia. Esos angelitos venezolanos, al igual que nosotras, aprendían a creer, incluso en los momentos más penosos.

La primaria debería dedicarse sobre todo a enseñar al niño a leer y escribir bien. ¿Cómo? Leyendo lo mejor. (…). La lengua se aprende sin su teoría, inconscientemente.

Rafael Cadenas

―¡Quiero mostrarles mi show! La nona hizo los títeres y las cortinas ―nos dijo Jennifer emocionada, presentándonos dos personajes hechos con medias que actuaban en un escenario de cartón.

―¡Yo inventé una adivinanza! ―gritó Matías―, aquí va: atraviesa las paredes y no es invento. Llega a la oreja, pero no se ve.

―¿Será un fantasma? ―preguntamos, y él respondió triunfante:

―¡Les dije que llega al oído!

Con esa pista, exclamamos en coro que se trataba de la música.

Eva María, la más chiquita de los asistentes, improvisó un cuento:

―Había una vez una serpiente que quería dominar el mundo. Una abeja la picó. Las tortugas le pusieron un espray y la vendaron. Se curó y colorín colorado.

Estas palabras surgían en la pantalla de un computador desde las casas de los niños en diferentes puntos de Caracas, donde estábamos en cuarentena por el coronavirus.

Convencidas de que, en momentos difíciles, leer reconstruye el mundo interior de las personas y que cada relato crea un universo que restablece el orden en el caos, Maité Dautant y yo, recién llegadas de vivir en Bogotá, ideamos un plan un tanto bohemio: recorrer espacios públicos y comunidades populares de Caracas en un Volkswagen lleno de libros.

Iniciamos la biblioteca móvil “Cuentos del Escarabajo” en 2016, justo cuando la crisis política, económica y social de Venezuela alcanzaba su momento más álgido. Con una cuidadosa selección de libros para niños y jóvenes, transportados en un clásico Volkswagen Escarabajo, brindamos servicio en zonas específicas de la capital durante cuatro años ininterrumpidos. Sin embargo, durante la pandemia de Covid-19, las restricciones de circulación impuestas por la emergencia sanitaria hicieron que contar cuentos a través de una aplicación de videoconferencia se convirtiera en nuestra única opción. Esta nueva tarea consistía en ofrecer algo entretenido y, al mismo tiempo, un refugio. Después de todo, si la escuela podía llevarse a cabo en casa, la magia de los cuentos también tenía cabida allí.

“Te apagan si no les gusta”, nos advirtió Martín Murillo, quien hace más de una década presta libros en su Carreta Literaria de Cartagena a los lectores que encuentra en las plazas y parques de la ciudad amurallada de la costa caribeña colombiana. El miedo a competir con la televisión y los videojuegos se disipó rápidamente al descubrir que, con propuestas sencillas y tradicionales, era posible mantener la calidez y lograr una conexión emocional con los niños. Sorprendentemente, en este medio virtual, pasamos de ser el centro de atención a integrarnos en un panal que compartía adivinanzas, cuentos y canciones.

Poco a poco, pudimos retomar las visitas a nuestras comunidades y también a unas nuevas, gracias a alianzas con distintos colaboradores que se sumaron para entregar belleza, afecto, apoyo y herramientas de bienestar. La recompensa de toda esta experiencia ha sido la satisfacción de haber impactado la vida de los niños expandiendo sus horizontes. Sabemos que sus mentes guardarán algunas de las historias que contamos, los juegos que jugamos y las risas que nos unieron.

Por fortuna, en estos años tan devastadores, hemos presenciado cambios significativos en las comunidades y sus familias, lo que demuestra que el futuro de Venezuela se está rediseñando de manera positiva con una mayor participación ciudadana y una menor dependencia del Estado. A medida que más organizaciones de la sociedad civil se suman a proyectos de servicio comunitario, comprometidas con generar un impacto positivo, el poder de la lectura, la educación y el arte se expande, abriendo así puertas a un porvenir más brillante y esperanzador.

A pesar de los desafíos y las dificultades, parece que mi regreso a Venezuela ha valido la pena.

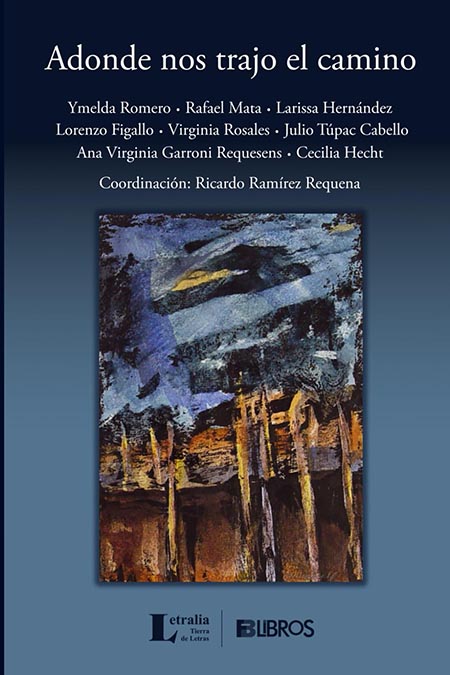

Del libro Adonde nos trajo el camino (Letralia, Tierra de letras/FBLibros, 2025)