Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

Finalmente sonó el cerrojo de la antigua reja de hierro forjado que bordeaba el palacio. Siempre tardaban en abrir aquella puerta cuyos motivos florales hipnotizaban las miradas, sus lujosos detalles demostraban la experiencia del herrero y su dedicación a esa obra. Las flores y plantas de metal cubrían el portón hasta desbordarlo y adentrarse, cual hiedra, por los rincones de las barandas periféricas. Esa verja era lo más pomposo de la mansión. Se sabía que quien la había forjado se llamaba Matías Martínez.

Cuando el hombre de verde giró la llave y abrió el postigo, Mateo, con su calma característica, reinició el camino a la casona. Era natural verlo deslizarse con un compás altibajo; se cuidaba de tomar con la mano derecha su maletín de trabajo para así disimular su cojera.

El accidente ocurrió en su niñez, cuando un día se encontraba jugando en el parque con unos vecinos de las casas aledañas, y Mateíto —como le decían todos— decidió treparse a la copa de un árbol para coger un par de mangos y así merendar con sus amigos: la dulzura de los hilos de la fruta lo deleitaba cual la miel al oso. Ya encaramado en las ramas y dominando la situación desde la altura, advirtió que se acercaban a gran velocidad dos patrullas de los verdes. Inmediatamente, salieron de sus casas, despavoridas, las madres a recoger a sus pequeños, entre ellas la suya. Él la vio desesperada gritar su nombre mientras volteaba a todos los lados. La angustia en ella, al no ubicar a su hijo, la hizo romper en llanto y casi bramar con mayor desazón. La mujer corría levantándose el delantal y la falda para evitar pisarlos y caer. El grito lanzado al aire fue escuchado por el padre de Mateo, quien salió desconcertado de su casa para incorporarse a la búsqueda del jovencito, quien por su parte intentaba en vano comunicarse desde el tronco del mango: «¡Aquí estoy mamá! ¡Papá!». Mientras batía sus brazos de un lado al otro para hacerse notar, la frondosidad del árbol en el que se había trepado impedía que lo vieran.

Las madres recogieron a sus hijos, y los adultos que se encontraban por ahí buscaron refugio en cualquier local o casa cercana. Puertas y ventanas cerradas aludían al mutismo de este pueblo fantasma, a lo espeso de su adormecimiento. Afuera apenas quedaron Mateo y sus padres.

El frenazo de las patrullas chirrió en todo el pueblo, y el eco de los gritos del sargento al mando retumbó en los oídos de los escondidos. Se apearon tres verdes —como apodaban a los militares— de cada patrulla, muy jóvenes los seis, e inmediatamente se colocaron en fila para oír las órdenes de su superior. El sargento vociferó cortas frases y los púberes se perdieron entre las desoladas calles. Lo único que descoordinaba el ritmo de las botas era el maullido profundo y lejano de una gata paridora.

Por fin Mateo logró que su madre lo distinguiera; ella, exhausta, corrió hacia el pie del árbol para esperarlo mientras su esposo, un poco más atrás, se aproximaba. El niño, nervioso, reinició el descenso, pero el apuro por reencontrarse con su familia no le permitía escoger con lógica las ramas más robustas. Intercalaba la mirada entre sus pies y sus manos sobre cada rama, con la imagen de su madre abajo, atrayéndolo con sus labios y ojos llorosos, en tanto su padre se acercaba. Respiraba entrecortado, le sudaban la frente y los dedos.

Uno de los verdes, al observar el movimiento del papá de Mateo, se incorporó a la carrera hacia el parque, dando la voz de alto. Muy rápido el niño alcanzó a ver el momento en que su padre se detuvo para hablar con el verde y, desde las ramas, observó impresionado cómo este, enardecido, le gritaba a su progenitor palabras que no llegaba a entender. Era obvio que él trataba de explicarle algo al militar mientras que el hombre lo obligaba a darse la vuelta apuntándolo con su fusil.

Las lágrimas de sudor y llanto comenzaron a mezclarse en el rostro del muchacho, al tiempo que le indicaba con desespero a su madre que los verdes tenían a su papá. Ella, casi abrazada al tronco, lo halaba con sus manos como si de ese modo fuera a lograr hundirlo para acercar a su hijo, a quien exhortaba a que bajara rápido pero con cuidado. De pronto, una rama cedió, partiéndose en dos, y Mateo cayó al vacío. El golpe pudo ser fatal, de no haber sido por la mujer que alcanzó a atajarlo parcialmente y frenar en gran parte el porrazo. El impacto le produjo una fractura tibial en su pierna derecha. Lo último que vieron los ojos de Mateo de ese instante, antes de desmayarse, fueron los mangos magullados que a su lado seguían adheridos a la rama rota.

La angustia de la madre captó toda la atención de su esposo, quien olvidó su situación y se echó a correr para auxiliar a su hijo. Al llegar al sitio, el hombre cargó entre sus brazos al chiquillo y le exigió al verde que lo llevara al hospital. La actitud del milico demostró su inexperiencia ante situaciones de decisión inmediata, permitiendo recibir órdenes de los padres angustiados.

Al llegar a las patrullas, el sargento no permitió llevar a Mateo a la casa de salud más cercana, más bien, reprimió al verde por su docilidad ante los civiles.

Al final de su incursión al único que los patrulleros se llevaron arrestado fue a un mendigo al que encontraron durante las pesquisas orinando sobre un cartel que tenía la imagen del gobernador; se trataba de Claudio Garmendia, un hombre ya entrado en los cuarenta años de edad, con olor apestoso e inmerso en la suciedad. Claudio era ingeniero de profesión, pero las duras circunstancia de la vida en ese país lo obligaron a colgar su título para dedicarse al transporte privado de personas y documentos para así poder sustentarse así mismo y a su familia, finalmente, la cruda inflación y el cada vez menor valor del dinero impidió que pudiera continuar con los pagos de la hipoteca de su vivienda, la cual, tuvo que entregarla al banco. Su esposa e hijos se mudaron a la casa de su suegra mientras él se dedicaba a hacer viajes de personas y envíos de mercancía por todo el país, hasta el día en que mientras se encontraba realizando una encomienda a uno de sus clientes regulares un tribunal lo interceptó y embargó su vehículo. Aquél era el único bien que le quedaba y su sustento de vida. Cayó en una depresión tan severa que perdió el juicio y comenzó a deambular por su patria, yendo de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, hasta caer en la indigencia. Su esposa e hijos nunca supieron más de él, a pesar de buscarlo afanosamente hasta “por debajo de las piedras” –como decía su esposa entre sollozos cuando hablaba sobre su marido. Al final, lo dieron por preso, para así mantener una esperanza sobre su paradero.

—Suerte que tenemos Gabriel, si no hubiese sido por Claudio te hubieran llevado preso por desacato a la voz de «alto». ¿No entiendes que los verdes no razonan? ¿Qué pretendías lograr hablándoles? ¿Querías que te dispararan? —decía Clara a su marido mientras terminaba de arreglar unos vendajes en la pierna de Mateo, quien sudaba, adolorido, en su cama.

—Sí, Clara, tienes razón pero yo te perseguía sin saber qué pasaba. Estaba angustiado.

Sonaron tres golpes de nudillos en la puerta cortando en seco la conversación. La casa enmudeció. Después de que Gabriel cerrara de nuevo la cortina de la ventana, susurró a su esposa, con un gritico ahogado:

—Es Ernesto, ya llegó.

Abrió la puerta, al tiempo que daba la bienvenida y guiaba al médico, con apuro, hasta el cuarto de Mateo.

El galeno vio la pierna del chico y explicó a los padres que la tibia se encontraba seriamente golpeada, sin duda alguna había fractura; que lo ideal era que el niño fuese atendido en un hospital o en su defecto en una casa de salud. Sí, era «lo ideal» pero el toque de queda lo impedía, así que el doctor hizo lo que pudo con las medicinas e instrumentos que tenía. Mateo mejoró, aunque desde entonces le quedó la secuela de la cojera por aquellos mangos.

Eran tiempos difíciles.

De la primera edición (Editorial Lector Cómplice, 2016)

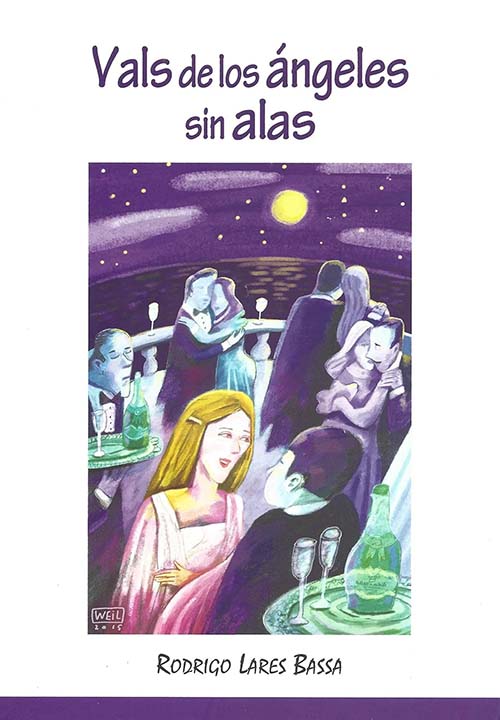

Un comentario en "Vals de los ángeles sin alas"