Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

Hoy se cumple un mes de lo que me pasó con el bebé jaguar. Fue algo tan increíble que nadie me cree cuando lo cuento.

Pero como yo sé que sí pasó, quiero escribirlo para que nunca se me olvide. Me he dado cuenta de que cuando uno es grande se olvida que fue niño y yo no quiero que eso me pase.

Hace un mes, fui con Abuelo a una casa que compró en las montañas de Yaracuy. Yaracuy es un estado de Venezuela y Abuelo no es mi abuelo, sino que la gente lo llama así por su cabello, que es completamente blanco.

Abuelo se llama Augusto y vivo con él desde que me fugué del orfanato, hace seis años. Hacía pocos meses que Abuelo se había quedado viudo y estaba más solo que yo. Para todas partes llevaba una foto de Adelaida, su esposa.

–Viajamos mucho –me contó una vez–, y todavía no me acostumbro a andar por el mundo sin ella.

No sé quiénes fueron mi mamá o mi papá. Lo pregunté muchas veces en el orfanato y nadie supo qué contestarme. Sólo sabían que la policía me había hallado, envuelto en trapos, en una casa abandonada.

Los vecinos la llamaron porque tenían varias horas oyendo el llanto de un bebé. Un bebé como el jaguar del que quiero hablar. Aunque, claro, él no lloraba sino que daba un gritico que tenía de maullido y de graznido a la vez.

Desde entonces hasta que me fugué, viví como si mi nacimiento hubiera sido un delito, en algo peor que una cárcel: un orfanato. No sé cómo hacen lugares así, donde todo el mundo se porta como dicen que lo hacen las fieras.

Como yo era pequeño –no sólo de edad, sino de tamaño–, los más grandes me pegaban, me quitaban la comida o cualquier cosa que yo tuviera.

El peor era Jonathan, un muchacho de 14 años, especialista en robarnos a los pequeños. Nunca se metía con los de su edad, ni con las personas mayores, sólo con los de menor tamaño o los más débiles.

Cada vez que recibía algo –en Navidad o el Día del Niño, la alcaldía o la gobernación nos regalaban juguetes, dulces o helados–, yo sabía que, al rato, Jonathan me lo iba a quitar.

Delante de los vigilantes o de los adultos, Jonathan era un santo. Fingía ayudarnos a los pequeños y, cuando no lo veían, nos quitaba las cosas, nos golpeaba y hasta abusaba de nosotros.

Un día apareció un gatico en el patio. Jonathan me vio haciéndole cariño. Sigilosamente, fue hasta donde yo estaba y me lo quitó de las manos. Nunca he podido olvidar el sonido del cuerpo del gatico al golpear contra la pared. Tampoco la risa de Jonathan, ni su mirada de humano salvaje. En sus ojos había ese fuego negro que convierte a la mirada en un cuchillo que no corta la piel pero sí el alma.

Una noche lo oí decirle a otro muchacho que, desde que había crecido, nadie lo tomaba en cuenta y que, por eso, él odiaba a todo el mundo.

Pero Jonathan no era el único que nos hacía daño.

Había vigilantes iguales o peores que él. Arsenio y Jairo habían crecido en el orfanato y les gustaba golpear a los demás. Por cualquier cosa te castigaban en el calabozo o te pegaban hasta dejarte sin voz para gritar. Se contaba que, hacía años, habían matado a golpes a un niño llamado Ricardo. Hasta Jonathan les tenía miedo.

Para pegar, usaban varias cosas: una vara larga que no parecía pegar duro pero que, cuando recibías el segundo o tercer varazo, te hacía doler todo el cuerpo. También tenían unos bates de madera que, cuando se quebraban sobre uno, había que pagarlos con trabajos como limpiar los baños o las escaleras, durante varias semanas o meses.

No sé por qué me acuerdo de esto. Quisiera olvidarlo y hacer que mi memoria empezara desde que vivo con Abuelo. A veces, cuando de noche cierro los ojos, temo que, al abrirlos, esté de nuevo en ese horrible lugar. No hay nada que me dé más miedo que volver allí. Nada, ya lo comprobé: ni siquiera estar frente a frente con un jaguar.

Un domingo, aprovechando que unos artistas de televisión habían ido a regalarnos juguetes, me escapé. Anduve por ahí, no sé cuántos días, pero fue más de una semana. Pasé más hambre que en el orfanato, pero no me importó.

Dormía en casas o negocios abandonados. También pasé una noche bajo un puente, pero el mal olor del río Guaire no me dejó dormir. En todos esos lugares había otros niños y también niñas y adultos. La mayoría vivía de pedir o robar. Algunos recogían latas o botellas y las vendían.

Yo nunca me atreví a robar. No por pena, sino por miedo. Sabía que, si me agarraba la policía, seguro me devolvían al orfanato o, peor, me mandaban a un retén de menores.

Tampoco me gustaba pedir, ni siquiera comida. Lo hice dos veces y sólo una me dieron. Prefería comer cosas sacadas de la basura, que oír que me dijeran que no.

Una mañana, pasé por una plaza y vi por primera vez a Abuelo. Se estaba comiendo un sándwich. Vi cuando lo sacó de una bolsa y cuando lo desenvolvió. Él dice que, como escuchó gruñir mi estómago, se volvió hacia donde yo estaba y me invitó a comer con él.

Al principio, no me acerqué porque ya varias personas –especialmente, viejos como él–, me habían querido atraer y yo sabía lo que buscaban. Pero lo miré a los ojos y supe que él no era de esos. Por eso acepté la mitad del sándwich que me ofrecía.

Estuvimos en silencio un rato y, después, nos pusimos a hablar. Como me dio confianza, me fui con él a su casa y allí sigo hasta hoy.

–Ya que no tuve hijos, ahora tengo un nieto –le dijo por esos días a Anita, una señora mayor, vecina y amiga suya, que no aceptaba que la llamara Señora Ana.

–¡Eso de señora es para la gente que envejece por dentro y por fuera –decía ella–. Yo nada más soy vieja por fuera.

Anita también fue muy buena conmigo. Lástima que muriera el año pasado.

Días después de mi llegada donde Abuelo, alguien llamó a la policía y dijo que él tenía en su casa a un niño que no era familia suya. Anita se enteró y le avisó a Abuelo. Además, llamó a Olga, una hermana suya que vive en Valencia, en el estado Carabobo, y allá fui a dar. Olga me cuidó casi dos meses, hasta que todo se calmó en Caracas.

Abuelo me preguntó después por qué no me quedé con ella y se asombró al saber que lo que me desagradaba de Olga era que hablaba mucho.

–¡Parecía un radio! –dije y Abuelo se echó a reír.

Pero Olga también era muy besucona. A cada rato me agarraba los cachetes y me los llenaba de besos. Y eso a mí no me gustaba. Un día se lo dije y contestó que, si yo vivía en su casa, tenía que dejarme besar por ella.

–Si hubiera sido una muchacha –dije para molestar, no porque lo sintiera–, estaba bien, pero, ¿una vieja?

–Yo también soy viejo y, algún día, tú también lo serás –contestó Abuelo, enojado–. ¿Tienes algo contra los viejos?

Aunque fue lo que dije, no rechacé a Olga por vieja, sino por fastidiosa. En esos días, aunque nada más tenía seis años, ya sabía que no se debe rechazar ni discriminar a nadie. Ninguna de las personas que conocía me lo había dicho, pero yo ya lo sabía.

Hay cosas más importantes en la vida que el color de la piel, la edad o si uno es rico o es pobre. Cuando uno no ha tenido nada, descubre que lo único que vale la pena es que alguien lo quiera. No de una manera desagradable y autoritaria como Olga, sino con ese cariño que sale de las personas como el aire que botan los pulmones. Ese alguien puede ser una mamá, un papá, un abuelo o cualquier persona que te conozca.

Si tienes quien te quiera, lo tienes todo, yo lo sé.

A mí mismo, en el orfanato y luego en la escuela, me han discriminado porque no sé quién fue mi papá. También porque no tengo la piel clara, sino algo oscura. Hay quienes me dicen “El Negro” y quienes me llaman “El Indio”. Y resulta que no soy negro, ni indio, ni blanco, sino una mezcla de los tres, como todos aquí, en Venezuela.

–¡Aquí está El Hijo de Nadie! –me dijo Lupe, una compañera de clases, burlándose, cuando tenía pocos días en la escuela. El nombre lo tomó de una telenovela que estaba de moda por esos días.

Giovanni, un amigo suyo, intervino y dijo, para meterse con Abuelo:

–¡Él no es el hijo, sino El Nieto de Nadie!

Ese día recibí mi primer y único castigo en el colegio y fue porque le rompí la boca al idiota ese.

Cuando llegué a casa, con una citación para él, Abuelo me dejó explicarle por qué había hecho lo que hice. Me pidió que no volviera a hacerlo y eso no me gustó. Después de todo, le pegué a Giovanni por la rabia que me dio que se burlara de él.

Pero sí me gustó cuando, al día siguiente, al enterarse que la maestra sólo lo había citado a él y no a los padres de los otros niños, le dijo que ella había castigado la lealtad y había dejado impune el irrespeto.

Con Abuelo he aprendido muchas cosas. La que más me gusta es escribir, porque puedo decir todo lo que pienso y lo que siento, sin que nadie –ni siquiera él mismo–, me diga lo que tengo que hacer y lo que no.

Hace mes y medio, Abuelo compró una casa en una montaña del estado Yaracuy. A él no le gusta la ciudad. Dice que la vida en Caracas es igual a estar siempre en una pista de autos de competencia: corre para aquí y corre para allá.

–La vida no es nada más andar a la carrera –agrega–, sino también caminar y detenerse: vivir corriendo no es sano. Por eso, quiero pasar mis últimos años en un lugar donde sea yo el que decida a qué velocidad va mi vida.

Después de un montón de años, recibió un dinero que había metido en un banco para invertirlo, en algo que no recuerdo si se llama fideocomiso o fideicomiso.

La casa no es nada del otro mundo, sino varias paredes con un techo que alguien levantó, en mitad de un monte bastante tupido. Tanto que uno no la ve hasta que está a pocos metros de ella.

Sólo se le llega con carros de doble tracción, como el que tiene Abuelo. Allí se escucha el silencio más ruidoso del mundo: grillos, pájaros, el viento. Todo suena como si quisiera dejar una huella de su paso.

Por las noches, cuando se prende la planta eléctrica, los insectos hacen cola para entrar por las ventanas.

Dos semanas después de comprada, pudimos quedarnos por primera vez en ella. Fuimos por un mes, aprovechando mis vacaciones del colegio.

Abuelo no había podido ir antes porque tenía que entregar un trabajo de corrección que era urgente. He olvidado decir que él trabaja para una editorial, corrigiendo los libros antes de que se publiquen.

Por esos días hacía tanto calor, incluso en las noches, que una tarde, poco antes de oscurecer, Abuelo me propuso dormir fuera de casa. Para que no nos masacraran los zancudos, sacó de un armario una tienda y dos colchones de campaña.

Al final, la tienda nada más la usé yo. Eso de dormir en el suelo molestó mucho la espalda de Abuelo y le hizo volver a la casa la misma primera noche.

No le pareció bien que me quedara solo, pero después me dijo que si dormí en las calles de Caracas a los seis años, no creía que ahora, a los doce, me pasara nada por dormir en la naturaleza.

Debo decir que se equivocó. Esa noche fue que pasó lo del bebé jaguar. Bueno, esa noche no: por la mañana del día siguiente.

Ese día desperté, recién salido el sol. Abrí los ojos y, de inmediato, sentí que pegado a mis costillas había algo calentito y peludito.

Me asusté, creyendo que era una araña –le tengo mucho miedo a las arañas–, pero descubrí que era algo parecido a un gato. En realidad, era un tigre bebé, un jaguarcito.

Pasé unos minutos acariciándolo hasta que, a la derecha de la tienda, escuché algo que sonó como un trueno, aunque no venía del cielo.

No tuve miedo porque no se me ocurrió que era la mamá jaguar buscando a su cachorro pero, después del tercero de esos truenos, me di cuenta de lo que pasaba.

Como los rugidos sonaban cada vez más cerca, se me ocurrió lo que nunca se me debió ocurrir: salir de la tienda con el bebé jaguar en brazos. Apenas lo hice, me di cuenta de que estaba metiendo la pata.

Para ese momento, Mauricio –desde que empecé a acariciarlo, pensé que ese era su nombre–, repetía el sonido del que hablé antes, entre maullido y graznido, y se mostraba inquieto. Tan inquieto que me enterró las uñas de su garra derecha en el brazo.

–¡Auch! –me quejé, pero supe que no lo había hecho por maldad.

De repente, vi moverse unos arbustos a unos treinta o cuarenta metros a la derecha de donde estábamos.

Lo primero que pensé fue que Abuelo venía por allí, pero un rugido más suave o menos fuerte que los anteriores me convenció de que no era así.

Como era un lugar con hierba más o menos alta, me quedé viéndolo. Y me encontré, precisamente, con unos ojos que también despedían chispas. Había odio en ellos, pero no como en los de Jonathan, cuando mató al gatico. No hay un odio mayor que el que podemos llegar a sentir los humanos.

Creo que por eso no tuve miedo. No lo sentí entonces ni lo sentí después, cuando la jaguar empezó a avanzar lentamente hacia mí.

Mientras ella caminaba en dirección a donde yo estaba con Mauricio, no apartaba su mirada de la mía, ni yo de la de ella.

El bebé soltó otro maullido ronco y comprendí que debía ponerlo en el suelo. Mamá jaguar no rugió esta vez. Contestó el maullido con algo que más bien parecía un gruñido cariñoso.

Como Mauricio salió a su encuentro, la jaguar se detuvo. Ambos siguieron maullando y gruñendo hasta que se encontraron. En cierto momento, los dos ronronearon profundo, como gatos gigantes.

Luego Mauricio pasó por debajo de su mamá y saltó para agarrarle la cola. Sin dejar de mirarme, mamá jaguar movió la cola para que Mauricio tratara de tomarla de nuevo.

Yo seguía como paralizado pero en ningún momento aparté mis ojos de los de la jaguar.

Al fin, Mauricio echó a correr hacia los arbustos y su mamá se volvió a verlo.

Por último, miró otra vez en mi dirección y gruñó de nuevo.

Entonces, dio la vuelta y se fue tras su cachorro.

Antes de desaparecer de mi vista, se detuvo y lanzó varios rugidos suaves. No conozco el idioma de los jaguares pero estoy seguro de que, de alguna manera, esos últimos rugidos querían decir gracias por cuidar a mi bebé o algo así.

Minutos después de haberse ido los jaguares, llegó Abuelo.

–¡Vámonos, que hay tigres cerca!

–Ya lo sé –le dije y le conté lo que había sucedido.

No dijo que no me creía, pero me miró con cara de incrédulo.

Le hablé del bebé y le dije que lo había llamado Mauricio. También de la mirada de su mamá y de su agradecimiento por cuidar de su hijo.

Abuelo no me creyó mucho pero me dijo que si se producía un nuevo encuentro con los tigres –así los llamó–, nos iríamos y él vendería la casa.

Pero no volvieron y, hasta que regresamos, eché de menos a Mauricio. A su pelaje suave y tibio. Incluso extraño los ojos de la jaguar.

Ha pasado un mes desde entonces y ahora, ya en Caracas, le conté lo sucedido a varios amigos del colegio, pero ninguno me creyó. Dicen que no existe una fiera que no mate a quien se meta con sus cachorros.

Ahora, entre ellos, tengo fama de mentiroso y, diga lo que diga o cuente lo que cuente, nadie lo traga.

Pero, bueno, qué importa: yo sé lo que he vivido y eso sí es verdad que nadie me lo puede quitar.

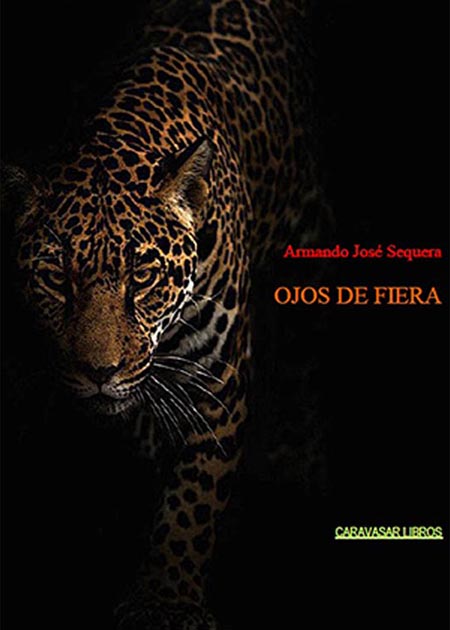

Del libro Ojos de fiera (Caravasar Libros, 2017)