Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

El ritmo del mar en la oscuridad desampara a Irma Melecia, cuyo rostro aceitado de luces se desarmoniza empavorecido cuando describe los enormes aletazos, las planchas de zinc hundiéndose con el ventarrón del aleteo y rechinando bajo unas garras.

Él se imagina hundiéndose en el océano, algas flotando, babas desconocidas, un pez que de improviso es partido en dos por un mordisco.

En esta vida no, señor ¡qué va! de este lado del mundo nunca se ha visto un pájaro de ese tamaño, que hieda tanto a perro muerto, a llaga de pierna vieja.

Ella explica que, mientras pensaba eso que acaba de decir, se pinchó un dedo al meter la mano en la caja donde tenía el hilo y los bordadores. Aquella noche sacó la tijera y la abrió encima de la cama porque las brujas se alejan de ese modo. Le cuesta sobreponerse a tanto atrevimiento y se muerde los labios brevemente; tiemblan sus senos en el universo de vibraciones nocturnas: ramas, persianas de mimbre, una lejana línea de espuma. Él no se da cuenta de que Irma Melecia se siente avergonzada al pronunciar la palabra “cama”.

—¿Y cómo supiste que era una bruja? —pregunta Remigio fumando indolente y sin asombro, lamentando ahora tanta soledad; apenas un aparato de radio captando las noticias de Trinidad. A veces la linterna amarillenta de un bote pesquero.

—Porque dije lo que se debe decir: “Ven mañana por sal” y al día siguiente amaneció tocando la puerta la señora Costanza. Cuando uno dice “ven mañana por sal”, las brujas voladoras se ven obligadas a visitar la casa y a pedir sal. ¿Usted se acuerda de Costanza? vivía a dos casas de la escuela. Cuando ibamos a la escuela usted me asustaba tirándome las ranas que encontraba en los plátanos. Usted me jalaba los cabellos.

—La señora Costanza ¿te pidió sal?

—Sí, vino con los ojos cansados y la boca seca.

Remigio entiende y no se atreve a opinar. Por eso hablaban tan mal a espaldas de Costanza y la evadían en las fiestas del pueblo. Él cree que la gente inventó lo de las brujas voladoras para que nadie reclamara cuando le pegasen a una mujer. Para enfrentar a una bruja era necesario tener un palo de piñón ensalmado. Asustada, la bruja se transformaba en pavo, en cabra o en cochino. Acorralaban al animal y no dejaban de golpearlo hasta que moría.

En alguna casa, cercana o lejana, aparecía una mujer adolorida, agonizando.

También era posible matar a las brujas usando cartuchos de plomo y sal en las escopetas.

Irma Melecia jura que una noche vio un pájaro grandísimo encima de un algarrobo y su abuelo le disparó un tiro de sal. Buscaron el pájaro en el monte y no apareció, pero al otro día les contaron que en el pueblo vecino se estaba muriendo, pegada a las colchas, una extraña anciana.

—Para que lo sepa: era muy rara porque se le había caído toda la piel. Antes de salir a volar, las brujas se quitan el cuero y lo dejan escondido debajo de un tronco o de cualquier escondite que sea de madera. Usted ya estudiaba en Caracas el año en que mi abuelo disparó la sal. Casi no venía por aquí. Su mamá sí conoció la historia. Una vez le mandó a usted unas conservas de coco y piña que hicimos las dos ¿no recuerda esas conservas? ¡Ay, tan sabrosas! con una pizca de clavos de olor, el coco rallado, la pulpa de piña. Yo le preguntaba a cada rato a su mamá ¿usted cree que a él le van a gustar las conservas ahora que está en la universidad? y ella me regañaba.

Remigio escucha y trata de conectarse con el golpe de las olas, pensando en los barcos de la literatura, en las naos, en las carabelas, en los galeones de los piratas, en los remos movidos al son de latigazos. La universidad de pulcras avenidas engramadas llena su cabeza y engaña a sus ojos que miran hacia adentro y siguen el revoloteo de una falda transparente. Es Anaisa dirigiéndose a la Facultad de Derecho; el viento sopla pegando la tela casi líquida a las libérrimas nalgas.

Estará aprovechando el tiempo el profesor Juan Torberena, quien acosa silenciosamente a Anaisa, mirándola por encima de los lentes, escudriñándola, haciendo que lee o desarrollando teorías y alardeando con su erudición. Quiere pensar en otra cosa y la estación de radio ha caído en una hora de música romántica.

—¿Cómo está la señora Costanza? —pregunta hacia la oscuridad donde Irma Melecia sirve ahora dos tazas de té de malojillo.

—Hace unos cinco meses fuimos su mamá y yo de visita al hospital porque habían operado a su tía Carmuncha, y vimos a Isolina ¿se acuerda? la hija de la señora Costanza.

Irma Melecia finge que es la madre de él, hace un gesto suave y coloca las manos como si rezara. Su madre saludó a Isolina y le preguntó por la salud de Costanza. Irma Melecia arruga el entrecejo imitando a Isolina y su voz se adelgaza un poco para responder “mamá está sufriendo mucho, ya sabe, señora: con ese sufrimiento de la gente que tiene que pagar todo el mal que ha hecho” y entonces Irma Melecia lo mira con ternura fugaz haciendo de madre: ¿cómo vas a decir eso de Costanza? Isolina se yergue desafiante y replica “usted sabe muy bien que mi mamá es una bruja voladora que ha causado bastante daño”.

—Isolina ¿fue capaz de hablar así de su madre? —pregunta con desagrado.

Isolina era tan tímida y callada. En el comedor escolar él le quitaba la gelatina.

—Sí, señor: nos contó que Costanza fumaba tabacos y fabricaba filtros para que la gente se enamorara a juro o se odiara, y podía matar por encargo, desde lejos, enviando culebras venenosas. Isolina dijo: “¿ustedes no tienen en su memoria aquello que mamá hacía siempre?” y pasamos un rato adivinando y no se nos venía nada a la mente porque no era un recuerdo. Entonces nos aclaró todo: la señora Costanza era quien bañaba a los niños que se morían. Les ponía las alas de papel a los angelitos y les pintaba la cara, de lo más lindo ¿se acuerda? ¿se acuerda del primer hijo de su hermana Candelaria, que nació muerto y ella le puso los palillos entre un párpado y otro para abrirle los ojos? bueno: la señora Costanza se llevaba para su casa el agua con que había bañado a los muchachitos muertos.

El mar pega en las piedras cortantes, que durante el día son propiedad de los pelícanos y él se imagina que los cangrejos se aferran a pequeñas oquedades mientras vienen y van los faralos de espuma.

—¿Por qué se llevaba el agua para su casa? —interroga a punto de meterse otra vez en los pasillos de la universidad. Irma Melecia se soba las piernas. Suspira.

—La señora Costanza decía que el agua de angelitos atraía dinero y por eso hacía sus empanadas y sus helados de vainilla roja con esas aguas. ¿Se acuerda que comíamos siempre esos heladitos y esas empanadas? A usted le gustaba mucho echarle los heladitos a la avena.

Irma Melecia está congestionada. Él conoce a las mujeres. Intuye las ganas de llorar. Sabe que hablar de esas cosas le trae imágenes cariñosas del pasado, de la madre de él, de quien fue compañera inseparable, especie de enfermera y de hija adoptiva hasta hace unos días, cuando amaneció dormida con los ojos abiertos. Irma Melecia ha carecido de tacto para contarle algo tan tremebundo, que le enturbia aún más la infancia. Casi no le queda pureza al pasado. Aquellos helados de vainilla roja formaban parte de su mitología. Hablaba de ellos con sus amigos, los ponía como ejemplo del sabor perdido.

Pregunta mirando hacia la palpitación infinita del océano, queriendo extinguir el llanto de Irma Melecia, y ella se acaricia las piernas, como apaciguándolas, como tranquilizándolas. Igual que se le pasa la mano al caballo por el cuello o por el lomo. Irma Melecia solloza, con la cara tan baja que sus cabellos caen hasta desaparecer en la penumbra.

—¿Qué dijo mamá cuando Isolina le habló de los helados y las empanadas?

—La regañó. Eso no se dice, cállate la boca, Isolina. Y la aconsejó. Su mamá era tan bondadosa. Se preocupaba mucho por la gente. Ella me curó el asma con miel y repollo. Una vez me picó un alacrán y no se me hinchó el pie porque ella rezó una oración. Era muy sabia ¿entiende?, pero los filtros de amor que hacía para que el papá de usted regresara nunca sirvieron. Jamás. ¿Puede creerlo?

A él le parece que Irma Melecia anda mal de la cabeza y trata de no darle ninguna importancia a las mentiras que ha dicho. Es una solterona. Eso es. La escudriña y constata que llora por novelería, como cualquier mujer. Quiere irse a acostar inmediatamente pero el té de malojillo le ha generado más calor del que tenía. La falda se hunde y deja al descubierto las piernas de Irma Melecia. La radio sigue transmitiendo canciones dulzonas y todo le parece una pesadilla: la playa sin luminosidad, el pasado pudriéndose y ahora esa mujer gimiendo y murmurando con la cabeza entre las rodillas:

—Usted no sabe lo que es sufrir, porque es doctor.

Y las palmeras baten sus alas enormes sin poder volar.

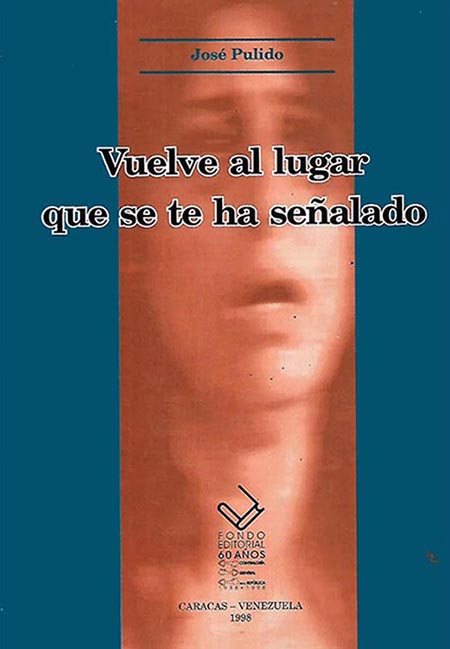

Del libro Vuelve al lugar que se te ha señalado (Fondo Editorial Contraloria General de la República, 1998)