Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

El cielo sangraba torrentes de agua aquella tarde infausta cuando un amigo de mi madre llamado Héctor Sanabria vino a verla para ofrecerle la posibilidad de una concesión petrolera. Corría el año 1921. Seis meses antes, en agosto, me había bajado la primera regla, instalando en mi mentalidad aún infantil la consciencia de mi cuerpo. Para el día de la visita, ya estaba acostumbrada al desasosiego que acompaña el avance hacia la madurez de una mujer, en mi caso agudizado por las ideas artificiosas impuestas por la crianza conservadora de mi familia. La humedad lluviosa de esa tarde impregnaba mi espíritu con un nuevo temor, opresivo aunque difuso y sin causa aparente. Era como si intuyera, sin saberlo, que algo grave estaba a punto de ocurrir. Y la causa sería ese señor, quien además de amigo de mi madre era un hombre y que traía noticias del mundo exterior al hogar recogido donde estábamos ella, la criada y yo. Al final de su visita, lo familiar se habría convertido de forma irremediable en algo siniestro.

En el país vivíamos al borde del hallazgo definitivo de una enorme mina de oro negro escondida en las entrañas de la tierra, esperando la irrupción de la modernidad, pero detenidos en los tiempos de la Colonia por la mano enguantada del general Juan Vicente Gómez. Todos querían hacer negocios con los permisos para la explotación de aquella fortuna. A diferencia de Estados Unidos, donde la gente era dueña de todas las capas de la tierra que compraba —quienes podían adquirir parcelas, por supuesto, que tampoco eran muchos—, nosotros lo éramos solo del suelo, el Estado lo era de su parte más subterránea. ¡Y cómo capitalizaba sus dominios el Gobierno! Habitábamos un país paupérrimo, incapacitado para asumir los gastos de la industria, que necesitaba multimillonarias inversiones iniciales, las cuales ni siquiera podían costear nuestros más ricos prohombres o grandes empresarios. Pero eso no prevenía a unos ni a otros de enriquecerse a costa de la nueva economía. El general Gómez y su gente repartían esos permisos entre sus leales, quienes, después de cobrar ingentes sumas de dinero, los traspasaban a las compañías extranjeras, mejor capacitadas para sacarles provecho. A costa de los yanquis se llenaba los bolsillos la burguesía emergente, que, leal al amo que le ponía la comida, se solidificaba alrededor del aparato de poder nacional, sin importar cuánta arbitrariedad o violencia se necesitara para mantener esa estructura. Mientras, el hambre, la enfermedad y el sufrimiento andaban campantes por nuestras calles, la mayoría aún de tierra.

El petróleo siempre me pareció una fuente sospechosa de energía. Dos años antes, en el Mercado de San Jacinto, un fascinador me mostró una botella gruesa de vidrio rellena con un líquido viscoso y negro. La movía de un lado para otro y, en su interior, una burbuja gruesa y lustrosa se arrastraba con trabajo. Quitó la tapa de corcho y me la acercó. Un tufo fósil me picó en los ojos. Era petróleo. El estiércol del diablo. El tema en la boca de todos. Con una arcada me aparté y por largo rato tuve ese menjurje maloliente metido dentro de la nariz. ¿Cómo podía esa pócima nauseabunda servir de energía al mundo? Los yanquis lo usaban para echar a andar sus automóviles, mover cada engranaje de sus máquinas y engrasar los pistones de sus guerras. En las fotos grises, movidas y borrosas que me mostraban los amigos de papá, yo veía las torres de metal penetrar la tierra, como enormes colmillos hincados en el suelo del país, sorbiendo su sangre negra y viscosa. Al lado de esas estructuras monumentales, el ganado, los árboles y las personas que las hacían funcionar se veían diminutos.

Como una tempestad en Caracas durante el mes de febrero, nada podía ser más extraño que la visita de un amigo de mi madre, y la curiosidad me llevó a colarme entre ellos tratando de no llamar la atención. Mi cometido no era difícil de lograr: a los catorce años, fuera del pelo rojo cortado a lo garçon, nada en mi aspecto resultaba llamativo. Ellos estaban sentados en la sala, el único cuarto donde podían resguardarse del ímpetu de la lluvia, por no tener acceso al patio alrededor del cual se extendía la casa chata y colonial de mi niñez. Era una habitación pequeña, conectada a la cocina y al comedor por dos puertas laterales. Estaba decorada con exceso de mobiliario para dar la impresión de que teníamos mucho dinero, así mi madre compensaba que viviéramos en el centro de Caracas y no en una de esas urbanizaciones en las afueras de la ciudad conquistadas por la gente rica. Le hubiera gustado una pequeña hacienda en la periferia bucólica para volver al escenario provinciano de su niñez perdida. Pero a papá no le parecía conveniente para su trabajo en las finanzas, o por lo menos esa era su excusa; en el fondo, él era una de esas personas para quienes la civilización se materializaba en hablar por teléfono y poseer un automóvil más grande que su casa. Cuando digo «exceso», la palabra debe tomarse de manera literal: en los escasos quince metros cuadrados de la sala se apretaban alrededor de una pequeña mesa para el té un sofá lleno de cojines, tres poltronas de amplios reposabrazos y, un poco más atrás de estas, cerca de la puerta de la cocina, una mecedora. Fue detrás de esta silla con respaldar de mimbre donde me escondí para escuchar la conversación entre Héctor y mi madre. No me cubría tan bien como una poltrona, pero si pasaba cualquier cosa podría esconderme rápido en la cocina, el dominio de la criada Teresa y único lugar además de mi cuarto donde me sentía protegida del humor intermitente de mi madre y de su afán de controlar a todas horas mi comportamiento. «Diana, no andes descalza; Diana, no señales con la boca; Diana, no llames a otros con sonidos guturales», me corregía; usaba mi nombre con tanta frecuencia que estaba segura de que un día iba a gastarlo.

«Diana: la visita trae basura de la calle y yo no quiero que te ensucies».

Fuera del padre Ramiro, su confesor, a ella no le gustaba que yo recibiera a la gente, por no exponerme a posibles influencias perniciosas. De ordinario, yo prefería obedecerla; pues, si no lo hacía y era descubierta, las consecuencias eran atroces. Sus castigos tendían a la exageración, como la vez que me dejó sin cenar porque me equivoqué con un recado o cuando me dio una bofetada por confundir el azúcar del café por la sal. Pero Héctor me llamaba la atención y merecía la pena la posibilidad del escarmiento. Desde que recibió la llamada telefónica anunciando esa visita, mi madre no hizo más que afanarse con el arreglo de la casa y de su persona. Se estrenó una blusa nueva para recibirlo, sacó su mejor vajilla para la merienda y le pidió a Teresa que trajera los limones más voluptuosos de su huerto para la limonada. Sin duda, aquello era un acontecimiento y llegué a preguntarme si mi madre no estuvo alguna vez enamoriscada de su «viejo amigo». La duda se convirtió en certeza cuando supe lo apuesto que era Héctor. Su tipo indiano de constitución robusta, piel cobriza y cabello lacio, no tenía nada de particular, pero el contraste de su apariencia con el temperamento sanguíneo revelado en la conversación fervorosa y la facilidad para recorrer una amplia gama de emociones lo convertía en un sujeto interesantísimo. Como la humedad lluviosa de esa tarde opaca, cada palabra de la vívida conversación de ese hombre impregnaba mi cuerpo poroso.

Las historias que contó sobre los suyos mostraron sus tragedias y mi interés por él aumentó cuando noté que donde debía existir un talante dramático reinaban el ánimo y la naturalidad. Pensándolo bien, esta conclusión podía ser el resultado de la confianza de su trato con mi madre, a quien nunca le conocí una amiga, y menos un amigo. Ella correspondía a la desenvoltura de Héctor con sonrisas, buscando cualquier excusa para ponerle una mano sobre el brazo o el hombro. No me quedaba claro si la visita era para ofrecer un negocio a mis padres o si el negocio era una excusa para contar a mi madre sus problemas. Porque Héctor necesitaba hablar: se le notaba por la urgencia con que cada palabra salía de su boca, desesperada por aprehender el mundo exterior. Interrumpido por los truenos y con el semblante brillándole entre relámpago y relámpago, él insistía sobre las cualidades de sus tierras con el objeto de hacerse pronto con dinero para sacar a su hermano del país. Sobreviviente de la cárcel La Rotunda, Adalberto era el único otro miembro de los Sanabria que quedaba vivo. Tres años antes, la peste se había llevado a sus padres, apenas meses después de que su hermana muriera, junto con su único sobrino, durante el parto. Héctor quería mudarse con su hermano a París, ciudad donde había vivido de forma intermitente en los últimos diez años. Desde 1919, Adalberto había estado preso en la prisión más temible del gomecismo bajo la acusación de conspirar contra el Gobierno para tumbarlo. Cuando volvió a casa, era un aparecido en el umbral de la puerta: estaba en los huesos e iba casi desnudo. Llevaba el cabello y la barba enmarañados, el pecho descubierto y los inmundos calzoncillos colgándole sobre las dos estacas pálidas que eran sus piernas. Cuando Héctor quiso abrazarlo, fue como intentar agarrar el aire. El reaparecido caminó hacia la sala con un balanceo torpe, llevando unos grilletes imaginarios entre los tobillos. Era un borracho tímido: mudo y quieto. Moviéndose por inercia. Más muerto que vivo. Nuestra sociedad estaba llena de beodos semejantes: intoxicados por el odio del gomecismo.

Le costó tres meses recuperar el habla. Cuando lo hizo, Héctor deseó que se hubiera quedado callado. La descripción del olor a orines rancios y a desinfectante barato era su único recuerdo agradable. Como le ocurrió al hermano que lo reproducía, el relato de Adalberto clavó en mi mente la imagen inquietante de hombres solitarios y sin carnes moviéndose parcos como almas en pena dentro de un claustro de cal entre el chirriar ensordecedor de los grillos que no podían quitarse jamás. La amenaza incesante del suplicio. El temor de que alguien dijera algo comprometedor por no quedarse callado o que algún carcelero la agarrara con él: de que lo golpeara con la culata de su máuser. De que lo obligaran a comer arroz crudo con agua caliente. De que lo colgaran de las bolas. Mientras Héctor hablaba, a mí me costaba conciliar la fachada de La Rotunda con lo que ocurría en su interior. La había visto mil veces; caminando una media hora hacia el sur de la ciudad desde casa, uno se encontraba con ese edificio cilíndrico, con ventanas abiertas como minúsculas hendiduras de garra sobre sus muros pintados de amarillo: una mezcla de cuartel militar y prisión en el ombligo de la ciudad, más parecido a una ermita demasiado grande que a un centro de torturas.

—Hay algo de ópera bufa en tanta inquina: la crueldad estúpida y la brutalidad no son más que infelices maneras de conservar un puesto —dijo, de repente, Héctor.

Su frase sorprendió a mi imaginación perdida en la opacidad del ambiente lluvioso, oscurecido aún más por la descripción del cautiverio de su hermano. Se refería a los policías y otros ejecutores de las torturas y yo los evocaba como demonios de apariencia animalesca, agazapados en las esquinas sombrías a la espera de una víctima. Le temía a esa gente como a la parca; si alguien me hubiera pedido hacer un recado por la noche, aunque me premiara con oro, no lo hubiera hecho por miedo a encontrarme con ellos. Eran muchos como Héctor quienes contaban las tragedias de sus allegados cuando se atrevían a obrar en contra del gomecismo. Y cada historia era peor que la anterior. Yo suspiraba cada vez que escuchaba el comienzo de una, ponía cara seria y esperaba el día cuando me hubiera hecho insensible a fuerza de conocer barbaridades. Pero si rara vez mi semblante acusaba alguna reacción, mi espíritu temblaba de miedo solo de imaginarme en una situación semejante a la de Adalberto. Una de las particularidades de aquellos tiempos era la naturalidad con que hablábamos de los horrores de las torturas y la violencia policial, a pesar del reino de la censura impuesto por el Gobierno. Incluso los allegados al general se referían sin comedirse a las monstruosidades y siempre pensé que tanta permisividad con el relato de la tragedia iba en beneficio del sistema porque demostraba la fuerza brutal y omnipresente del general Gómez, permitiendo que su trato personal fuera benevolente. Por esa razón yo no le tenía tanto miedo a Gómez como a quienes lo rodeaban.

—Son gente pésima —sentenció mi madre, con cara de circunstancia. Un relámpago iluminó sus ojos de cristal negro. Miraba hacia el techo y había extendido los brazos un poco a los lados de su cuerpo. Como vestía de manera conservadora, con una falda larga y la blusa nueva cerrada en el cuello, me recordó a las figuras del nacimiento que traían desde España para decorar la iglesia en Navidad.

En ese momento, su interlocutor se levantó para servirse un poco de limonada. Me pregunté si mi madre evitaba adrede ofrecerle un licor, por no estar presente papá y dudar sobre la etiqueta de una mujer casada cuando recibe a un hombre en su hogar. Este era el tipo de cosas que ella me había enseñado a tomar en cuenta. La preciosa jarra de vidrio biselado venía entonces a igualar el efecto social de un fino vino de Burdeos. Al lado de la limonada, mi madre había dejado un plato con galletas y otro con torta Moka para la merienda. Era el tercer vaso que Héctor se servía, como si quisiera apagar un ardor en sus entrañas. Preguntó dónde estaba papá. Los negocios no eran tema para tratar con mi madre. Algo extraño afectaba su tono, como un dejo de inquina, quizá. No era nuevo: debido a su oficio de prestamista, a papá le tenían aversión muchas personas. O quizá solo se trataba de impaciencia; la primera vez que preguntó por él, mi madre lo ignoró, como si se refiriera a una tontería.

Noté en ella un talante sombrío. Me pregunté si también sentía mi misma sensación de sofoco debido a la combinación entre el relato de su amigo y el clima húmedo de la tarde. Deseché la idea cuando observé a las arrugas alrededor de su boca marcar un entre paréntesis. Sonreía por compromiso y explicaba a Héctor las molestas costumbres de su marido. Papá se ausentaba durante períodos de tiempo que podían llegar hasta los seis meses, para ocuparse de dos haciendas; era su forma de sustento junto a la compañía financiera bautizada con su apellido, Gutiérrez. Mi madre detestaba aquellos fundos, aunque uno hubiera sido parte de su dote y el otro, una distinción a los servicios militares de su marido.

—¿No será que tiene una mujer por allá? —dijo Héctor sosteniendo aún la jarra entre sus manos e interrumpiendo las explicaciones algo excesivas que ofrecía mi madre. El rubor de sus mejillas marcaba la atmósfera de confidencia que su preguntaba inauguraba.

Algo oprimió mi abdomen por dentro. El sofoco sufrido hasta ese instante no fue nada frente al dolor de lo que aquella frase implicaba. La nitidez con la cual me había hecho imágenes mentales durante el relato de Héctor me abandonó y actuó entonces mi tendencia cerebral: para atreverse a hacer un comentario semejante, este hombre debía de ser de la más absoluta confianza de mi madre. «¿Por qué, entonces, aún no había conocido a papá?», me pregunté, quizá si lo hubiera conocido su opinión sobre él fuera diferente. Quizá. Mi madre levantó los hombros y suspiró antes de contestar:

—Mujeres, me parece.

El vidrio haciéndose añicos sobre el suelo fue un ruido de los mil demonios. Me asusté y no tuve tiempo de preguntarme si mis padres eran felices en su matrimonio porque un violento barrido dejó una sola imagen en mi cabeza. A Héctor se le había resbalado la jarra de las manos y ahora era un montón de bordes filosos brillando en medio de la sala. Una gruesa raya sobre su brazo pronto se hinchó de rojo donde tenía el corte de un cristal. Algo enrareció el ambiente más que la tormenta. Más que los relatos de la Rotunda. Más que la angustia. El tiempo dio un corcoveo, como si alguien hubiera apagado lo que quedaba de la luz solar por equivocación e inmediatamente la hubiera vuelto a encender. Pero el brevísimo intervalo de oscuridad estaba lleno de horror. Fue un salto del alma. El sonido de un plato y la mecedora cayéndose. Frente a mí, mucho más cerca que un momento antes, Héctor. La estupefacción y un grito detenido en su boca. Luego, la herida en su brazo, ennegrecida y deforme, supurando algo más que sangre. En ese momento, Teresa se materializó desde ninguna parte y se llevó al visitante. Entonces sentí las uñas de mi madre clavarse en mi brazo y la brusquedad de su enojo. Me zarandeó, creo que incluso me dijo algo. Luego me arrastró hasta mi cuarto. Cerró la puerta con el golpe seco que le hubiera gustado darme. Las acciones se sucedieron con tanta celeridad que solo tuve tiempo para respirar cuando ya estaba postrada sobre mi cama. De forma instintiva me pasé la mano por los labios. Sobre la palma me quedó una mancha de sangre.

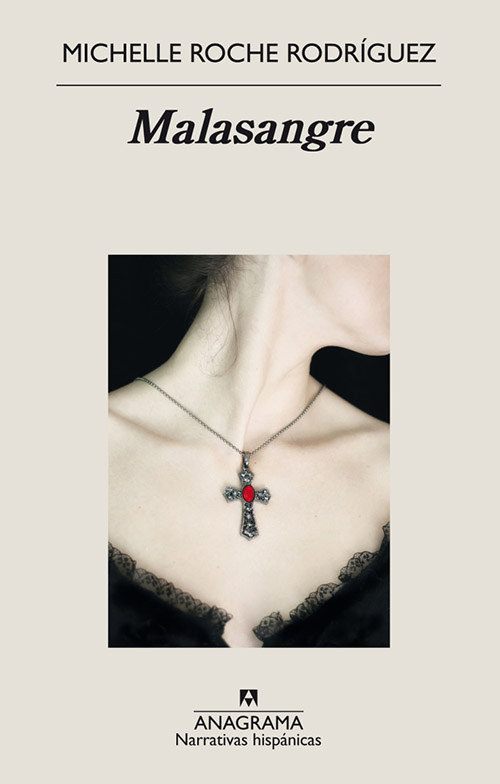

De la primera edición publicada por Editorial Anagrama (2020)

Un comentario en "Malasangre"