Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

Cruzaron caminos, trochas, arenales, lechos de rios, matorrales y barrancos. Las maderas del camión rechinaban a punto de cuartearse en cada salto sobre pedregales y desniveles. De repente, el vehículo cojeaba de una de sus cuatro ruedas. El chofer trinitario se llevaba ambas manos a la cabeza y gruñía sordamente:

—Oh, God!

Después descendía sin prisa, resignado y silencioso, a reparar el daño. En un cajón guardaba los hierros mohosos que le servían para desmontar y volver a montar las ruedas. Doña Carmelita y Carmen Rosa bajaban del tinglado ayudadas por la mano que Olegario les tendía desde tierra. Caminaban unos cuantos pasos por entre pajonales chamuscados y buscaban amparo en la sombra del árbol más cercano.

—No llegaremos a ninguna parte —rezongaba la madre sin —renunciar de un todo a la idea de un eventual regreso al pueblo en ruinas que dejaron a la espalda.

—Llegaremos —replicaba la hija.

Olegario permanecía junto al trinitario para observar su trabajo y alargarle los hierros que no estaban al alcance de su mano. La rueda maltrecha iba quedando en el aire, levantada en vilo por los dientes de acero de un pequeño instrumento herrumbroso. El trinitario desajustaba tuercas con sus metálicos dedos negros. Faltaba todavía extraer el neumático, localizar la pinchadura, adherirle un parche humedecido con un líquido espeso, esperar que se secara el emplasto, inflar luego la goma con los silbidos de una bomba endeble y lustrosa, reponer la rueda en su sitio, ajustar las tuercas, hacer descender lentamente el engranaje que mantenía el equilibrio. Todo un largo proceso que se repetía una y otra vez porque Rupert no llevaba consigo neumático de repuesto. Y aunque lo hubiese llevado, aquella ruta agresiva y abrupta parecía defender sus terrones con navajas y espinas.

—Si pasas en invierno es peor —le decía Rupert a doña Carmelita, a manera de consuelo y tuteándola como tuteaba a todo el mundo, ya que en Maracaibo no le mencionaron la palabra usted cuando le enseñaron español —. Entonces llueve como en el infierno, tú te trancas en el pantano tres noches seguidas y no pasa un alma que te remolque.

Y seguían dando tumbos hasta el próximo reventón. En el tragaluz de un recodo surgía inesperadamente un rancho de palma y bahareque. Tres niños desnudos, caritas embadurnadas de tierra y moco, barriguitas hinchadas de anquilostomos, piecesitos deformados por las niguas, corrían hasta la puerta para mirar a los viajeros. Luego el camión atravesaba sabanas resecas, sin un árbol, sin un charco de agua, sin un ser humano, sin la sombra huidiza de un pájaro.

Con la noche llegaron a un pueblo y encontraron posada. Madre e hija compartieron el alambre sin colchón de una camita estrecha y al amanecer despertaron sobresaltadas cuando cantaron los gallos, lloró un niño en un cuarto vecino y tartamudeó impaciente desde la calle la bocina del camión de Rupert.

—Hay que ir hasta Santa María de Ipire de un tirón —explicó el trinitario, sin dar los buenos días, mientras encendía el motor a golpes de manubrio—. Y el camino es tan malo como el de ayer.

Era peor, indudablemente. Apenas un brazo de sabana por donde pasaba el ganado desde hacía muchos años. Las pezuñas asolaron la paja y sembraron una ancha cicatriz terrosa que cruzaba la llanura. El camión saltaba como un caballo rabioso. Al segundo pinchazo, la flema del trinitario comenzó a presentar síntomas de quebrantamiento.

—Shit! —gritó entre dientes.

Olegario intuyó que había pronunciado una palabra inconveniente y lo miró con severidad. Pero doña Carmelita no entendía inglés, y además, en ese momento manoseaba abstraída las cuentas de un rosario y rezongaba incansablemente: «y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús».

En cuanto a Carmen Rosa, pensaba. Por vez primera desde que decidió abandonar las casas muertas de Ortiz, la iglesia muerta, la escuela muerta, el cementerio donde también su amor había quedado muerto y enterrado, por vez primera sintió miedo. La silenciosa soledad de aquel descampado, el bamboleo indeciso y mortificante del torpe carromato, un horrible pajarraco negro que voló largo tiempo sobre sus cabezas como si señalara un camino, el rezo quedo y lastimoso de su madre, todas esas cosas juntas la arredraron. Quizás habría sido más juicioso quedarse entre los escombros a vivir su sentencia de morir de fiebre, a esperar como las casas su destino de agobio y de desintegración. Quizá tuvieron razón la maestra Berenice y el cura Pernía cuando calificaron de insensatez y desvarío sus propósitos de escapar hacia regiones desconocidas. Quizás estaba arrastrando a su madre y arrastrándose a sí misma en pos de una aventura desatinada al borde de la cual acechaban peligros y maldades. Pero quizás era todavía tiempo de detenerse, de ordenarle a Rupert que regresara a Ortiz.

—Oiga Rupert… —comenzó a decir en voz alta.

—¿Por qué lloras hija? —le preguntó doña Carmelita asustada, temblequeando en el filo de una avemaría trunca.

Recordó entonces que el único recostadero de la madre era su fortaleza, su no volver atrás camino andado, que si le fallaba ese soporte la pobre vieja se vendría abajo como una enredadera al derrumbarse la pared que la sostiene.

—Estaba pensando en Sebastián —respondió.

Y se puso a pensar realmente en su novio muerto para seguir llorando.

2

Durmieron en Santa María de Ipire y emprendieron una nueva jornada, el rumbo puesto siempre hacia el Oriente. Acamparon la noche siguiente en Pariaguán, en la posada de una mujer gorda y parlanchina que no ocultó su asombro ante la inusitada presencia de aquella señora tan respetable y de aquella joven tan bonita trepadas a un camión en mitad de los llanos, como dos fugitivas.

—Les voy a dar el mejor cuarto de la casa —decía mientras caminaba con ellas por los corredores—. Por aquí nunca pasa gente tan distinguida como ustedes. ¿Son de Caracas, por casualidad? Yo tengo un primo hermano en Caracas que ha montado una magnífica botica, la mejor de Candelaria según me cuentan. ¿Qué quieren que les sirva para la comida? Aunque la verdad es que solamente tengo huevos para freír y arroz blanco que siempre hay. ¿Qué vinieron a hacer por estos lados? ¿Van para Ciudad Bolívar? Hubiera sido mejor que tomaran un barco en La Guayra, aunque se marearan. Es más cómodo y se conoce mundo. Creo que hasta se pasa por Trinidad. Este aguamanil está casi nuevo y las bacinillas no las ha usado nadie todavía. Les voy a traer un jabón de olor. La cama es la del difunto Romualdo, mi marido, ¿saben ustedes? un hombre muy bueno, que en paz descanse. Si quieren bañarse, pueden hacerlo detrás de la casa. Hay tina, agua del río y totuma. Y un tabique de tablas para que no la vean a uno los curiosos…

—Gracias —interrumpió Carmen Rosa fatigada.

Volvieron a salir de madrugada. La dueña de la casa se levantó antes que ellas y se vistió de limpio para la despedida. Las acompañó hasta los listones del camión e inclusive las besó en los cabellos al decirles adiós entre suspiros como si se tratara de familiares o de antiguas amigas. Todo sin parar de hablar:

—Tengan cuidado con el sol. No se quiten los sombreros ni un momento, si no quieren pescar un tabardillo. Hoy amanecí con la maldita puntada en el hígado que no me abandona desde que se murió el pobre Romualdo. No se imaginan qué contenta estoy de haberlas conocido.

¡Adiós, señora Villena, no se olvide de rezar un padrenuestro por el alma de Romualdo, de vez en cuando! ¡Adiós, señorita Carmen Rosa, antes de casarte piénsalo bien porque eres muy linda y tienes derecho a escoger lo mejorcito! ¡Que San Celestino las acompañe por esos caminos…!

Cuando el camino —cruzó la primera esquina, la mujer seguía repartiendo consejos y adioses desde su puerta. En un principio las había impacientado el torrente de palabras, la infundada familiaridad de aquella desconocida. Pero luego recibieron ambas cosas con bondadosa tolerancia y más tarde, cuando se adentraron en las sabanas y volvieron a ser presas del silencio y la soledad, llegaron a añorar el parloteo inconexo de la dueña de la posada.

La ruta seguía siendo detestable, pero ya no valía la pena pensar en eso. Aunque al bordear una meseta todo cambió y el camión comenzó a correr alegremente como una cabrita cuando la libran de las amarras. Esta de ahora era una carretera apisonada por herramientas y acondicionada por manos humanas, no senda abierta por las patas de los animales en éxodo. Se sorprendió Rupert en el volante, se sorprendió Olegario a su lado, se sorprendieron las mujeres en la tarima. Y todos comentaron risueñamente aquel imprevisto deslizarse sin saltos por encima de una superficie lisa y racionalmente orientada.

A Carmen Rosa se le secó la sonrisa cuando vislumbró en la lejanía el motivo del inesperado bienestar. Una larga hilera de hombres se alzaba a cada lado del camino. A medida que el camión se aproximaba eran más precisos los rasgos de los brazos prolongados al cielo por la continuidad del pico que esgrimían; se divisaba en detalle las ropas andrajosas que los cubrían, el grillete que les encadenaba los tobillos, las barbas hirsutas y amarillas de polvo, finalmente los ojos. Cuando estuvieron frente a ellos, los forzados detuvieron un instante el trabajo para verlos pasar.

Rupert, atemorizado, hundió el acelerador. Ante las dos mujeres desfiló raudamente un friso angustioso de miradas de presos, melancólica la una, rabiosa la otra, desesperada aquella, inexpresiva o enferma la última. Uno de los forzados gritó palabras cuyo sentido exacto no captaron porque un latigazo le silenció la mitad del grito. Carmen Rosa no logró apartar los ojos de los doscientos desventurados sino cuando fueron apenas una mancha parda y se sepultaron en una vuelta del camino.

Un trecho más allá el camión volvió a dar bandazos por entre hondonadas y peñascales. Se escucharon las maldiciones intraducibles de Rupert y se detuvieron otras cinco veces mientras el trinitario reparaba unos neumáticos que ya no tenían sitio libre para costurones y parches, o se asomaba al motor para investigar el origen de una vibración extraña, o se afanaba en atajar un humillo espeso y hediondo a chamusquina que se colaba por los resquicios de las hendijas metálicas.

Ni un rancho ni un vehículo en sentido contrario, ni un hombre a caballo, ni el canto del aguaitacaminos, ninguna señal de vida durante largas horas, Apenas una culebra invisible como el viento estremeció el pajonal. Lentamente habían entrado a una llanura extensa sobre la cual campeaba un solo tipo de árbol, el mismo árbol que se reproducía aquí y allá, sin variar su tamaño, ni el retorcimiento de sus gajos, ni el tono de sus verdes. Tanto se repetía a sí mismo sobre tan invariable llanura que los viajeros llegaron a experimentar la sensación de que cruzaban y recruzaban idéntico trecho, sin avanzar un palmo.

—Son chaparros —dijo Olegario.

Eran árboles de mediana altura, más bien bajos que altos, más bien arbustos que árboles, cuyos troncos se ramificaban en múltiples brazos tortuosos, como raíces gigantescas que hubiesen crecido hacia arriba. De intensas hojas verdes cuando las tenían, grotescos pulpos de madera cuando estaban desnudos. Sin flores para ataviarse, sin frutos para la sed de nadie, tan torcidos que nunca servirían para apuntalar un techo, tampoco darían buen fuego sus nudosos leños escuálidos.

Millares de chaparros verdes o resecos se esparcían en rebaños por el extenso descampado. Un penacho de humo blanqueaba a lo lejos, deshilachado por el viento.

Guiados por el humo se aproximaban a un campamento de lona plantado en el corazón de la sabana.

3

—¡Aló! ¡Aló! ¡Aló!

—¡Listos!

—¡Aló! ¡Aló! ¡Aló!

—¡Listos! ¡Listos! ¡Listos!

—¡Uno!

—¡Dos!

—¡…Y tres!

El estampido de una explosión sacudió el mediodía y un surtidor de tierra se elevó por encima de los chaparrales. Tres hombres habían corrido a guarecerse bajo el tinglado de un camión rojo. Terrones y peñascos rebotaron sobre la paja de la sabana como lanzados desde lo alto por una mano poderosa En el interior de otro camión rojo, una aguja en movimiento registraba sobre una cinta de papel los estremecimientos que el estallido había despertado en los hondones de la llanura.

A un kilómetro de distancia, en lo alto de un camión rojo igual a aquéllos, el americano George Wilkinson, un gigante pecoso que había dejado mujer e hijos en Kansas City, iba sentado sobre una caja de dinamita. A su lado, de pie sobre el entablado del camión y mirando hacia el horizonte como si estuviera en el mar, se hallaba Arturo Villarroel, un margariteño silencioso, su ayudante.

Súbitamente —nadie se explica ni podrá explicarse nunca cómo pudo suceder aquella desgracia— una lengua de fuego pequeñita, una chispa tan solo, se introdujo en el recipiente de explosivos y un estampido pavoroso se mezcló con la naciente llamarada.

—God damn it! —gritó Francis J. Taylor, jefe de operaciones, cuando divisó, desde la puerta del campamento de lona, aquel extraño relámpago que alumbraba la lejanía. Saltó al estribo del camión más cercano y gritó al chofer:

—¡Corra! ¡Rápido! ¡En aquella dirección!

Detrás de él corrieron todos, ingenieros, capataces, obreros, los chinos del servicio, las mujeres de la posada, el comisario, los perros. Encontraron el camión volcado a la orilla de una trocha, quemado y retorcido el metal del techo, hecha trizas la parte posterior. El chofer, un negro costeño increíblemente ileso pero atontado por el estruendo y el porrazo, se quejaba con el rostro sudoroso latiendo sobre la paja seca. Los otros dos hombres habían volado en fragmentos. Al pie de un chaparro distante hallaron el cráneo sanguinolento, el rostro desfigurado del margariteño Arturo Villarroel, que iba mirando al horizonte como si estuviera en el mar. Mucho más lejos, a quinientos metros de la explosión, apareció una bota vacía, sin destrenzar, del americano George Wilkinson, que había dejado mujer e hijos en Kansas City. La otra bota no la encontraron nunca.

La gente se arremolinaba alrededor del vehículo tumbado, sin saber qué hacer. En el primer instante ninguno deseaba ir en busca de los horribles pedazos dispersos de los dos cadáveres. El propio mister Taylor, siempre tan seguro de sí mismo, siempre tan tajante en sus órdenes de mando, se mantuvo cinco minutos en silencio, vacilante como todos los otros. Finalmente se sobrepuso y habló, pero sin su habitual acento autoritario:

—Recojan al negro y llévenlo al campamento de lona. Debe estar muy aporreado.

Y un momento después, el capataz Luciano Millán:

—Vamos a buscar los huesos de los otros dos. Hay que enterrarlos.

En ese punto llegó el camión de Rupert. Pero aquellos hombres desconcertados no se dieron cuenta de su presencia sino algunos minutos más tarde, cuando Carmen Rosa y doña Carmelita, ya integradas al grupo en zozobra, interrogaban a diestra y siniestra con ojos suplicantes:

—¿Qué ha pasado? Por Dios, ¿qué ha pasado?

Nadie les respondió porque ninguno deseaba hablar de lo que había sucedido. Solamente mister Taylor, el primero en sosegarse, les preguntó tras un largo intervalo:

—¿Qué traen en ese camión? —y señaló los bultos que se amontonaban en el entarimado.

Doña Carmelita guardó silencio.

—Cosas de comida y bebida. También telas y ropas… —respondió por último Carmen Rosa.

Ya se habían llevado al chofer golpeado. Ya Luciano Millán y su cuadrilla recogían los restos de los dos muertos. Ya la gente comenzaba a dispersarse calladamente. La mujer de Arturo Villarroel se fue a llorar al rancho.

—Si venden esas provisiones, se las compro a buen precio —dijo Taylor.

Carmen Rosa meditaba, o tal vez dudaba, antes de responder. El americano le ofreció entonces otra solución:

—También pueden quedarse aquí y montar una tienda que nos hace falta. En mi opinión, tendremos trabajo y gente por largo tiempo en esta meseta.

—¿Quedamos aquí? —y Carmen Rosa extendió la mano hacia la sabana despoblada—, ¿Dónde?

—Un indio del Cari les hace una casa en dos días por sesenta bolívares. —Mister Taylor había recobrado totalmente su aplomo y no pensaba más en los dos hombres muertos—. Y si no tienen los sesenta bolívares en efectivo, la Compañía se los presta, Carmen Rosa seguía retardando su respuesta. Doña Carmelita la miraba anhelante porque no deseaba quedarse en aquel lugar donde la muerte se había adelantado a recibirlas. Sin embargo, si Carmen Rosa aceptaba las proposiciones de Taylor, tendría forzosamente que acatar su dictamen, ¿qué otra cosa podría hacer?

—Mientras les construyen la casa —argumentaba el jefe de operaciones pueden dormir en la de George Wilkinson que ha quedado sin dueño.

Y como al mencionar el nombre del artillero de sismógrafo que acababa de morir volvió a asaltarlo una turbación que lo desazonaba, que se le parecía al desasosiego de los cobardes, mister Taylor subió resueltamente al camión que lo había traído y dio orden al chofer de encender el motor y regresar al campamento. Carmen Rosa comprendió que era imprescindible responder algo.

—Nos quedaremos —dijo entonces con voz clara y entera.

—Bien —asintió el americano desde su asiento—. Las espero en el campamento de lona para arreglar lo de la casa.

El camión del trinitario siguió las huellas del que conducía a mister Taylor. A la puerta del campamento de lona, Rupert ayudó de buena gana a descargar los bultos. Luego dijo simplemente:

—Yo no me quedo aquí. Yo sigo hasta Caripito.

Carmen Rosa le pagó el viaje en monedas de plata y le regaló una botella de ron, El trinitario se aprovisionó de gasolina y perdió media hora conversando con un paisano suyo que trabajaba en la cuadrilla de Luciano Millán. Mencionaron a una tal Dorothy, conocida de ambos, y los dos negros rompieron a reír a carcajadas, en falsete. Luego Rupert se despidió de Carmen Rosa, de doña Carmelita y de Olegario y subió a su camión. Desde lo alto canturreó:

After Johnny eats my food,

y la caja de velocidades chirrió desagradablemente, como raspadura de un garfio de hierro sobre otro metal. El camión se movió desarticulado en el cruce del primer bache.

After Johnny drinks my rhum,

Rupert había cambiado a segunda velocidad y su mano izquierda aleteaba en la ventanilla una postrera despedida.

After Johnny wears my clothes,

El camión, en tercera velocidad, se enrumbó al trote por sobre la planicie endurecida por el sol del verano. Rupert alzó la voz:

Johnny comes back and takes my wife.

Y se lo tragó la lejanía.

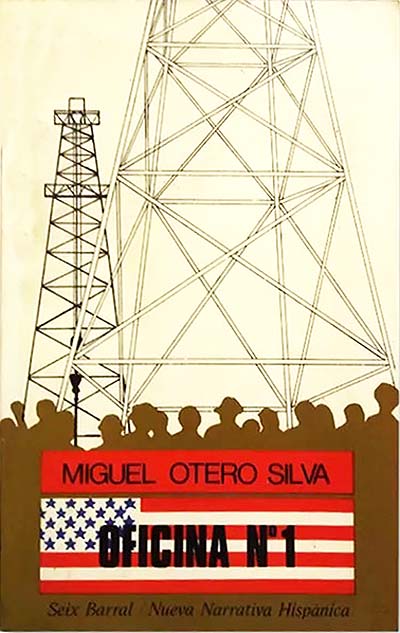

Primera edición Editorial Losada, 1961

Fragmento de CAPÍTULO I – RUPERT, tomado de la edición de Seix Barral, 1975