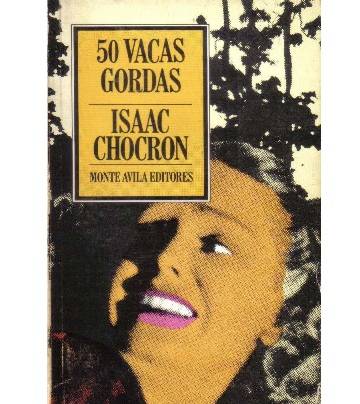

50 vacas gordas, de Isaac Chocrón

20/ 03/ 2013 | Categorías: Capítulos de novelas Mire usted; sí, ya sé que me está leyendo. Qusie decir: présteme atención. A ver qué pasa. Al menos conocerá mi versión —la más auténtica, se lo aseguro— del estrangulamiento de la secretaria en el Parque Arístides Rojas, ese crimen que hace menos de un mes apareció por cuatro días seguidos en las últimas páginas de los diarios y luego desapareció, como si ya no interesase la fallida búsqueda del asesino. Suelto debe andar, escondido debe estar, y confieso mi temor de que alguien pueda decirle en cualquier momento que fui yo quien llamó a la policía, que fui yo quien me presté para describir su cara redonda, su tez morena, su nariz como una papa, su corpulencia de oso oscuro, camisa amarilla clara, pantalones azules, zapatos de suela espuma, y cada detalle que yo añadía se convertía en otro trazo del joven dibujante, quien viéndome a mí, lo pintaba a él. Yo describía y él dibujaba hasta que «el retrato hablado» se llenó de detalles: una gordota sortija de graduación en en el dedo anular de la mano derecha, un reloj con correa elástica plateada en la muñeca izquierda, una cadena y varias medallas de oro colgando del cuello, un medio paquete de cigarrillos y un encendedor azul de esos que se descartan al acabárseles el gas, cigarrillos y encendedor guardados en el bolsillo de su camisa. Siempre, fuese cual fuese el color de la camisa (por lo general, tonos pasteles medio nauseabundos), todas tenían bolsillo en el pecho y cada tanto tiempo cuando se hartaban o se satisfacían de besarse, de morderse, de apretujarse, se separaban un poquito, no mucho, sino lo suficiente como para respirar, y él sacaba de ese bolsillo un cigarrillo, lo encendía e inhalaba su humo profundamente, con si en vez de tabaco quemado fuese el oxígeno lo que estuviera tragando.

Mire usted; sí, ya sé que me está leyendo. Qusie decir: présteme atención. A ver qué pasa. Al menos conocerá mi versión —la más auténtica, se lo aseguro— del estrangulamiento de la secretaria en el Parque Arístides Rojas, ese crimen que hace menos de un mes apareció por cuatro días seguidos en las últimas páginas de los diarios y luego desapareció, como si ya no interesase la fallida búsqueda del asesino. Suelto debe andar, escondido debe estar, y confieso mi temor de que alguien pueda decirle en cualquier momento que fui yo quien llamó a la policía, que fui yo quien me presté para describir su cara redonda, su tez morena, su nariz como una papa, su corpulencia de oso oscuro, camisa amarilla clara, pantalones azules, zapatos de suela espuma, y cada detalle que yo añadía se convertía en otro trazo del joven dibujante, quien viéndome a mí, lo pintaba a él. Yo describía y él dibujaba hasta que «el retrato hablado» se llenó de detalles: una gordota sortija de graduación en en el dedo anular de la mano derecha, un reloj con correa elástica plateada en la muñeca izquierda, una cadena y varias medallas de oro colgando del cuello, un medio paquete de cigarrillos y un encendedor azul de esos que se descartan al acabárseles el gas, cigarrillos y encendedor guardados en el bolsillo de su camisa. Siempre, fuese cual fuese el color de la camisa (por lo general, tonos pasteles medio nauseabundos), todas tenían bolsillo en el pecho y cada tanto tiempo cuando se hartaban o se satisfacían de besarse, de morderse, de apretujarse, se separaban un poquito, no mucho, sino lo suficiente como para respirar, y él sacaba de ese bolsillo un cigarrillo, lo encendía e inhalaba su humo profundamente, con si en vez de tabaco quemado fuese el oxígeno lo que estuviera tragando.

Me recordaba a Marcos, inerte en aquella cama blanca de la clínica; tubos transparentes metidos por la nariz y por la boca, y la gorda bombona a su lado que parecía más un poste de luz que una fuente de vida. Poco le sirvió chupar tantos tubos. Murió y lo lloramos y lo enterramos y dejamos de acordarnos de él, casi igual a como los periódicos dejaron de acordarse del crimen, porque no descubrieron al asesino. No iban a estar todos los días repitiendo el mismo cuento: que por la tarde, casi a la hora de cerrar, uno de los jardineros fue quien la encontró; que mucho antes ese mismo jardinero y otro más la habían visto de lejos, tendida en la colina de grama, con su vestido rosado y descalza, sus sandalias blancas a un lado, y pensaron que dormía. No es tan raro que haya gente que vaya a tumbarse en la grama y se quede dormida. Yo he visto varios, y ¿qué no he visto yo suceder en ese parque? Todo, créamelo, todo lo que se pueda imaginar lo he visto yo en ese parque, tanto que a veces he llegado a considerarlo, no como una extensión de terreno con árboles, dividida en áreas para que coexistan canchas de basket—ball cerca de aparatos que dan vueltas y medio marean a los niños, cerca de columpios y toboganes y ruedas y cerca del riachuelo que sólo cuando llueve mucho es que tiene cauce, he llegado a considerarlo más que un parque como un símbolo de la vida diaria, como si fuera una película que nunca termina, por siempre continuada, cuyo argumento es nítidamente la revisión de la raza humana. ¡Qué cursi me parece todo esto al verlo escrito! So lo hubiera dicho en medio de una conversación, a lo mejor hubiera parecido acucioso o en el peor de los casos, se hubiera desaparecido con mi voz que lo decía, pero escrito resulta sentencioso o aún más grave, resulta didáctico. Mi única defensa es insistir en que en que yo he visto en ese parque toda una panorámica del ser humano que a veces se complace y otras, aterra. Complace, por ejemplo, mirar el parque como a las siete de la mañana cuando los jardineros ya han abierto sus gordas mangueras y avanzan lentamente con ellas por delante, como si fueran unos enromes penes que orinan torrecialmente la grama y las plantas. A esa hora hay tres viejos y una vieja que traen sus perros a orinar. Uno de los viejos anda siempre con una boina azul en la cabeza. Yo lo llamo «el republicano», porque apostaría que es algún gallego o vasco que llegó aquí después del ’36. Este viejo deja que su pastor alemán corra cuesta abajo y luego cuesta arriba, mientras él, sin moverse ladea su cuerpo de un lado a otro lado y revisa con su mirada toda la extensión del parque, como si fuese su exclusiva propiedad. Otro de los viejos debe tener algún negocio paseando perros, porque llega con cinco de diferentes razas y tamaños y no los suelta a correr, sino que los apilona junto a un árbol para que orinen colectivamente. Les acaricia los flancos como para apresurarlos a que suelten el chorro y se los lleva aún goteando. Supongo que algún arreglo tendrá con sus vecinos y les saca los perros, a cambio de algún dinero con que compra cigarrillos o su cafecito de media mañana. Hay tantas formas de arreglarse la vida, y ésta debe ser una de esas tantas, porque el viejo no tiene aspecto de ser acaudalado y menos de coleccionar perros como hobby. Tampoco tiene aspecto de ser gente de dinero ni el otro viejo ni la vieja que, aunque llegan cada quien por su lado y cada quien con su perro, se sientan juntos en un banco y se pasan secciones del periódico. Él es quien tra el periódico. Ella parece más vieja, tanto como la perra blanca y sucia que arrastrando las patas la acompaña; ni siquiera orina, sino que se acuesta escondida debajo del banco y así se queda hasta que su ama, después de haber revisado el periódico, se despide de su amiguito y se agacha a sacarla, prácticametne la pone en cuatro patas y la impulsa a caminar cuesta arriba. El viejo se queda siemrpe un rato más, no dejando de mirar a su amiga, que va achicándose hasta desparecer. ¿Será amor lo que siente por ella? Aunque mis binóculos son bastante fuertes, a veces me es difícil captar detalladas expresiones faciales, pero bien podría ser amor, porque es éste el sentimiento que reina en el parque. Desde las siete de la mañana, cuando pasan estos carcamales, hasta las siete de la noche, cuando las últimas parejas, ajadas de tantas caricias, se incorporan y salen hasta de que el guardia venga a echarlas, todo es amor. Siempre lo expresan a través del contacto físico, y si es amor romántico, se limitará a manitas agarradas y besitos de mejilla, mientras que si es amor deseoso y deseado, no tiene límites. He visto parejas —hombres con mujeres, pero también hombres con hombres y mujeres con mujeres— que arrebatadas, se arrancan las ropas, se desnudan y se agreden más que se acarician como si fueran animales enfermos de rabia en vez de amantes afiebrados por el deseo. ¿Tenía o no razón en pedirle que me preste atención? Son cosas divertidas, titilantes…

Así se comportaban el moreno y la occisa, como la llamaron los periódicos. Irene Pimentel era su nombre, ¿no la recuerda? Tampoco yo la hubiera recordado sólo por el nombre; si la conozco es porque la vi tantas veces, casi desde el comienzo de su prolongada relación con el morenote. Era rubia, chiquita, no estaba mal de cuerpo, aunque el trasero le había crecido desproporcionadamente. Tendría unos treinta años y él no creo que llegara a los cuarenta. Irene, llamémosla así, aunque al principio yo me refiriera a ella como «la putica» debido a la rapidez en que se transformó de niña recatada a vampira voraz, hambrienta de comerse al morenote, Irene tenía una cara totalmente inmemorable. Todos sus rasgos eran pequeños: ojitos, naricita, boquita roja; todo nimio, como una ratita o como cualqueir cajera de supermercado. Era alguien a quien no se notaría. Daba lo mismo si llegaba peinada de peluquería, todo su pelo rubio y abombado por la laca, o si venía, como solía hacerlo casi siempre al final, con el pelo recogido atrás por una liga de goma que el moreno le arrancaba en los primeros instantes del deseo, metiendo sus dedotes por entre el pelo rubio como buscando algo que había perdido. Confieso que esa parte siempre me gustaba porque me imagino lo relajante que debe haber sido recibir ese masaje capilar, de la frente a la nuca y luego de regreso, mientras Irene cerraba los ojos y se agarraba a los hombros del morenote —¡Qué lástima que no sepamos su nombre!— se agarraba con fuerza para no caerse. Ya la liga había rodado por la grama y al final, despué que todo había pasado y «todo», ya verá más adelante, era bastante, Irene se alisaba la ropa, se sacudía la hierba, y empezaba la futil búsqueda de la liga que nunca encontraba. Siempre salía del parque agarrándose el pelo por detrás con una mano, y siempre me irritaba verla irritada por esta tontería cuando hubiera sido mucho más sensato y práctico que así como siempre tenía en la cartera una amplia provisión de toallitas de papel —nada de muecas burlonas, por favor— así ha podido trare una o varias ligas de repuesto y un cepillo pequeño para peinarse. Yo en su situación, hubiera traído muchas otras cosas más aunque significase cargar con una cartera más grande: agua de colonia —¡cómo refresca cuando hace calor!, especialmente si se frota alrededor de la nuca y él gustosamente se la hubiera frotado—; un atomizador para refrescar el aliento, de esos que saben a menta o a canela; cepillo y pasta de dientes porque ha podido entrar al sanitario que queda en el medio del parque, para acicalarse; polvo para quitarse el brillo de la cara, causado por el sudor del forcejeo; gotas para los ojos porque la tonta Irene siempre lloriqueaba, bien por placer o por dolor placentero, o bien por malcriadez para darle otra excusa al morenote de morderle las mejillas o de introducirle la lengua en la oreja, como si fuera un taladro de dentista. Siempre me llamó la atención que ella viniese tan mal apertrechada a las citas, tan desprevenida que cualquiera hubiera podido creer que entró al parque por puro accidente, porque iba caminando por la avenida y de repente, le dieron ganas de sentir el frescor de las copas de los árboles, y ¡oh, sorpresa!, en un rincón apartado del bosque se encontró con ese King Kong que con un periódico bajo el brazo, la miraba acercarse, le sonreía y esperaba hasta que ella se colocase frente a frente para con el puño cerrado darle como un golpecito en la barbilla, salutación que seguramente se copió de alguna película de gangsters. Él no era un gangster; debe haber sido, creía yo, vendedor de automóviles o profesor de cívica en un liceo porque siempre venía con corbata que se desanudaba y con chaqueta de cuadros, de esas que venden dos por el precio de una (usted debe haber visto las ofertas en cualquier periódico). Después del golpecito en el mentón, se quedaban sin moverse, hablando, me imagino, que de boberías. Irene era quien más hablaba y yo me inventaba lo que suponía que ella decía: que estuvo a punto de no venir por el mucho trabajo en la oficina —los periódicos la describieron como mecanógrafa—, que no se sentía bien —para que él le dijera que se veía divina— que en su casa se habían empezado a dar cuenta —¿de qué?, ¿era él casado?, ella jamás, eso sin duda— y qué sé yo. Seguían hablando y yo tiraba los binóculos encima de la cama y me ponía a hacer mis cosas con la seguridad de que ellos no empezarían a hacer las suyas, sino quince o veinte minutos después de la consabida conversación preliminar. Me alejaba de la ventana y me iba a ver que estaba haciendo Berta o encendía la televisión para enterarme de las noticias del mediodía —era al mediodía cuando los tórtolos se encontraban, seguramente a la hora del almuerzo de sus respectivos trabajos. No siempre estaba a la disposición de ellos; a veces me llamaban por teléfono y cuando terminaba de hablar, me asomaba y veía que se habían ido. Otras veces tenía simplemente que salir a hacer cosas. «A vivir mi vida», como suele decir Elena, acompañando sus palabras con un geto desafiante que es casi una bofetada: cuello alargado, cabeza hacia arriba y entonces un cuarto de vuelta de la cabeza que parece añadir: «¡Mía y de nadie más!». Sí, mi amor, nadie te lo discutirá. Ahí precisamente está el problema, que todos, querámoslo o no, debemos vivir nuestra vida. Nadie más puede vivirla por nosotros. Si alguien pudiera, ten la seguridad de que habría más de uno dispuesto a cedérsela al mejor postor.

Cincuenta vacas gordas (Monte Ávila, 1982)

Número de lecturas a este post 5569