Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

Paseándose por ciertos matices entrelazados de los muebles quietos en el cuarto, por la mesa larga atestada de libros, las sillas, la mecedora, por las dos lámparas, puesto que una no era suficiente para su vista gastada, paseándose por la firmeza e intimidad de las sombras, comprendió que detrás de las persianas y de las montañas el sol todavía no había salido.

Era uno de los más lúgubres inviernos de los que tenía memoria, sin punto de comparación con cualquiera de los peores que recordaba. Así pues, estaba dentro de la norma el que el clima no hubiera mejorado y que también esa mañana, como casi todas las del mes y la semana, augurara agua. Continuó en la cama. En el silencio oyó un crepitar suave, melancólico. ¿Eran las hojas de los árboles? ¿O el gotear de la lluvia que se anunciaba?

No había terminado de subir la persiana cuando el sucio blanco de la humedad se esparcía por el cuarto. Más de las dos terceras partes del valle estaban sumergidas en una bruma cavernosa. Eran las siete y veinticinco. En la distancia, dominaban oscuras las nubes.

Media hora después las gotas repicaban duro sobre la platabanda del garaje del vecino. Los canalones parecían llevar piedras y el torrente que desviaba el viento iba azotando las cuatro desquiciadas ventanas de cuyos cristales se desprendían regueros. Al fondo, y por encima de los techos todos iguales, los jabillos eran sacudidos, lanzando, como en los dibujos animados del bosque de Blancanieves el torbellino de su cornamenta muy lejos fuera de su centro y de la franja oscura en que se habían constituido los troncos. Por su parte, en la acera de enfrente, los eucaliptos eran aventados como si fuerzas antagónicas los tironearan cada una por su lado.

Ante la prospección del peligro de lo que ya una vez había ocurrido su corazón latió con prisa. Recordó el furor de la contienda que había derribado a aquél que con el tiempo más había embellecido de la hilera de los seis. Habiéndolos visto crecer a todos, podía dar fe de la rapidez y poderío con que el tercero de la fila había subido a disputar su oxígeno más alto y más arriba. Aún podía dibujarlo en el lugar vulnerado del mapa donde su esbelta figura de dandy, con todo su ramaje, y con él el abanico de su fronda entera, había enraizado. Erguido, afilado, menos inflexible al viento que el día y hora de su extracción y barrida.

Un sábado por la mañana de hacía dos años, finalizando julio, atraídos, por el doble sonido de la madera rajándose y retumbando de regreso, bajaron todos a la calle a rodear el viejo Oldsmobile que el eucalipto había destrozado. La baranda de hierro del balcón de la casa de su dueño, que tanto trabajo duro había invertido en cuidarlo, colgaba de la fachada, los ladrillos demolidos, catapultados hacia los cuatro puntos cardinales.

Atravesado en toda su envergadura, el tronco parecía condensar la admonición de que hasta los más fuertes y pujantes debían andarse con cuidado, pues éstos también ——o sobre todo ellos y justo por eso—— se arriesgaban a ser doblegados.

Una ardillita se paseaba por los entresijos del follaje, de tanto en tanto se alzaba a olfatear el aire. El hijo de uno de los vecinos recolectaba los nidos, con sus telas de araña, pedacitos de corteza y yerbas, que hasta hacía poco sólo eran visitados por apretados vuelos y gorjeos. El muchacho, al que en más de una ocasión había entrevisto en el parque del edificio de enfrente con un rifle de balines disparándole al pichón, exhibía en el cuenco de la mano un huevo, una casi ridícula reducción de un huevo como huevo de Pascua de Resurrección. Pasado el susto de muerte, y sin más daños que lamentar, todas fueron bromas y frases ingeniosas, hasta que un nuevo aluvión de truenos y relámpagos les obligó a dar la media vuelta y ponerse al resguardo.

El conjunto de las imágenes pasaba ahora, fugaz, aunque clarísimo, por su mente: el camión de los bomberos, la cuadrilla de la electricidad reparando los cables, el árbol derribado aún absorto en el flujo de su savia, la sierra eléctrica bramando con la intrepidez de un órgano, las chispas que encendían las cuchillas, la corteza hecha jirones, los tocones rezumando resina, los ociosos reunidos en la contemplación del espectáculo del desguace del árbol, el griterío de los pequeños que jugaban a flagelarse con las péndulas, los motociclistas que se detenían y arrancaban con toda petulancia para eludir un tramo difícil o para enfilar la calle paralela. Desde muy lejos le llegó el olor a medicamento que embebía la calle en el área de la deflagración, le parecía estar oliéndolo con igual intensidad que antes.

El cielo se había hecho aún más cerrado, sordo, sin luz. Se empinó a mirar las alcantarillas. Estaban atascadas, el agua discurría turbulenta, y aun si los automovilistas conducían despacio, las ruedas pasaban arrojando olas revueltas con el barro de los cerros. Por suerte la suya era una calle de dirección única, de moderada pendiente y con poca afluencia de tráfico.

Cada vez que se desataba la tormenta, después de los primeros chaparrones con que finalizaban los meses de sequía, continuando con lo que ya se le había convertido en una costumbre, subía a la ventana del vestíbulo de arriba, pues no había ninguna otra desde la que asomarse sin que nada, muros, árboles, casas, obstaculizara la visión de todo el alboroto que se estaba desarrollando afuera. Era desde esa posición privilegiada donde se compadecía de los hambrientos y cansados a los que la lluvia dejaba a la intemperie, al tiempo que se alegraba de no contarse en el número de ellos, y no había ocasión en que no se reprochase el que su satisfacción pudiera superar, y con mucho, su capacidad para ponerse en el lugar de los afectados, sin referencias de nombre, de origen y de caras. Sin embargo, aun si no conseguía hermanarse con sus semejantes hasta el punto de olvidarse de sí misma, creía y esperaba encontrar alguna especie de indulgente perdón partiendo de la convicción de que a nadie, por más sensible y poco mezquino que fuera, le debía ser fácil no regocijarse del pequeño clima estable de sus usos cotidianos. Del confort y bienestar sólo garantizados por la posesión de un techo seguro, con sus cimientos y su dique de paredes contra el caos y la zozobra circundante, aun si todo bien, y la entidad del hogar lo era en grado sumo, llevara consigo el temor al instante no anunciado de algo desconocido: un temblor de tierra, el agua que se lo lleva todo, la chispa que desencadena el fuego, el soplo helado de la hecatombe que, sin nada que ganar y nada que perder, reducía a blandos vestigios óseos las muchas vidas sorprendidas en mitad de lo que se tenían prometido.

Levantando la vista hacia los cerros, en la medida en que una parte de ellos, de la que sabía cómo era y lo que le faltaba, todavía era visible bajo el blanco lácteo en que había quedado comprimido el cielo, trató de hacerse una idea de cuánto iría a durar aquello. Antes o después, el resplandor de una descarga eléctrica… Más lejos o más cerca, la percusión retrasada de los correspondientes truenos. De Este a Oeste… una nube gris paloma en la acuidad de cuyos fondos se estancaba un fulgor de plata apenas rebajado por el cendal de la niebla.

Una nube estereoscópica, apenas algo diferente a las que había pintado Turner alargadas por la velocidad del viento en el estuario del Támesis o abatiéndose con ardor de pura sangre sobre la real flota inglesa desplazándose de su anclaje en los muelles de Plymouth: blanco yeso y gris fosforescente, con toques violeta y rosa pálido: las gamas frías predominando.

Nubes de lo más aterradoras, nubes a las que sólo impedían su desborde los límites de la ventana o la forma ortogonal del cuadro. Más acá… un tordito que retrocedía en precipitada curva para introducirse mudo y escarmentado entre la oscuridad de los palos… más acá todavía, al alcance de un tiro de piedra, un colibrí instalado en vertical suspenso ante un gajo floreado, con esa clase particular de movimiento más propio de los insectos que de las aves.

Escucha la marcha lenta del camión de la basura que se detiene a recoger los desechos que estrujan y aplastan las palas mecánicas, percibe el olor a carburo, a piltrafa, a leche cuajada. Se lleva las manos a la nariz. Oye el repercutir de las gotas en un balde de metal galvanizado… las puertas atronando todas a un tiempo en la caja de resonancia de la casa de al lado… Cosas que no veía pero igual se representaba de conformidad con todo cuanto se removía en función del agua. Tres, cuatro horas, calculó, tal vez toda una mañana del más puro y contingente estallido fenoménico. Pero ya comenzaba a alegrarse por anticipado pensando en el momento en que toda esa agua sería agua pasada y los vapores húmedos se refundirían (no en balde su ciudad era alabada por su constante oscilar entre verano y primavera de enero a enero) para abrirse paso, con ese matiz multiplicado en transparencia y lozanía, con esa limpidez de recomienzo del mundo que sólo da la lluvia, al más cabal de los azules, el único que en su adoración al sol concebía.

¿Y la noche? Lo que sería la noche, cómo se balizaría de estrellas culminando la obra de purificación que había iniciado el día. Venus, la primera, y enseguida, con qué silenciosa prisa vendrían los planetas, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno, y de uno a otro hemisferio todos los demás grupos permanentes, Alpha Centauro, Tauro con Aldebarán y el grupo de la Pléyades, el Cisne, el Delfín, entre Pegaso y el Águila, y por fin, Sirio, la estrella más brillante del crepúsculo de la mañana en la constelación del Can Mayor, a millones y millones de años luz, pero con energía suficiente como para después de tan meteórico recorrido seguir pisándole los talones, y sin menguar en nada sus destellos, a Orión, el cazador celeste.

Se quedó mirando el alto brazo de la grúa columpiar un haz de vigas en el aire, la rueda de la polea, los cables de acero. Bajando un poco la vista, divisó, al albañil solitario, el mismo de todos los días, balanceando los pies fuera de la plataforma, con una mano en la pernera, a la altura de la rodilla, y la otra apretando un cigarrillo. Como soldado después de la batalla, se formaba su propio juicio respecto al hecho concreto y simple de que llovía.

Girando hacia la izquierda, miró el barrial del patio desgarrado por los goterones, el plástico chasqueante que cubría dos bicicletas contra el muro rematado de vidrios: verdes, anaranjados, amarillos, opacos, cuando lo más frecuente era que reverberaran hasta hacerle voltear la cara. Pasó de una rata nadando un trecho e impeliéndose de regreso sobre las patas delanteras, para al fin perderse patinando sobre la tierra mojada hacia el fondo de la hiedra (la misma rata gorda, u otra idéntica, pero igualmente lenta, más lenta aún mientras nadaba, y a todas luces preñada, que la antevíspera había visto salir de su madriguera, a rastras, tan aplanada del vientre como caimán en el pantano) a los vástagos escurridos en sus tiestos, a los pétalos tronchados de las flores amarillas, a los frutos del granado extenuando la ballesta de las ramas.

Continuando a lo largo del muro muy cubierto por la hiedra que durante ese mes había proliferado más que en todo un año, se entretuvo contemplando el tumulto del romero, las hojitas espurreadas de la ruda. Alrededor de un corcho giraba un remolino. Las hojas del níspero y de la malagueta bogaban en el patio hacia la parte más estrecha del aliviadero. De la cuerda pendía una funda sujeta de dos pinzas amarillas. Presa del arrobamiento, iba de las pinzas al agua que explotaba en el alero.

En medio de su pasiva entrega al afuera, le llegó un ramalazo de aire caliente y a continuación frío, y, juntamente con él, la hebra de un aroma perdido a tallos, raíces, jugos, materias desde hacía tiempo muertas y sedimentadas, coexistiendo con el dejo húmedo de las hojas sueltas que la tierra blanda aún no había digerido. Era como el espiral de un leve e insidioso éter cuyas emanaciones acapararan los ritmos de flujo y reflujo de sus sentidos.

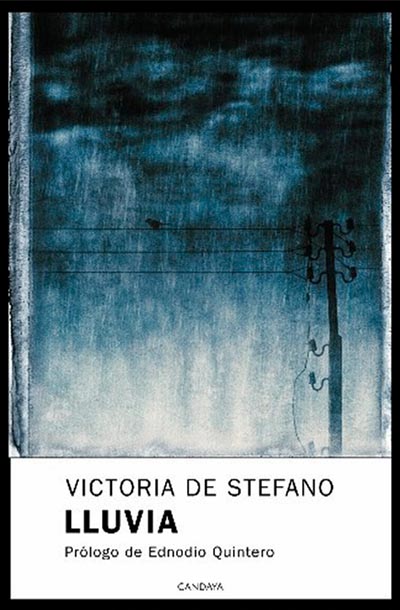

Echando la cabeza hacía atrás, cerró los ojos para verificar que no se le había olvidado nada. Después de unos segundos consideró que si en la reconstrucción del escenario alrededor del cual palpitaban los fenómenos en calidad de puerta de entrada a las sensaciones liberadas para sondear la vida no estaba todo, al menos sí lo más valioso de cuanto necesitaba para la clarificación y el goce de lo que tenía pensado. Justamente estaba dándole vueltas a un relato en el que se describía un día, parecido o igual a ése, acoplándose a sus impresiones ópticas y auditivas, tanto como a las marcas olfativas almacenadas en su cerebro, y el cuento se llamaría Aguacero, o tal vez Lluvia, dos títulos más bien escuetos, a imitación de los que los pintores les ponían a sus cuadros como para no sentirse culpables de abusar de la gramática expresando más de lo que se habían propuesto realizar con sus medios comunes.

Primera edición Oscar Todtmann Editores, 2002

Capítulo tomado de la edición de Candaya, 2006

Un comentario en "Lluvia"