Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

No veia a Loredán, el mejor de mis buenos amigos, hacía seis meses, precisamente desde el último baile de la Ópera, donde lo sorprendí, como en los buenos tiempos de sus atolondradas aventuras de esforzado galanteador, acompañado de un elegante dominó negro, en extremo discreto, que apoyado en el brazo de mi amigo, con no escondida timidez, se dejaba sin embargo decir cuantas extravagancias y apasionados requiebros se le ocurrían al amartelado galán.

Y por cierto, que así como extrañé verle lanzado en aquel enredo estudiantil, me cautivó de manera indecible la gentileza de la desconocida, su natural donaire, su actitud reservada, y la turbación real o fingida que pareció dominarla, cuando Loredán al divisarme exclamó en alta voz con la brusca franqueza de los envanecidos:

—Llegas a tiempo, mi querido Marcel, para que me asegures que no sueño, sino que soy en realidad el más venturoso de los hombres.

A tal exaltación, recuerdo haberle contestado:

—Nunca he puesto en duda que lo seas; pero esta vez —agregué sin malicia, puramente por seguir la corriente de aquella farsa de carnaval, impropia de la seriedad de mi amigo y de sus años— no me conformo con el bulto, ni con tu solo parecer, pues para confirmar lo que pretendes, necesito ver claro detrás de ese antifaz.

A este mi aserto, la desconocida retrocedió alarmada, cual si temiera de mi parte alguna impertinencia, pero sin lograr desasirse del brazo de Loredán, quien a su vez, procurando calmara, me dijo con sorprendente seriedad:

—Obtendrás lo que deseas, aunque no todavía, pues formalmente te prometo que si esta mi última aventura sobrepuja, como bien lo presiento, mis más tiernas felicidades de soltero, lo has de saber cuando vuelvas de Italia.

Loredán no era un niño, pasaba de los cuarenta, y si en su juventud no habían tenido tasa sus livianos placeres, era a la postre hombre formal, que sabía respetarse, y a quien nuevos y serios propósitos alejaban más y más cada día de sus pasadas calaveradas.

Esta circunstancia, agregada al poderoso sentimiento de atractiva curiosidad que me producía el pudoroso dominó, hizo que me supiera desabrida aquella cínica humorada en los labios de un hombre circunspecto y en vísperas de contraer un razonable matrimonio de inclinación y conveniencia, tratándose nada menos que de una desconocida, de un disfraz, en un baile de máscaras; en quien si, a la verdad, el más avezado observador no hubiera descubierto ni uno solo de los resabios peculiares y por demás comunes a las alegres convidadas de semejantes bacanales, muy bien podía fingir con especial maestría el natural encogimiento del primer desliz de una honesta mujer, no siendo en realidad sino una insigne pecadora. Pero así mismo, llegó a ocurrírseme, que bien considerada la aventura, sólo fuera en realidad una inocente pantomima, una comedia improvisada, por todo extremo irreprochable, para reír de mi alarmadiza candidez; por lo que vacilando en darme o no por engañado, merced al papel de pudibunda que la desconocida representaba a maravilla, reanudé la conversación interrumpida preguntando con afectada curiosidad, a ver de oírle siquiera el timbre de la voz.

—Y bien. Vamos á ver, si no soy indiscreto. ¿A qué altura en la escala de las mutuas promesas han llegado ustedes hasta ahora?

—A la del primer peldaño, y nada más —contestó Loredán con presteza. —Considera que hace veinte minutos, por obra de la fatalidad o de mi buena estrella, nos hemos encontrado, atraídos de manera violenta, irresistible, como dos llamas del mismo incendio, como dos almas que se complementan, dos cuerpos simpáticos que tienden a juntarse para no formar sino uno. Y henos unidos como ves… y quién sabe hasta cuándo.

Un suspiro profundo, que así podía venir de crueles desengaños como de lisonjeras complacencias, se le escapó al reservado dominó, mientras que yo agregaba, procurando abrir brecha en su tentadora reserva:

—Si no pasa de ahí todo el camino andado, les aseguro que van con pies de plomo.

—¡Oh! ni un palmo más —agregó Loredán. —Sólo puedo decirte que conozco de ella, dos ojos negros que iluminan como verdaderas estrellas, y el sonido de su voz, cuyo timbre armonioso, atrayente, me produce el efecto de una reminiscencia dulce, tierna, dolorosa, que no acierto a explicarme.

Al expirar esta última frase, la esquiva compañera de mi amigo, confundiéndome más, hizo un visible esfuerzo para vencer su timidez, y saludándome con una ligera cortesía, arrastró a Loredán lejos de mí, a tiempo que los acordes de un vals de Straus, ráfaga resonante de vibradoras armonías, ponía la sala en movimiento, y los perdí de vista.

¿Qué mujer era aquella, que así llegaba a dominar lo indominable: el alma sin encantos de un extenuado en los placeres de la vida? Porque, al fin, no se ocultaba que la exaltación de Loredán era sincera.

Sin embargo, media hora más tarde ya había olvidado tan extravagante aventura, considerada una de las tantas de las que ocurren en París a cada paso. Me retiré del baile pensando en cosas serias, y a la mañana siguiente un rápido de la línea férrea “París, Lyon, Mediterráneo”, me conducía hasta Niza ya en camino de Italia.

***

Cuando por vez primera nos es dado. admirar la tierra augusta de las seculares tradiciones, de los poéticos ensueños, de las enseñanzas perdurables, tierra de asombros, poblada de maravillas, de fantasmas, en la que viven nuestra vida en la intimidad del pensamiento y la memoria, que nos absorben con su poderosa dualidad de sombras invisibles y palpables portentos; cuando se discurre en aquel mundo de los pasmos, vivo en sus catedrales, en sus ruinas, y no se es un réprobo arrojado de sacro Empíreo de las artes, ni se le ha negado al entendimiento la luz reparadora de la Historia, sólo tienen cabida en el espíritu aquellas impresiones que recibe de los objetos que inmediatamente nos dominan; nos falta tiempo para ver y sentir, para admirar y estudiar, aunque someramente, lo que otros vieron o dejaron de ver, para pedir a aquellos monumentos respetados por los siglos el secreto de sus relaciones con el hombre, la página terrible o venturosa que sepultarán sus escombros.

¡Qué mucho pues, que mis recuerdos de París no resistiesen el asalto de mis nuevas y multiplicadas sensaciones! ¡Qué mucho no pensara sino muy vagamente en mis amigos, a quienes si no olvidaba en absoluto tampoco se me ocurría solicitar si eran o no felices!

Italia me poseía y no dejaba nada de mí que no fuera exclusivamente para ella.

Así pasaron varios meses, como breves instantes. A los comienzos del otoño volví á París, y al día siguiente de mi regreso, como acertara a cruzar por los Campos Elíseos a la caída de la tarde, en el momento esplendoroso en que el sol desaparece entre celajes de oro y púrpura, detrás del Arco de la Estrella, alcancé a divisar a Loredán, muy cabizbajo y como huyendo de la gente, que se perdía en las curvas de un estrecho sendero.

Rebosante de júbilo corrí tras él, procurando alcanzarlo. Como antes he dicho, era el mejor de mis amigos, al cual me unía un fraternal afecto desde los bancos de la escuela. Sin dejar de seguirlo llamélo por su nombre repetidas veces, primero a media voz, luego casi a gritos; pero no oía a fingía no escucharme, continuando imperturbable su camino.

Insistí en darle caza, apreté el paso, me lancé a la carrera sin cuidarme de llamar la atención, y como se viera al fin cogido, se detuvo sin manifestar contrariedad, ni aun siquiera sorpresa, cuando me vio bien visto. Estaba pálido, intensamente pálido, y ojeroso, y descarnado, cual si convaleciera de cruel enfermedad. Al estrecharle la mano se sonrió con indiferencia, y como distraído exclamó:

—¡Ah! ¿Eres tú?…

—Ya lo ves —le contesté asombrado de semejante frialdad, así como del sonido cavernoso de su voz, de la vaguedad de su mirada, de su aspecto ruinoso, envejecido, y de la profundísima tristeza que revelaba su semblante; y esforzándome en investigar qué le aquejaba, si estaba enfermo, si padecía de algún pesar que tardaba en confiarme, terminé por decirle, tras mil protestas de mi cariñosa amistad:

—Ánimo pues, amigo mío, que ya me tienes aquí para curarte…

—No te preocupes por mí —tornó a decir con supremo abandono. — Tú si que eres dichoso…

—Seguramente, cuanto se puede ser, gozando de salud y teniendo tranquila la conciencia.

—¡La conciencia! —repitió con amargura y trató de alejarse.

Seriamente alarmado, lo detuve diciéndole:

—Oye. Vamos comer juntos, y hablaremos con más intimidad, como en mejores días.

—¿De tus viajes?

—¡Oh! de ti, en primer término. De lo que te preocupa, te tortura y quieres ocultarme.

—Yo no te oculto nada. Pero te ruego que no pensemos en comer.

—¿Por ventura, has perdido en mi ausencia tu excelente apetito?

—No lo sé, porque ya no necesito de semejante materialidad para vivir…

—Pues no has logrado sino una friolera…

Y lo que se me salía decirle me lo tragué, temiendo ahondar de manera violenta en el misterio de su transformación, de su profundo abatimiento.

—Si quieres, sentémonos aquí, —díjome después de breve pausa, con extremada laxitud, cual si estuviera muy cansado.

Y nos sentamos en dos sillas detrás del teatrillo de Guignol, junto a un arriate de floridos geranios. Y Loredán cruzó la pierna izquierda sobre la derecha y se quedó cual si estuviera solo, profundamente distraído.

El cambio en é1 efectuado era completo, sorprendente. No era aquel el mismo hombre jovial, cautivador, inteligente, que había dejado saludable y feliz hacía seis meses ¿Qué prodigioso filtro, qué inesperada catástrofe había logrado cambiar aquella vigorosa naturaleza en triste ruina condenada a desaparecer en breves días? Sin ningún fundamento me di a considerar si durante mi ausencia se le habría declarado alguna cruel enfermedad, de las que no perdonan, y no le era desconocida la gravedad de su estado, ¡y se sentía morir! Pero si el mal no provenía del cuerpo, sino del alma, como luego se me antojara sospechar, ¿qué podría acontecerle o haberle acontecido? ¿La muerte acaso de su señora madre, a quien idolatraba? ¿La pérdida repentina, completa, de sus cuantiosos bienes de fortuna? O por desgracia, ¿había fracasado al realizar aquel su proyectado matrimonio con la heredera de un nombre esclarecido, en que fincaban su ventura, no sólo él, sino su anciana madre, y toda su familia? ¿Qué pensar de aquel cambio, de aquella tristeza abrumadora, de aquel abatimiento físico y moral al propio tiempo, y del desdén supremo por cuanto le rodeaba, tan contrario a la vivacidad de su carácter, a su ardorosa complexión de sibarita afortunado?

Y mientras yo reflexionaba en tantas cosas tristes, y me perdía en dolorosas conjeturas, verdaderamente apesarado, mi pobre amigo, sin dejar de mover de manera nerviosa el pie de la pierna cruzada, como por obra de un oculto resorte, veía el espacio sin nada ver y sin penar en nada.

Absorto ante aquella manifestación del más profundo abatimiento, me quedé largo rato viendo pasar por la incomparable avenida los carruajes de regreso del Bosque, cargados de paseantes, de rostros satisfechos y dichosos (me lo parecían todos), y recordando las muchas veces que, junto con el Loredán de otros días, había cruzado a la misma hora la amplia avenida, de vuelta del paseo, entre la púrpura crepuscular de las prolongadas tardes estivales o a la remisa claridad de las grises medias tintas del invierno, siempre alegres, felices, llevando de ordinario en la mente un proyecto agradable fácil de realizar, comunicándonos nuestras empresas, nuestras esperanzas, ó pensando sin amargura en las ajenas. Y con estos y otros recuerdos de nuestra venturosa existencia, de nuestra delicada amistad, en que, prevalecía la mutua estimación sobre el afecto mismo, me aprecia haber de pronto envejecido, y haber transcurrido largos años entre lo que ayer no más aconteciera y mi vuelta a París, golpeándome el cerebro el sic transit desolador de La Imitación del Impecable, que se me venía a la memoria y a los labios, en esta frase de sumo desaliento:

—¿Será posible que así termine lo que fue gloria, ventura y alegría?

***

Un cuchicheo amoroso detrás de unos arbustos y del bosquecillo de geranios en flor, me hizo tornar la vista y contemplar de nuevo a Loredán, en la misma invariable y callada actitud.

A pesar del propósito caritativo de no darme por entendido de su mísero estado, no pude contenerme y le dije:

—Por lo visto no eres el mismo venturoso amigo que dejé de ver hace seis meses…

—¿Lo crees así?

—¡Ya se ve que lo creo! Eres otro hombre muy distinto del de la noche del último baile de la Ópera, en que nos vimos por última vez, hace seis meses.

—¡La noche del último baile de la Opera! —repitió Loredán como recapacitando… Luego añadió con rapidez: —¿Por qué me la recuerdas? ¿Sabes algo? ¿Estás en el secreto?

—No sé de qué me hablas; pero debes ser franco y confiarme tus penas, como antes no te excusabas de repetirme tus locuras. Tienes algo que te duele, que te devora, que te mata, y persistes en callarlo a mi buena amistad. ¿Por qué no repartir entre los dos, si es que aún me tienes por tu mejor amigo, lo que no te cabe en el alma?

—Soy el mismo de siempre —replicó Loredán haciendo un gran esfuerzo para aparentar serenidad; pero decayendo lastimosamente casi al punto de aquel arranque de insostenible energía, añadió á media voz: —Sólo que ahora me siento más tranquilo, menos inconsecuente… Vamos á ver —y se reconocía el esfuerzo que le costaba hablar: —¿supongo que has hecho un viaje muy feliz, que has estudiado y aprovechado el tiempo?

—Así, así, —le contesté sin dejar de observarlo.

—Yo también me he distraído mucho.

—Se te conoce. Pero no abundas como antes en aquella persistente disposición a gozar de la vida.

—Exageras. Me siento como nunca… porque hace ya algún tiempo, esto para ti solo, que estoy muerto…

—Muerto o vivo, he de saber tus penas, tus pesares…

—¡Penas! ¡Pesares!… Sensaciones son esas de la vida que me ha abandonado.

—Háblame formalmente…

—Mira ya el sol se va, y con la noche vienen las sombras cual aves negras de pesado vuelo a contarnos sus cuitas: las historias del más allá desconocido. Yo, sombra como ellas, si lo deseas, te contaré las mías.

—Te han embrujado; ya no me queda duda…

—Te alarmas sin razón… —y cambiando repentinamente de tono y reanimándose cual si recuperara con placer la memoria:

—¡Ah! —exclamó, golpeándose la frente y muy paso. —Me olvidaba decirte que he vuelto a ver a Claudia.

—A Claudia… Espera… No acierto a qué Claudia te refieres… Y un repentino escalofrío estremeció mis nervios.

—¿Es posible —prosiguió Loredán —que te hayas olvidado de la chicuela de la isla de San Luis, de la bella camisera, como tú la nombrabas, la hija del brutote de Marmilet, nuestro fantasma del puente de San Miguel?

Y se echó a reír nerviosamente.

—¡Y qué! ¡No puede ser! ¡Estás disparatando! —exclamé desconcertado.

—¿Por qué razón?

—¡Me lo preguntas! ¿Acaso no recuerdas que la desgraciada a que haces referencia murió suicida hace lo menos veinte años?

—Pues te aseguro que he vuelto a verla. Que la veo con frecuencia…

—No sabes lo que dices, mi pobre Loredán, estás soñando.

—Te juro por mi honor que no miento. ¿Para qué supercherías? He vuelto a verla y tú también…

—¡Yo!

—¡Sí, tú, y muy bien que la viste, y aun recuerdo que le hablaste!

—En mi ausencia —le dije con tristeza —parece que han sucedido muchas cosas raras.

—¡Oh! sí, muy raras; y por sobre todo extraordinarias —agregó Loredán reanimándose con inusitado vigor. —¿Te acuerdas de la última noche que nos vimos en el baile de la Ópera?

—No la he olvidado.

—¿Recuerdas con quién estaba yo?

—Perfectamente. Dabas el brazo a un elegante dominó de raso negro, a quien no conocías cuando nos encontramos, y al que cortejabas con extraña locura.

—Pues bien, aquella mujer… Era Claudia.

—Repito que es imposible, que deliras. A menos que no fuera el suyo aquel cadáver blanco, casi infantil, que fui a ver a la Morgue, hace veinte años, y acompañé luego al cementerio, cumpliendo por ti, que te hallabas ausente, tan piadoso deber.

—Sí que lo era…

—Entonces cómo explicar el hecho material de haber vuelto a verla?

—No lo sé; pero más te sorprenderá lo que aún ignoras y he de referirte, si me ofreces, por supuesto, absoluta reserva…

—Te empeño mi palabra.

—Está bien. Lo sabrás todo al fin…

—Dime antes —añadí interrumpiéndole, —¿no sería mejor cambiar de sitio, ir a un café, a un lugar reservado?…

—¿Para qué? Aquí es mejor. Estamos solos y de curiosos importunos nos protegen las sombras. Además, ella acierta a pasar por estos sitios cuando la noche cierra, y puede que la veas.

—¿Ella, dices?

—Sí, ella, amigo mío. Estoy cierto que ha de venir y la verás. Ella misma. Tan linda y delicada como antes. Una flor, una verdadera flor de castidad y de inocencia. Espera.

Yo incliné la cabeza y sentí que mis ojos se humedecían. ¡Pobre amigo!

La mágica iluminación de la avenida, con sus mil ramilletes de globillos eléctricos,

acumulados como ascuas de diversos colores a la entrada de los café—cantantes, vino a suplir la luz crepuscular, desaparecida con lánguida pereza en el obscuro manto de la noche; y allí, en aquel rincón encantador de la bulliciosa Metrópoli, nos hallamos tan solos, tan aislados, como en el corazón de espeso bosque. Loredán, con la mayor cautela, volvió a todos lados la cabeza cual si temiera ser oído por otros oídos que los míos; acercó a mi su silla, y profundamente conmovido comenzó por decir como sonámbulo:

***

—Mis padres… que no yo… pero no, yo no debo recriminarlos, obedecieron a los sentimientos en que habían sido educados… Tú lo sabes. Ellos me adoraban. Bien lo sé. Me adoraban acaso demasiado. El amor de los padres es sagrado. No los vituperes y escucha.

Conocí a Claudia cuando cumplía diecisiete años. Era un ser ideal lleno de gracias, de abnegación e inocencia, como antes ni después vieron mis ojos. Disimula si te repito lo que sabes; pero lo juzgo indispensable…

—Sigue, sigue, —le dije, comenzando a sentir la melancólica influencia de los recuerdos tristes…

—Nos vimos, nos amamos, y alcancé a persuadirme que su belleza física, con ser como ninguna… sobrehumana, no era siquiera comparable a su belleza moral, a los esplendores de su alma, en toda la excelsitud de sus inefables encantos… ¡Oh! ¡Qué emoción la mía, al cruzar en las tibias noches del estío el solitario puente, desde el cual la divisaba en la ventana de un cuarto piso del malecón de Anjou, bella bianca vestita, a la luz de la luna que plateaba la corriente del Sena, o a favor de los amortecidos reverberos que se reflejaban en el agua!… Y luego cuando subía a un aposento del entresuelo de la misma casa, donde una buena mujer, una florista, protegida de Claudia, nos permitía encontramos y pasar juntos, bajo su cariñosa vigilancia, breves instantes de suprema felicidad. Claudia bajaba a recibirme, siempre ruborizada y anhelante: diríase que la apenaba la furtiva escapada del materno regazo. De ordinario, sin decimos una sola palabra, las manos estrechadas, poseídos de inefable ventura, se pasaban las horas como instantes, viendo correr el río y oyendo repetir el murmurio de las aguas el himno del amor que al unísono entonaban nuestras almas. Otras veces, ¡qué coloquios más tiernos en un decir de palabras cortadas, de suspirados monosílabos, de frases hechas y comunes que nos llegaban al oído como primores de la suma elocuencia! Nuestras almas ingenuas, candorosas, pugnaban por escapar de su prisión de carne y fundirse en una sola aspiración de perdurable éxtasis.

¡Oh! ¡qué noches de inocente ventura, de castidad embriagadora! La amaba, tú lo sabes muy bien, con entusiasmo, con delirio, como el mayor de los bienes que el cielo me hubiera concedido. Ella vivía en mi alma como en su propio ser; a todas horas, en todos los instantes de mi vida, estaba allí en mi corazón, en mi memoria; su recuerdo iba conmigo á todas partes, y era suyo al despertar mi primer pensamiento, como suyo había sido mi último ensueño al quedarme dormido. Claudia había llegado al convencimiento de que era amada con pasión, con locura y me amaba á su vez con amor idolátrico. Yo fui su Dios, su religión y su ventura; fuera de mí, todo te era indiferente; su vida era su amor, y yo el único ser en quien confiada había depositado todo el tesoro de sus virginales ensueños junto con la de su felicidad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dos años… ¡dos años nada más!… ¡Cuán cortos los instantes de aquella dicha sin penas, de aquella inagotable sed de amor sin remordimientos! Luego, lo que acontece cuando nos ciega la pasión, cuando la debilidad nos extravía, cuando la ruin materia logra siquiera sea un instante sobreponerse a las puras delicadezas del amor: el abandono de la carne a la carne, el torpe arrebato de voluptuosidad y la caída del azul infinito, radiante, esplendoroso, lleno de paz, a las pérfidas sombras que protegen las faltas, a la obscuridad de la conciencia, a las violaciones del deber, a las torturas sin remisión del alma. Mis sinceras promesas fueron entonces único puerto de salud, su esperanza. Solemnemente le había jurado ser su esposo, ante la blanca hostia que a nuestros ojos se elevara en el cielo la noche de nuestra inmensa… desventura; y seguro de cumplir mi juramento, a pesar de la oposición que pudiera encontrar en mi familia, se hicieron por entonces menos duros nuestros remordimientos. Meses después, una noche muy triste, encontré a Claudia sollozando: el corazón me dio un vuelco, y lloré como ella. Lo que me dijo, venciendo a duras penas su pudor, su vergüenza, me dejó anonadado; no porque dudase yo cumplirle mi promesa, sino porque débil de carácter veía llegar con miedo el momento

de librar la batalla en el seno de mi familia. Así, de día en día, con fútiles pretextos fui aplazando la hora de confiar á mis padres lo ocurrido, así como mi resolución irrevocable de unir a Claudia a mi destino; hasta que apurados al fin todos los plazos, todas las dilaciones, sin que una vez mi tierna amiga abrigase la más leve sospecha respecto a mi lealtad, ni por ninguna consideración alcanzara a entibiarse el santo amor que nos unía, forzoso me fue llegar á la imprescindible confesión de mi falta, a la promesa hecha ante Dios, e impetrar el consentimiento de mis padres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conoces el escándalo que semejante acontecimiento produjo en mi familia, y la formal negativa a consentir en una mesalliance, por todo extremo ridícula y fuera de razón, como decían. Esto pasaba al propio tiempo que en el extremo opuesto, el bárbaro de Marmilet, holgazán empedernido, que alimentaba su vagancia y sus vicios con el trabajo de su pobre mujer y de su hija, a quien pretendía casar con un ricacho mercader de trastos viejos, ponía el grito en el cielo, y compelía con atropellos a la infeliz muchacha a reclamar por medio del escándalo algún dinero en cantidad suficiente a resarcirlo del frustrado proyecto del matrimonio…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con heroica entereza resistió Claudia los malos tratamientos de su padre, sin proferir palabra. Era mayor, tenía diecinueve años, y no hubo forma de hacerla desistir de su silencio, ni agobiada por el pesar y la vergüenza…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A días de gloria, siguieron días de infierno. Imposible me fue volver a verla, recluida y vigilada como la mantenían. La vecina del entresuelo se negó a recibimos, temerosa de las brutalidades de Marmilet, y obtuve sólo a suplicas y luises, que se prestara a proteger nuestra correspondencia epistolar… Por aquella mujer supe los planes que se fraguaron para forzarme a pagar con dinero lo que no tiene precio, y la decidida firmeza de la infeliz atribulada a no ceder a tan viles propósitos. “¡A saldar cuentas, como hombre de bien!”, me dije entonces. Y no esperando vencer de ningún modo la resistencia de mi familia, comencé a dar los pasos indispensables para casarnos clandestinamente…

Tú viajabas, como acontece siempre que me sobrevienen grandes desventuras. No tenía de mi parte ni las inspiraciones de tu generoso corazón, ni tus buenos consejos: Me fié de otros amigos, que me traicionaron, y una noche, cuando yo menos lo esperaba, mi padre me ordenó acompañarlo a la Estación del Norte. A nuestra llegada, la máquina del expreso de Calais humeaba próxima a partir, y uno de mis tíos, viajero infatigable, nos esperaba. —”Vamos a Londres, a acompañar a Juan que emprende por centésima vez sus correrías, dijo mi padre, y a practicar un negocio importante del cual debes imponerte por si te toca dirigirlo; estaremos de vuelta en el curso de la semana”. ¿Qué contestar? ¿Qué pretexto oponer? Sin la más leve sospecha, respecto del verdadero objeto de mi salida de París, me pareció que mostrándome complaciente lograría poco a poco ablandar a mi padre y alcanzar de él, por el camino de una sumisión deferente, lo que no había conseguido por los medios hasta entonces empleados. Llegados a Londres, resultó indispensable al supuesto negocio regresar por Marsella. A pretexto de una indisposición en su salud, mi padre no pudo acompañarnos. Mi tío y yo nos embarcamos en Southampton y ocho días después no fue a Marsella sino a Nueva York donde arribamos….

Protesté contra la aleve treta. Exigí en todos los tonos mi pronta vuelta a Francia. Escribí a Claudia refiriéndole lo ocurrido, y me dispuse a reembarcarme en primera oportunidad. Aparentó mi tío apiadarse de mi desesperación, me ofreció regresar haciendo antes un rodeo indispensable para no faltar en absoluto a las instrucciones recibidas, y algunos días después dejábamos los Estados Unidos. ¿Dónde íbamos? Se me engañó de nuevo. Tras larga y pesada navegación halléme en Buenos Aires, donde subió de punto mi dolor y mi desesperación al leer en los cablegramas de París, entre las noticias sensacionales, el suicidio de una muchacha de menos de veinte años, cuyo cadáver había sido extraído del Sena; y aunque no se decía el nombre de la desgraciada, un opresor presentimiento me dejó anonadado…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡No me engañaba el corazón, la suicida era Claudia! Mi pobre Claudia, mi adorada Claudia, como se confirmó después… La carta que le escribí de Nueva York la decidió a morir…

Cuánto sufrí, lo sabe Dios, lo sabes tú, a quien acudí repetidas veces en mi acerbo dolor. No concebía poder sobrevivir a tan hondo quebranto, y más de una vez cruzó adornada de rosas blancas por mi mente la idea consoladora de desaparecer, de seguir a Claudia en los senderos de lo infinito… Me detuvo, hoy lo veo, la fatalidad de mi destino.

Loredán guardó silencio y se quedó como abstraído en visiones fantásticas. Yo lo dejé perderse en sus lucubraciones, que traspasaban de seguro los limites estrechos de la vida terrena, de las cuales volvió dando un suspiro quejumbroso como quien despierta de prolongada pesadilla, exclamando con inmensa amargura:

—¡Oh! ¡El tiempo! ¡Tú no sabes qué monstruo son los años! ¡No hay dolor que no venzan, afecto que no devoren, cumbre que no allanen, penas y tormentos que no hagan olvidar! ¡Al amor, al santo amor lo traicionan, lo burlan, a la belleza la injurian, al orgullo lo humillan y a la muerte misma la escarnecen! Naturaleza vil y despreciable la del hombre, sin alientos para perseverar en el dolor, sin energía para sufrir…

—Meses y años pasaron; aquellas mis abrumadoras amarguras, malamente tenidas por eternas, como no lo eran ya mis lágrimas, fueron perdiendo día por día su acritud, su violencia, su noble insensatez, a favor de las auras de vida nueva, reparadora, que torné a respirar; y aconteció que lentamente lo que venía de atrás como sagrado —fe, recuerdos, amor— fue cediendo al poder de otros deseos, de nuevas tentaciones, y el anhelo instintivo a gozar de la vida y del amor. ¡Del amor! ¿Me has comprendido bien? Y de mi alma, como de nido abandonado, desapareció el calor confortante de los puros afectos, y fue alejándose el recuerdo de Claudia, hasta quedar reducido a una reminiscencia melancólica, a uno como ensueño vago, vaporoso, que si me apartaba de la tierra, era para hacerme volver a ella con mayor decisión…

A tanta infidelidad contribuyeron, haciéndose mis cómplices, cuanto vieron mis ojos en el vario curso de mis viajes; cuanto de alguna manera impresionó mi espíritu: las maravillas de la naturaleza, los primores de las artes, la obra inmensa de Dios, y las mezquinas debilidades de mi ser. Sobre el recuerdo de mi primer amor fueron cayendo como piedras sobre el cadáver del vencido Manfredo, arcos de triunfo, columnas alegóricas, templos paganos, estatuas, circos, catedrales… Ménfis con sus pirámides, su Esfinge; el Partenón y su montaña del Acrópolis; Roma con sus magnificencias y sus ruinas: túmulo inmenso bajo el cual mi primer amor fue sepultado.

***

Loredán tornó a quedar como sumido en sus negros pesares, y yo con el pensamiento me dejé ir a extravagantes disertaciones propias del caso y excusables…

Para todos los delitos tenemos penas severas, crueles, a veces deshonrosas; nuestros códigos no han economizado el rigor. Aquí la guillotina, allá la horca, el garrote, la silla eléctrica, y en menor escala la penitenciaría, el trabajo forzado, las detenciones temporales, las multas, los arrestos, y la publicidad del delito y del nombre de sus autores, que es una doble pena. No hay piedad para el crimen, no se le tolera, ni se le deja impune. Tras la falta el castigo. Perfectamente: la sociedad se escuda, se defiende y a las veces se venga, y está en su derecho. Pero todos las salvaguardias no han sido establecidas sino para proteger la parte material de nuestro ser, para amparar la vida en su relación con la materia, con la carne y con lo que a ella corresponde: la propiedad, el derecho adquirido, el goce del bienestar que disfrutamos… ¿Me hieres lo que de mi sangra a la vista? Pues al punto el castigo. ¿Atentas contra lo que poseo en bienes materiales? La acción reparadora de la justicia no se hace esperar. Muy bien. El ser material está escudado. Pero el alma, esa otra parte consustancial de nuestro ser, la hemos dejado abandonada y sin mayor defensa, no obstante sean de muerte para el cuerpo no pocas de las heridas que aquélla suele recibir. Y héla ahí sin escudo, a merced de las malas pasiones, de la propia debilidad en la mujer, de las asechanzas de los que las pervierten, de los ultrajes y torturas a que son sometidas no pocas almas puras, sencillas, inocentes y crédulas. Ultrajes y torturas más infames que los que se infieren á la carne.

…El ladrón, que le roba a una muchacha los zarcillos va a la cárcel, y si reincide, a presidio; pero quien a esa misma chica roba la honra, y la pervierte, y de vergüenza y de pesar puede hacerla morir, ése no tiene pena, no es penable. Impunemente se puede abusar, pues, de una mujer, relativamente débil, candorosa, confiada en las promesas de quien le finge amor, y sepultarla para toda la vida en los horrores del vicio, del remordimiento y la desesperación, inhabilitándola hasta para el augusto ministerio de la maternidad. Nada de cuanto se haga por ese lado, se castiga. Engañar, corromper, ultrajar, aniquilar un alma no es delito punible. Es tan natural y tan común seducir a una incauta y dejarla, como dicen, plantada, que parece ridículo ocuparse en ello. Confiad a un abogado de conciencia la causa de un alma asesinada, y os dirá puesto en razón: “No puede haber proceso, porque la ley no se cuida del caso”. Agregando por su cuenta: —”¿Por qué no se defendió? ¿Por qué fue débil? ¿Por qué se dejó seducir?” Argumentación por todo extremo… razonable. Pero no os dirá lo mismo si le encargais de perseguir por los tribunales a quien os ha estafado. No os dirá entonces como en el caso anterior: “¿Por qué no os defendisteis contra las argucias del estafador? ¿Por qué fuisteis débil? ¿Por qué os dejásteis seducir por el ladrón, hasta confiarle lo que os ha robado?” ¡Oh! no os hará nunca semejantes cargos, que en el primero de los casos encierran duras humillaciones contra la pobre víctima, porque para esta especie de reclamos sí tiene fuerza el código penal, y la sanción pública está de vuestra parte, con la respetabilidad del veredicto de los fuertes.

Si no, fijaos en la impresión que produce en el público la una y la otra falta, no la llamemos crimen. A la noticia de un robo cualquiera, sea el de un pedazo de pan, todas las cejas se fruncen, y la mueca que hacéis es de disgusto, de repulsión, de asombro: ¡robar! ¡qué horror!… Pero si os cuentan en la calle, en la tertulia o en la Iglesia —que de todo se habla en todas partes— que alguien sedujo a una muchacha y la hizo desgraciada, la mueca en este caso no será trágica, ni expresará repugnancia y asombro, nada de eso: lo primero que se mueve en el rostro de quien oye tal nueva —con raras excepciones, por supuesto,— son los labios, para apuntar una sonrisa impía, sarcástica, atrevida, acompañada luego de la envidiosa complacencia que ocultan los ojos. Y acaso sea por esta revelación de nuestros íntimos sentimientos de moralidad en tales casos, que las leyes de no pocos países han dejado sin pena aquellos crímenes que más directamente hieren la sociedad y la familia…

La voz de Loredán, esta vez más angustiosa e insegura, rompió el hilo mal devanado de mis razonamientos

—¡Han pasado veinte años, dijo, que se resumen para mí en delirios, hastío, dolorosas flaquezas de mi gastado é impresionable organismo, y olvido absoluto de las que fueron delicadezas de mi alma, hasta la noche cruel del último baile de la Ópera, en que tornaron a mi memoria los más vivos recuerdos de otros días, y vino Ella de nuevo, en toda la plenitud de su belleza, a poseerme!…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡Mira qué coincidencia! Algunas horas antes, inesperado y punzante dolor me había mordido el corazón. Rebuscando entre viejos papeles un soneto autógrafo de Benserade, para regalarlo a Valentina, me encontré de improviso con el propio periódico donde por primera vez había leído la noticia del suicidio de Claudia. Lo que me hizo padecer aquel casual hallazgo no lo puedes imaginar. De largo sueño me pareció despertar a la realidad de lo pasado en lo presente; y abismado en negra pesadumbre, permanecí hasta la hora de la cita que, nos habíamos dado —¿recuerdas?— para encontramos en el baile de la Ópera. Indiferente a cuanto me rodeaba en el vasto recinto lleno de luz, de ruidos, de millares, de máscaras, te esperaba, sumido en sombrías reflexiones, recostado a una puerta en el propio sitio donde debíamos encontrarnos; y no haría media hora que allí me hallaba en medio del desenfreno de la ruidosa orgía, con los pies en la sala del baile y el alma lejos, ¡oh!, muy lejos, te lo aseguro, en regiones obscuras y silentes, cuando al preludiar la orquesta una cuadrilla, pasó rozándome un elegante dominó de raso negro, empujado por otro color de escarlata, que se esforzaba en comunicarle su briosa desfachatez y en precipitarlo al torbellino de la locura y el placer. Al contacto de aquel cuerpo voluptuoso de mujer joven y elegante, sentíme resucitar a la vida sensual, al amor, al deleite, y arrastrado por atracción simpática hacia aquella desconocida, cuyo aliento anheloso, fragante, me acarició un momento, dejándome embriagado…

Propiamente no podría asegurarte lo que hice, ni lo que dije, sometido a la extraña influencia que llegó á dominarme. Frases galantes debieron desbordarse de mis labios que aparentó no oír aquélla a quien se dirigían, pero que fueron acogidas con visible satisfacción por su traviesa y dominante compañera, quien sin mayores preámbulos, tras de un ligero examen de mi triste persona, me dijo, deteniendo y acercando a mí al dominó fascinador: —”Puesto que ha sido tan afortunada en cautivaros, la dejo a vuestro cuidado, caballero; pero a condición precisa de que la llevaréis a cenar al Café Americano, donde me la devolveréis no más tarde de las tres”. Y colgándose del brazo de un Pierrot que venía galanteándola, añadió dirigiéndose a su amiga en son de despedida: —”Quedas en buenas manos, mi adorada; te lo asegura tu Lulú que no puede engañarte. No hagas, pues, tonterías, y no olvides la hora y el lugar donde debemos encontrarnos”. Perpleja permaneció mi singular conquista por algunos instantes, sin resolver qué partido tomar, si quedarse conmigo o seguir a su estrafalaria compañera. Traté de tranquilizarla como pude, y debo confesar que su timidez, real o fingida, contribuyó poderosamente a seducirme. Sin embargo, sentía verme cogido en aquella aventura vulgar, grotesca, impropia de mi edad; pero ninguna reflexión era parte a liberarme del fascinador embeleso que me poseía, creciendo hasta el delirio, cuando el reservado dominó, reparando en la lucha que se libraba en mi interior, exclamó dejándome pasmado con el sonido de su voz, dulce a mi oído como reminiscencia de inefable ventura: —”No os contrariéis, señor. Abandonadme”. —”¿Quién sois?— le supliqué asaltado por todos los recuerdos de mi vida pasada. —¿Quién podéis ser, que remotas memorias evocais en mi alma, y acelerais a voluntad los latidos de mi resfriado corazón?”— Y ella, volviéndose a todos lados como tratando de descubrir entre las mil parejas de danzantes a su desaparecida compañera, me contestó angustiada: —”Una pobre muchacha, sin apoyo en el mundo…” ¡Su voz me enloquecía! La interrogué a propósito del género de vida que llevaba, forjándome al propio tiempo quiméricos enredos que aparentaba ella no comprender, pero que la inquietaban… Poco a poco fue al fin tranquilizándose: la oí reír y sorprenderse, más de una vez, de mis sinceras frases, de mis recuerdos alusivos a un dichoso pasado, a los años felices de mi juventud, que ella tomaba —llegó a decírmelo— por inexplicables extravagancias mías; y desde el fondo de su antifaz, sus negros ojos, con marcada curiosidad, fijábanse en los míos, acrecentando el desconcierto que se producía en mi cerebro…

Un fluido extraño recorría todo mi ser. Ideas incoherentes, fantásticas, absurdas, cual deslumbradores relámpagos, cruzábanme el pensamiento que se me iba lejos… ¿Qué mujer o qué fantasma era aquél cuya voz seductora me parecía venir del fondo de una tumba? ¿Era un ser real o pura fantasía de la imaginación? ¿Estaba yo seguro de estar despierto y no soñar? Un instante se me ocurrió decirle: —”Vete, déjame en paz, que tú no eres sino una sombra vana”. Pero al propio tiempo me sentía renacer con todos los ardores pasionales de la juventud…

Llegaste tú, en aquel momento de suprema fascinación, y como yo, experimentaste la influencia del ser extraño que me poseía. No pudiste ocultarlo, ni a mí, ni a ella, que me alejó de ti para dominarme con mayor poderío…

Te aseguro que desde entonces no supe más de mí, sino de modo vago, indeterminado, en una confusión abrumadora entre lo real y lo quimérico… Sin haberse dejado ver el rostro a descubierto, fui arrastrado por ella, a punto de las tres, al Café Americano. Su amiga y el Pierrot nos esperaban. Cruzadas algunas frases triviales, propias del caso, pedí una buena cena, en un gabinete especial, donde nos instalamos. Me pareció el Pierrot un alegre muchacho, muy contento con la conquista de Lulú y con cenar en tan agradable compañía sin recurrir a su bolsillo. Su compañera, más práctica que él en aventuras, no pudo ocultarme la clase abyecta de las instigadoras al placer a que pertenecía, haciendo de ello industria. Sobreexcitados por d olor apetitoso de la cena y el avance de algunas copas de champaña, ambos lucían a descubierto sus caras rubicundas, sus chispeantes ojos, extremando con mil vulgares dicharachos las súplicas que yo dirigía a mi encantadora para que abandonara el antifaz. Lulú, muy satisfecha de haber hallado en mi el hombre que respondia a sus cálculos, el soñado protector para su amiga, no se cansaba de ponderarme la belleza y los méritos de la esquiva muchacha, a quien exhortaba a complacerme; pero observando con disgusto que a pesar de mis ruegos y sus exhortaciones, el caprichoso dominó, aunque sentados a la mesa, conservaba todavía su antifaz, exclamó al fin exasperada:

—”Basta de monerías, que pasan de ridículas. Descúbrete, que el señor no tendrá motivo de arrepentirse, y cenemos, que tengo un hambre de todos los demonios”.

—Jadeante de emoción, cual si fuera de pronto a descubrir el pavoroso arcano de mi amenazado porvenir, esperé en suspenso la aparición de aquel deseado rostro. Y cayó el antifaz, y apareció ¡Claudia! ¡mi adorada Claudia! en todo el esplendor de su belleza incomparable. Cien veces la llamé por su nombre, puesto de hinojos a sus pies, besándole las manos, y diciéndole: —”¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Allá en el fondo de mi alma te había reconocido! Pero realmente, ¿vives? ¡Te había creído muerta!”… Una estrepitosa y brutal carcajada de Lulú me dejó yerto. —”¡Conque la conocías!” —exclamó dándole rienda suelta a su estrambótica hilaridad… —”¡Cómo no! —le repliqué enfadado. —Ella fue mi primer amor… y será el último”. —”¡Cosa más rara!”, —repetía Lulú sin dejar de reír. Y Claudia, porque era ella, viva y radiante, se alejaba de mí, desesperándome; huía asustada de las apasionadas manifestaciones de mi exaltada idolatría, y esquivaba el alcance de mis brazos que procuraban estrecharla contra mi corazón…

Sobrevino entonces, no sé por qué, estrepitoso escándalo. Un centenar de máscaras, camareros y polizontes, invaden nuestra estancia. Hubo lucha tenaz. Aquella vil canalla se esforzaba en arrebatarme lo que era mío, lo que me pertenecía, lo que era mío y muy mío. Y me vencieron. Y a Claudia la hicieron desaparecer en el tumulto. Y quedé solo, sumido en pavorosa obscuridad. Silencio profundo se siguió a tanto estruendo. Imponderable laxitud a la violenta agitación de mis nervios… No me sentía el mismo hombre de unos minutos antes; había cambiado o dejado de ser. En vano procuré asirme a mi otro yo… el lazo que antes nos uniera estaba roto… y por largo tiempo quedé sin pensamientos, sin memoria, como fuera de mi…

***

La exaltación de Loredán creció más todavía, aunque produciéndose siempre a media voz con febril arrebato.

—De pronto, óyelo bien, no lo vas á creer, en la obscuridad que me rodeaba vi aparecer a Claudia, iluminada por apacible aureola. Una túnica blanca de largos pliegues caídos a sus pies realzaba su imponente belleza de estatua griega, llena de majestad.

—”¡Al fin solos!” —me dijo. Y me tendió la mano que estreché entre las mías, sin encontrar palabras que expresaran mi indecible emoción. Su mano estaba fría como un trozo de mármol; sus labios, antes rojos, se habían trocado en pálidos, y sus hermosos ojos perdido habían la animación y el fuego de la vida. Me hizo el efecto de estar muerta.

—”Vengo a exigirte el cumplimiento de tu promesa” —murmuró á mi oído con ternura, llevándome de la mano hacia el desierto bulevar. —”No habría venido nunca a reclamarte la palabra empeñada, si hubieras permanecido libre y fiel a mi memoria. Quien tanto había esperado, podía esperar más todavía… Pero ha llegado a mi noticia que otra mujer posee tu corazón, que vas a concederle lo que es mío hace ya muchos años, lo que compré con una falta y ratifiqué con un crimen”. —”Claudia, exclamé, yo no he amado verdaderamente sino á ti”… —”Lo sé, y por eso vengo a reclamar lo que me pertenece. ¡Ah! en cuanto a mí no he podido olvidarte… conmigo fue al abismo de mi perdición tu recuerdo, tu imagen y tú mismo, en el botón de amor que no llegó a ser flor porque no lo quisiste…”

Resuelto a concederle cuanto de mi exigiera, le pregunté: —”¿Dónde me llevas?” Y ella me contestó: “A revivir tus ya muertos recuerdos. A reconquistar mi bien perdido. Ven…”

La noche estaba fría, yo había perdido mi gabán, tiritaba. Se lo hice notar, y le insinué tomásemos un coche. —”No es necesario, dijo, nuestros pies, más veloces que esa ráfaga helada que sacude los esqueletos de los árboles, y que ha de confortarte, nos llevarán donde queramos”. Y casi al punto, sin habernos movido, cruzábamos estrechamente unidos, cual las sombras de Paolo y de Francesca, que viera Dante en el Infierno, por el puente Marie, iluminado por los pálidos resplandores de la luna, reflejados en las ondas del río. En la mitad del puente mi compañera se detuvo un instante, y mostrándome un cadáver de mujer casi desnudo que se deslizaba lentamente a flor de agua exclamó: —”¿La reconoces?” —”¡Oh tú, tú misma!” —le contesté viendo perderse la blanca imagen bajo el arco del puente. —” Así pasé, agregó, del uno al otro extremo de la vida, sola, sin ti, que me habías prometido no separarte nunca de mi lado…” Desaparecido el cadáver, fijáronse mis ojos en otra blanca aparición bañada en luz, en la ventana de un cuarto piso del malecón de Anjou…

—”¡Otra vez tú!” —exclamé conturbado. —¿De dónde vienes? ¿Qué pretendes de mí?” —”Vengo de donde Dios me envía —díjome exhalando un suspiro, —a escuchar de tus labios, siquiera sea por la última vez, lo que en otro tiempo no te cansabas de repetirme”. —”¿Pero no sueño? Dime. ¿Verdad que no deliro? ¿Qué eres en fin, realidad o fantasma?” —”¡Oh, todo a la vez!” —contestó acariciándome con sus muertas miradas. Y, cual si dispusiéramos de poderosas alas, nos alejamos de aquellos sitios de opresores recuerdos; partimos la isla por mitad, sin encontrar alma nacida; cruzamos de nuevo el río por el puente de Tournelle y penetramos en un dédalo de desiertas y obscuras callejas, donde violentas ráfagas prorrumpían en agudos aullidos o se desgarraban con lamentos de seres invisibles. El París de las negras tinieblas, de las asechanzas pavorosas, nos franqueaba la entrada a sus crueles misterios. Los que eran agonizaban o dejaban de ser; los que fueron nos escoltaban en legiones inmensas de fantasmas, a las veces visibles… De pronto, súbita claridad hiere mis ojos. Nos hallábamos frente á San Esteban del Monte, de cuyos abiertas puertas surgía como un incendio. Un instante de reposo me deja contemplar la iluminación interior de la Iglesia. Todo en ella deslumbra al fulgor de los cirios del Sarcófago de Santa Genoveva, que dan a los altares y al mármol blanco de la tribuna y de sus nobles espirales, prismáticos reflejos. Recordé entonces la devoción de Claudia por la patrona de París. Inmenso era el concurso prosternado en el templo. Revestida con los sagrados ornamentos sacerdotales, oficiaba la Muerte… y una melodía suave, quejumbrosa, poblada de cautivadoras y tristes remembranzas, flotaba, cual tenue gasa perfumada por divinas esencias, sobre los recogidos devotos arrodillados ante el terrífico oficiante. Entramos… Mudo de asombro reconozco entre los fieles allí congregados a toda mi familia, a todos mis amigos, y a cuantas personas había visto en mi vida, no sólo en mi país, sino en mis viajes. Allí estaba mi padre, más que nunca severo, y mi tío Juan —que ha dejado de existir ha muchos años. Allí mi madre, siempre angustiada y cariñosa… Y tú, impasible; y el bruto de Marmilet, regocijado; y Cesarina la florista, la confidente de nuestros trágicos amores; y hasta el ricacho de Carot, el burlado pretendiente de Claudia, que aún me veía con rencor…

Claudia y yo nos arrodillamos en la primera grada del presbiterio, dímonos las manos y permanecimos prosternados hasta que el oficiante, terminada la misa, levantó en alto su mano de esqueleto y nos bendijo.

Un instante después nos encontramos solos y a obscuras, todo había desaparecido, y repasábamos el Sena volando en dirección a la Bastilla. —”Gracias, gracias”, le oí decir entonces. “Has pagado tu deuda. Eres mi esposo ante Dios y los muertos. Vamos a descansar”… Y seguimos nuestro rápido cursó, como aves viajeras en solicitud del blando nido…

La plaza Voltaire nos vio pasar envueltos en girones de niebla. Extraño rumor vino a encontramos. Apiñada muchedumbre estacionaba frente a la prisión de La Roquette. El más triste y abrumador de los acontecimientos humanos, iba a efectuarse allí. —”Sigue, sigue, no te detengas”, dijo Claudia angustiada; “no te atormentes en mirar lo que ya está de más”. —Pero mis pies se resistían a obedecerla, y como clavados permanecieron ante el sombrío edificio…

Ejecutaban a un malvado. Los altos maderos y la plataforma del instrumento del suplicio sobresalían por sobre las cabezas de la tumultuosa muchedumbre, ávida de la sangre que iba a derramarse. El nombre del reo, cosa extraña, no supieron decírmelo. Que yo recordase, no se había anunciado nada semejante. Era la hora justa de las ejecuciones capitales: amanecía. El pálido crepúsculo le daba a cuanto iluminaba tétricas apariencias. De la prisión sale el fúnebre cortejo. El reo sigue al verdugo. Apenas lo distingo. A la vista del que va a ser ajusticiado, la atronadora muchedumbre, con crueldad inaudita, prorrumpe en vociferaciones e insultos. Me horroriza semejante explosión de odio y venganza proclamados en tan supremo instante. ¿Quién será el desgraciado que a tales muestras de salvaje iracundia hase hecho acreedor? —me pregunto acercándome al lugar del suplicio, a pesar de los esfuerzos que hace Claudia por impedirlo y detenerme. Mas ya no puedo ver al condenado, a quien los ayudantes del verdugo han tendido por fuerza en la plancha fatal… Luego, un instante de terrífica suspensión, de silencio, de vértigo. La cuchilla desciende produciendo un relámpago, y se oye un golpe seco, seguido de frenéticos aplausos, que se extreman hasta inconcebible delirio de satisfacción y encono cuando el verdugo, con mano ruda, recoge del cesto la cortada cabeza del ajusticiado, y colgante de sus lacios cabellos, la muestra al delirante populacho, chorreando sangre, lívida, espantosa… Un grito desgarrador se me escapa del alma. ¡En aquella cabeza mutilada reconozco la mía! ¡la mía, que ya no siento gravitar en mis hombros! ¡que me la han arrebatado! y con quien se me han ido el pensamiento, la voluntad… y la razón…

Todos los ojos vuélvense a mí atraídos por el pavor que experimento; llenos de saña, de sorpresa, me examinan con curiosidad y con recelo, y mil brazos se alzan para despedazarme. —”Huyamos”, clama Claudia, arrastrándome con inusitado vigor. “Ni un instante más en este sitio o estamos perdidos”. Ebria de sangre la amotinada turba, cree que se le ha representado una ridícula comedia; que es víctima a su vez de un engaño, de una sangrienta burla de la cual se me hace responsable, y acomete contra mi vociferando, ebria de rabia, de despecho…

Cedo al temor de ser despedazado; echo a correr en pos de Claudia, y, arrastrado por ella hacia el cementerio del Padre Lachaise, perseguido de cerca por la turba colérica que me arroja a la par piedras y maldiciones.

Agotadas las fuerzas, sintiéndome desfallecer, interpónese de improviso una verja de hierro entre mis perseguidores y su postrada víctima; y oigo decir a Claudia: —”Vuelve en ti; estás en salvo. Hasta ese límite la humanas pasiones, el egoísmo, la iniquidad y la venganza: de ahí en más, la paz bendita, Dios y el reposo de los justos”…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espesa niebla, como blanca mortaja, cubre la rica florescencia de mármoles y bronces en la vasta necrópolis. Sólo a trechos, más o menos distantes, aciertan a desgarrarla alguna flecha gótica, el capitel de una columna, la erguida frente de una estatua. Sin saber donde voy, me dejo conducir por entre aquella nube de acumulados vapores que envuelve y obscurece la mansión de los muertos. Y sin ver nada, asido de la túnica de Claudia, como ciego a merced de un lazarillo, discurro conturbado por el fúnebre laberinto de estrechas calles de sepulcros, hasta dar, cuando menos lo preveo, en lo profundo de una huesa, abrazado de Claudia, y sintiendo en mis labios el beso frío, agotador, eterno, de sus labios de hielo… Sobre París flotaba en tanto una gran sombra: la de todos sus crímenes; y se oía como un hondo lamento…

Desde entonces, no existo.

***

Terminada la relación de su fantástica aventura, Loredán se quedó inmóvil, con los ojos cerrados e inclinada la cabeza hacia atrás en el respaldo de la silla, cual si en verdad hubiera dejado de existir. Yo junté las manos lleno de pesadumbre y como él guardé silencio. Mi pobre amigo, no cabía duda, había perdido la razón.

Absorto en tan triste espectáculo, dime a reflexionar en cuanto había oído producir a aquel cerebro tan hondamente perturbado, procurando fijar en medio al caos de sus recuerdos y visiones la línea divisoria, a mi juicio existente, entre lo real y verdadero de la historia narrada y las pavorosas alucinaciones de la imaginación. Cuanto Loredán me recordara de su primer amor, de aquel idilio venturoso de sus veintidós años, de modo trágico resuelto por adverso destino, era verdad, y no había exagerado. Pero ¿a qué, después de tantos años de olvido, de abandono de tan caros recuerdos, volver a ellos para enlazarlos con las divagaciones caprichosas y lúgubres de un espíritu de pronto obscurecido? ¿Qué misteriosa correlación de hechos y de especiales circunstancias habían despertado en aquella alma impresionable, quizás mal corregida de sus pasados devaneos, lo que parecía muerto y olvidado para siempre? ¿Qué extraña causa había logrado influir de manera violenta en su temperamento, hasta producir el despertar de sus recuerdos y el completo desequilibrio de su razón? Lo acontecido, de cualquiera naturaleza que fuese, era evidente que se había efectuado en el último baile de La Ópera: hasta aquella noche, mi pobre amigo era un hombre sensato, en posesión de todas sus nobles facultades y en la plenitud de su inteligencia y su razón…

Abismado en estas consideraciones, sin encontrar sólida base a las mil conjeturas que se me ocurrían, dejé de oír de pronto el amoroso cuchicheo, cuyo murmullo hada rato escuchaba tras el arriate de geranios, y un instante después una gentil muchacha pasó frente a nosotros, diciendo a su galán que se alejaba: “Si mañana no vas, no me vuelves a ver”.

Al sonido de aquella voz, que no me fue desconocida, Loredán despertó de súbito” dando un salto en la silla; y acometido de indecible terror se abrazó a mí diciéndome: —”¡Ahí la tienes! ¡Ahí va! ¡Ya ves que no he mentido!” Y me indicaba la graciosa muchacha, que sorprendida de semejante pantomima se volvía para vemos. Un mechero de gas iluminó su bello rostro, y yo a mi vez me quedé estático reconociendo en ella a Claudia, a la propia Claudia de los primeros amores de mi amigo, tal cual la conocí, no cumplidos aún los veinte años, con su cabeza de ángel, su esbelto talle y su riente candor.

—¿La reconoces? ¿Verdad? Bien me lo dice la sorpresa que te causa encontrarla de nuevo, el asombro que te produce su eterna juventud… —decíame Loredán amedrentado. —No soy un impostor, un… loco… como lo habrás supuesto. En este mismo sitio me ha salido otras veces, y me he ocultado no dejándome ver; por eso no quería detenerme cuando me llamabas… Ahora tiene nuevos amantes que llevará como a mi al cementerio, su morada. Porque te aseguro que está muerta, y lo que vemos no es sino una sombra.

Yo le oía profundamente impresionado, sin apartar los ojos del supuesto fantasma, que se alejaba volviendo el rostro a cada paso, evocación viva y palpable de aquella niña candorosa cuyo cadáver estuvo expuesto en la lúgubre estancia de la Morgue, y acompañé hacía más de veinte años hasta verlo depositar en el regazo de la madre común.

¿Qué creer? ¿Qué pensar? ¿Que era la misma Claudia? Imposible; pero el parecido, la identidad, era completa. Sin embargo, yo no estaba en el caso de creer en aparecidos, y tras un momento de reflexión: —Iré a verte mañana— dije súbitamente a Loredán, asaltado por una idea que disipó al instante las más absurdas conjeturas; y mientras que mi amigo poseído de invencible terror se escapa por su lado, yo eché a correr en persecución de la mozuela, hasta alcanzarla a la entrada del Café—cantante de Los Embajadores, donde se había detenido a conversar con una amiga. Al acercarme a ellas oí distintamente decir a Claudia: —”Si supieras a quien acabo de encontrar”. —”¿A quién?” —”Al loco de la cena”… —”¿De veras? Yo no lo he vuelto a ver”. Y cambiaron de asunto hablándose en voz baja. Como es fácil de imaginar, no me fue dificultoso entrar en buenas relaciones con tan amables chicas. La explicación del hecho a que Claudia se refería, al nombrar a mi amigo, no se hizo esperar, y no fue larga. Al amor de una delicada comidilla y de excelentes vinos, en un cuarteto de Le Doyen, me contaron, arrebatándose la palabra, lo acontecido en el último baile de la Ópera, concluyendo Lulú, la inseparable compañera de Claudia, con estas sus Palabras: —”Sentados a la mesa, ésta —indicando a Claudia —Convino al fin en quitarse la careta, que por refinamiento de crueldad o de excesiva monería había conservado hasta entonces a pesar de los ruegos de vuestro amigo, quien al verla a rostro descubierto, fue acometido de extraordinaria exaltación, y nos proporcionó una escena de perros, ridícula, insoportable, fastidiosa, dejándonos sin cenar. La gente toda del café invadió nuestra estancia, la policía intervino y fue necesario llevar por fuerza a su casa a aquel pobre señor acometido repentinamente de un ataque de furiosa locura. Tal el primer pecado de esta chica, al entrar en el mundo”, terminó Lulú, celebrándose su propia gracia con descompasadas carcajadas.

La causa primordial del extravío de Loredán, estaba descubierta: ella estribaba, a no dejar la menor duda, en la extraordinaria semejanza de la hermosa muchacha, con aquella otra Claudia, que despertó en el alma de mi amigo su primera pasión, unida a la casual circunstancia de llevar ambas el mismo nombre. Mas no conforme con tal descubrimiento, y acreciendo en mí, mientras más veía y examinaba la nueva Claudia, una muy lógica sospecha, procuré inquirir algunos datos respecto de su vida, y sus antecedentes.

Y Lulú, que no se mordía la lengua cuando mediaban luises, me refirió toda la historia de su bella pupila, quien fastidiada al fin y a la postre de ser pobre y tener que trabajar para vivir, se había lanzado, aunque con mala suerte todavía, a la vida del ocio y del placer, abandonando a una anciana florista que la había criado y le servía de madre. Diéronme luego las señas de su casa, expresándome el placer que tendrían de verme con frecuencia, y pagada con generosidad cena y charla a la vez, me despedí de ellas, dejándolas seguir el curso vario de sus nocturnas aventuras.

***

A la mañana siguiente, antes de ir a ver a Loredán, como le había ofrecido, resonaban mis pasos en la estrecha escalera de una buhardilla, en las alturas de Montmartre”, y una anciana, asombrada de oír llamar a su puerta, apareció diciendo:

—¿Qué se ofrece? Añadiendo en seguida:

—No fue éste…

—Traigo para vos un encargo.

—¡Un encargo! ¿Quién se acuerda de mí? Vamos a ver. Y me miraba con fijeza, como tratando de reconocerme.

—Sí, señora. Me han dado para vos este dinero, dije poniéndole en las manos, que adelantó con avidez temblona, un paquetito con cien francos.

—¡Para mi! ¡Todo este dinero para mi! Y, era visible su satisfacción, su alegría.

—Sí, señora.

—¿Estais bien seguro de ello, caballero?

—Tan seguro como que os llamais Cesarina Pauvet, antigua florista, que habitó hace veinte años…

—Un entresuelo del malecón de Anjou…

—Eso es.

—Pero no fuisteis vos a quien entonces conocí, dijo la anciana. —Estoy casi segura de que no fuisteis vos. Sin embargo. Decidme, ¿a quién debo este generoso recuerdo?

—A Claudia.

—¿Cuál de las dos?… ¿La muerta, acaso? —dijo con cierta reticencia.

—No, señora. La viva.

—¡Ah! La ingrata. Y se echó a llorar. —No me ha olvidado aún… pero ya me olvidará. ¡Cuánto me ha hecho padecer su indiferencia, su abandono. La otra, la muerta, era mejor! —¿Sois su madre?

—No caballero; pero de su madre la recibí al nacer. Dispensad si no os he ofrecido antes que os sentéis. Veo bien a qué venís. Vuestra visita la he esperado veinte años.

—¡La mía!

—¡Oh! La de un enviado, o la del mismo padre de la segunda Claudia. Porque supongo que venís en su nombre. Nombre que nuca supe, el de su familia se entiende, el cual nos ocultaba llamándose simplemente… esperad un instante… Loredán, así es, Loredán, como se firmaba en sus cartas.

—Pues habéis atinado. Vengo en solicitud de las pruebas que pudiéseis tener respecto al…

—Al nacimiento de la hija, —dijo la anciana interrumpiéndome.

—Ni más ni menos.

—Pues no tengo ninguna que ofreceros, salvo la propia chica, que de físico se parece a su madre como una gota de agua a otra, igual tamaño y de la misma fuente, aunque en lo moral sean tan distintas: la otra fue un ángel.

Y la anciana, conmovida y llorosa, me refirió con todos sus pormenores los amores de Loredán, el fin trágico de Claudia, á raíz del nacimiento de su hija, y cómo Marmilet y su mujer, dos descorazonados, abandonaron a la infeliz muchacha y se fueron al campo, y luego a lejana provincia, y no se vieron más. Luego terminó así su narración: “La puérpera, después de muchas horas de intensa fiebre, y ya entrada la noche, abandonó de pronto el lecho, dejándome pasmada; abrió la puerta del cuarto y bajó rápidamente la escalera. Aun me parece oír el golpe seco de sus pies descalzos en los crujientes peldaños de la escalera. Yo no podía seguirla, tenía en los brazos a la recién nacida, y hacía mucho frío. Con todo, me asomé al postigo de la ventana, asaltada por una idea espantosa, y comencé a pedir socorro sin que nadie acudiera. Casi desnuda como estaba en la cama, la vi salir a la calzada, llegar al malecón y arrojarse al río. Mis gritos se perdían sin llegar a humanos oídos. Puse la niña, en un sillón y desesperada me eché a la calle. La noche estaba obscura; empezaba a nevar. Cuando me acerqué al parapeto del río, un bulto blanco desaparecía bajo el puente… Loca, desatinada, desperté los vecinos, volví al cuarto donde la niña no cesaba de llorar, y se esparció en el barrio la natural consternación propia de un acontecimiento semejante. Claudia fue sacada del río poco tiempo después: estaba muerta. Un golpe en el cráneo, recibido al caer, había acelerado su agonía… No sabiendo qué hacerme con la niña, escribí a sus abuelos lo acontecido, pero no obtuve respuesta. Vime forzada, por escasez de recursos, a llevar a un orfelinato la pobre criaturita, de donde la recogí cumplidos doce años e instruida en el oficio de florista, del cual hemos vivido juntas hasta ahora seis meses que me abandonó, dejándome sumida en la miseria y el dolor…

***

En posesión de 1o que anhelaba esclarecer y que había adivinado, impuse a la señora madre de Loredán de lo ocurrido.

Dolorosa fue la escena de estas aclaraciones; pero el doctor Pierset, célebre alienista, que había prescrito llevar al campo a mi pobre amigo antes de reducirlo definitivamente a una casa de enajenados, acogió con interés las observaciones y noticias que yo le transmitía respecto a las causas y al origen —hasta entonces desconocido— del mal de Loredán, prometiéndose las mas halagüeñas esperanzas del acercamiento y comunicación de Claudia con su padre, a ver de separar en el ofuscado cerebro del enfermo la madre de la hija, lo cual era a su juicio el primer paso en vía de la salud. Mas era indispensable procurar antes a aquella naturaleza debilitada y abatida, algunas fuerzas que gastar en la prueba a que se la iba a someter. Yo me encargué de prevenir a Claudia, de allanar las dificultades que pudiera encontrar. Y a Loredán se lo llevaron entretanto a una casa de campo entre Bougival y Marly.

Pasaron algunos días. El enfermo no daba muestras de mejorar, no prestaba atención a nada, y a ojos vistas caminaba a su fin. Con todo, allá en los postreros suspiros del otoño pareció reaccionarse, recobró algún vigor, dejó la cama y comenzó a pasearse por el campo en compañía de un criado, complaciéndose en ver correr el Sena y seguirlo a las veces en la graciosa curva que describe, antes de precipitarse en las bombas proveedoras del agua de Versalles.

Mi comisión de preparar a Claudia, haciéndola convenir en la proyectada entrevista, no fue obra de mayores inconvenientes. Para ella, el dinero sabía allanarlo todo.

No obstante, la primera vez que le hablé del asunto, me contestó con su aprendida que no genial desenvoltura, que ella no tenía necesidad de tener padre, y que el tal personaje iba a ser para ella un estorbo. Pero cuando le hube manifestado que mi amigo era rico y generoso, y que reconociéndola podría obtener una parte no pequeña, de su riqueza, cambió al punto de manera de pensar, y palmoteando de júbilo, cual una chiquilla a quien se le ofrece un precioso juguete: “¡Ay! ¡Qué bueno! —exclamó. —¡Un papá rico no puede desecharse! El día fijado para realizar la entrevista fui a buscar a Claudia muy temprano. La encontré vistiéndose, y me hizo esperar más de una hora probándose sombreros y sonrisas que armonizasen, decía burlescamente, con el papel de pudorosa señorita que iba a representar. Luego se dejó conducir sin manifestar la menor emoción, sin siquiera informarse del estado del enfermo a quien en breve debía saludar con su padre. Y el carruaje partió y nos llevó rápidamente a la casa de campo en las inmediaciones de Marly, que habitaban Loredán y su señora madre.

La verja del jardín estaba abierta, pero no vino nadie a recibimos, ni un criado, ni el propio jardinero, no obstante oír rumor de voces que venían del interior del edificio.

Bajamos del carruaje no poco sorprendidos, y nos disponíamos a subir la gradería de piedra de la elegante marquesina, cuando apareció el doctor Pierset, que salía de la casa, visiblemente apesarado.

—Y bien, caro Doctor —le dije deteniéndole. —Aquí tenéis a la señorita Claudia…

—¡Oh! ¡Demasiado tarde! —me contestó saludando a la presentada con una ligera inclinación.

—¡Cómo así!

—Como lo oís. Vuestro amigo acaba de morir…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poco después se me informaba que Loredán, en un acceso de melancólico extravío, se había arrojado al Sena.

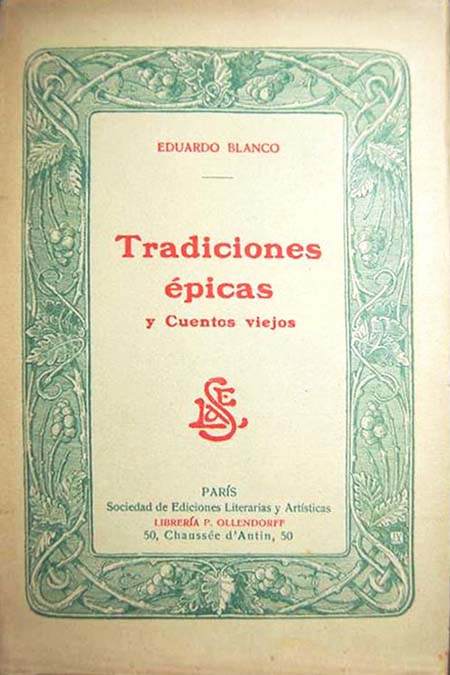

Del libro: Tradiciones epicas y cuentos viejos (P. Ollendorff, 1914)