Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

Hay escritores tan esquivos al fichero crítico y tan difíciles de cazar y disecar que llegan a constituir el tormento de los más hábiles coleccionistas. Julio Garmendia es uno de ellos. No sólo él, personalmente, se escapa de entrevistas y defiende su vida de cualquier asedio biográfico, sino que su obra, una de las más breves y profundamente sencillas de la lengua hispana, se escurre como un pez de mis manos de clasificador sin redención.

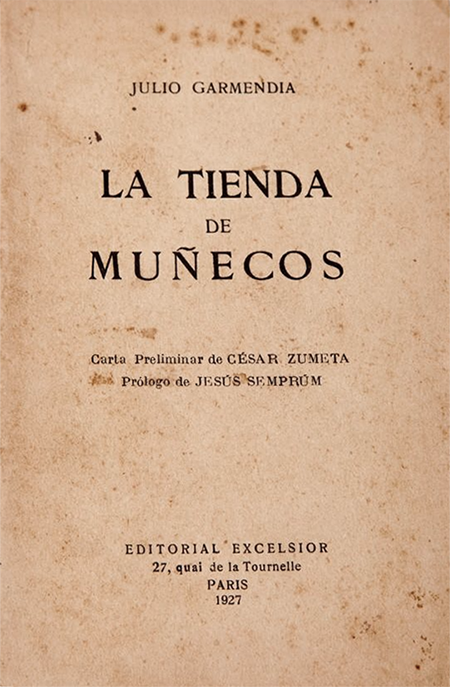

Comencé por pensar, siguiendo a Domingo Miliani en su acertado prólogo (La tienda de muñecos, Edic. U.L.A., Mérida, 1970), en ubicarlo con Arlt y con Borges, para darme cuenta más adelante de que sólo la palabra fantasía los enlaza en una vaga y forzada relación de la cual Garmendia vendría a ser antecedente: La Tienda de Muñecos ya está escrita en 1922 y se publica en 1927, precisamente el año en que Arlt escribe su primera novela, en la cual no ha roto aún con el realismo. En cuanto a Borges, sus ficciones son tardías en el cotejo con aquellas fechas. No veo relación lingüística tampoco: la naturalidad de Garmendia, subrayada por Miliani, no tiene nada que ver con los ejercicios de lenguaje, primero de Borges y después de Cortázar. No voy a caer en la tentación de meter a don Julio en el boom, tentación que no pude resistir con Guillermo Meneses y con Enrique Bernardo Núñez. Mi puerco afán tradicionalista podría llevarme a ciertos relatos de Quiroga, al Azul de Darío, a los cuentos fantásticos de Lugones y a la sección “Azul” de los Cuentos de color de Díaz Rodríguez, pero tampoco encaja en este marco La tienda de muñecos. No son de locura ni de muerte estos relatos y aun cuando el autor enfatiza su búsqueda de los cuentos azules, los suyos no están labrados en la Joyería del Modernismo.

Y mejor es no seguir con la impertinencia genealógica, porque si no nos detenemos en Poe o en Hoffman, las correspondencias literarias nos van a llevar al buen diablo, cortés y melancólico, de Milton; y más allá de más allá, en vuelo nebuloso, hasta Las Mil y una Noches y hasta el cuento eterno. Pues de tanta lejanía viene Julio Garmendia con su tienda insólita, con sus mundos imaginarios, llenos de gracia irónica, flanqueados por el humor, penetrados por la bondad sonriente de un hombre que se exila de la realidad para hurgarla hasta su quintaesencia fabulosa, improbable, extraordinaria.

Lingüísticamente, don Julio viene de la picaresca, incluido Cervantes por supuesto, pero su punto de vista es diferente: no relata el pícaro, no viene de su humorismo amargo una triste o cínica visión del mundo; sino que relata un sagaz observador de picardías que cubre con velos de fábula asuntos y formas de conducta social e individual.

La tienda de muñecos está formada por ocho relatos, el primero de los cuales da nombre al libro y comienza de este modo: “No tengo suficiente filosofía para remontarme a las especulaciones elevadas del pensamiento. Esto explica mis asuntos banales…”. Ironía con la cual emprende el autor su porfía tenaz y solitaria contra la solemnidad del criollismo, contra un positivismo anacrónico y frente a las pretensiones, vacuas y sonoras, del modernismo preciosista. Esta actitud, respaldada por la novedosa factura de sus cuentos inverosímiles, le valió el acertado juicio con que Semprúm abre su prólogo (“Julio Garmendia no tiene antecesores en la literatura venezolana”) y le valió, también, el silencio de quienes se sintieron aludidos.

“El cuento ficticio”, segundo de la serie (¿por qué no fue él primero?), nos da en bellísima teoría la conciencia estética del autor. Sabía muy bien lo que estaba haciendo y los poderes anclados que estaba desafiando. Decidió, en pleno marasmo aldeano, dar un gran salto buscando aire puro y sol abierto, soltó las amarras de la imaginación y escribió como quería escribir y no como se lo dictaba “la realidad circundante”, cuyo aparatico de adaptación sólo sirvió para pisar papeles. Se trataba del peregrinaje a las montañas de los cuentos imposibles, se trataba de contar sin esquemas, sin modelos regionales, sin montajes sociológicos: contar como contaban los hombres de las caravanas, volver al mundo de duendes, demonios, objetos mágicos, hablantes vegetales, comunicaciones misteriosas, con un lenguaje cuya ironía y buen humor, cuya textura de suave, tranquila objetividad y cuya economía de aspavientos entrega al lector sus lámparas maravillosas con naturalidad de quien enciende luces cotidianas.

“El alma” es cuento de pacto con un diablo gentil y comprensivo, con dignidad de ángel caído y apremios de agente viajero; un diablo que no viene de los terrores medievales, sino de la familia “diabólica” (en sentido griego) de los diablos de Boyardo, Maquiavelo, Marino, Vélez de Guevara, Shelley, Anatole France. Diablos intrigantes, finos negociadores, solitarios que buscan al hombre, y hasta llegan a protegerlo y amarlo sin perder su residual grandeza de príncipes en ruina, como aquel Jatar de Antonio Arráiz, un diablo primo del de Garmendia. “El cuarto de los duendes” es el regreso del hombre a su habitación de niño para reconciliarse con los duendes de su infancia, que danzan hasta el amanecer mientras él bebe: el alba disipará los vapores del alcohol, de las visiones, de los sueños. “Narración de las nubes” es uno de los relatos más celebrados; en minúsculos capítulos cuenta un viaje detrás de unas enaguas, por los aires y los cielos, con un retorno purificador. “El librero” es una conmovedora defensa del mundo lector (el librero sufre por las vicisitudes de los seres de ficción) y, al mismo tiempo, una aguda burla de la literatura folletinesca poblada por huérfanos, mendigos, presidiarios, hambrientos, viudas en lágrimas y solteras en desgracia. “La realidad circundante” es cuento de actualísima concepción que adelanta los buhoneros de la posterior retórica de alienación; y “El difunto yo”, el último de la serie, cierra el libro con una divertida historia de desdoblamiento en que llega hasta el adulterio un alter ego jodedor.

La tuna de oro (Ávila Gráfica, Caracas, 1951) es el segundo libro y, hasta hoy, el último publicado por Julio Garmendia. Contiene, como el anterior, ocho cuentos encabezados por el que da su nombre a la obra. De nuevo una prosa de casticismo inmarchitable, sin grandilocuencia, los cuentos despegan con suavidad de mariposa, nada es retumbante y, sin embargo, la escritura es desatada con el don cervantino de contar.

Julio Garmendia es un espía de mundos inadvertidos, de personajes inefables, de relaciones insólitas en una casa de pensión, en una frutería, en la penumbra de una iglesia o en la turbada paz de un cementerio. Sabe hablar con los animales, menos animales que muchas personas. En sus cuentos siempre hay un perro, un gato, un conejo, un venado, un pájaro, un sapo o una mariposa. Mundo de ternura, sin blandenguerías, personajes humildes (pensionistas, sirvientes, habitantes de casas solitarias, fantasmas y mendigos) aparecen tratados con la gracia de un humor fraternal o con la ironía sin malicia, sin fealdad, sin sátira (aquí no acertó Semprúm) de un espía comprensivo, sonriente y cálido.

La tuna de oro tiene los ingredientes temáticos de la tradición costumbrista, desde Cajigal hasta los hoteles y pensiones de Blanco Fombona, de Enrique Bernardo Núñez (Después de Ayacucho), de Pocaterra. En este sentido, la vertical fantástica de La tienda de muñecos aparece cortada por una horizontal realista. Es cierto. La tuna de oro es un hotel sorprendido por el narrador en época fijable, pensión de caudillos provincianos, de políticos de medio pelo, de estudiantes, de aventureros de paso y de poetas de amenazantes cuartillas. El autor nos da, dentro de ese marco temático, una pequeña obra maestra, breve y concluida, sobre un trozo de vida caraqueña y sobre algunos rasgos de la condición humana de todos los tiempos. No podía resultar costumbrista el trabajo de un narrador de lo improbable, tan seguro y tan lúcido de su capacidad para establecer relaciones insólitas entre las cosas de un mundo cotidiano: la imaginación ejerció su búsqueda en un escenario y en un tiempo vivenciales, los personajes son muy reales y, sin embargo, sus sueños, sus pequeñas tribulaciones, sus construcciones ilusorias parecen como aislados de una realidad lejana (aun cuando circundante) que los exila y los suspende como, en la pintura japonesa, son suspendidos en imprecisa lejanía ciertos trozos del paisaje.

“La pequeña Inmaculada” retoma la búsqueda del reino perdido de los cuentos misteriosos, verdadera joya de la literatura de todos los tiempos, el relato voluntariamente se dispersa en cuadros y escenas separados, y a la vez unidos, por algo así como disolvencias de un lenguaje que se levanta y desciende y se esfuma para volver a elevarse con ondulaciones de plegaria. Original visión de un ambiente místico, allí apenas se mueven seres en trance de éxtasis o remordimientos, viejas beatas y ancianos penitentes, niñas casi de cera bendita y mujeres enlutadas con movimiento de oscuras arañas. Contrasta con la serenidad de un santo de bigotes, que se mueve y se persigna y parece bendecir a todos, la figura vulgar del sacristán, pasando de cepillo y lochero como él solo. Todo ello envuelto en la penumbra apenas invadida por la luz que dejan filtrar los vitrales polvorientos, y por el parpadeo de las velas que se encienden, se apagan y vuelven a ser encendidas con devoción temblorosa de almas aisladas entre la vida y la muerte. Uno sabe, como en “La tuna de oro”, que afuera está la calle, pero el autor aísla y suspende el fragmento de mundo que fabula y lo construye como totalidad. Ahora advertimos que el realismo temático sirve de apoyo irónico al cuento inverosímil.

“Las tres mujeres”, es una instantánea a medianoche, en un parque, después de un temblor de tierra: tres damas solitarias acampan allí hasta la madrugada, acompañadas de un perro fiel, un novio tardío y los restos de una vida sin percances mayores que los de un desengaño y una soltería llevados con reminiscencias viajeras, y con la dulce resignación de una mano amorosa acariciando a una gata apenas olvidada.

“Guachirongo” es la locura de los crepúsculos en una ciudad donde el sol sabe morirse como un dios poeta (Barquisimeto); locura metida en el grito y en las danzas de un vagabundo de pueblo que celebra el mito de la luz poniente con la fiesta despidiendo a un sol en llamas, desangrado.

“El médico de los muertos” corresponde a esa especie de técnica realista tan bien cultivada por el autor. Aquí los muertos de una ciudad invadida por el vértigo y la trepidación del urbanismo, se reúnen y deliberan acerca de la desgracia de su viejo cementerio, rodeado de edificaciones y de calles y a punto de ser profanado por máquinas y maquinistas. El gran peligro -advierte un médico a quien han despertado en su tumba -es la vida, cuyos síntomas son el movimiento, la angustia, el afán de las ideas. Hay que prevenirse contra el mal terrible y ordena reposo absoluto para aquellos muertos que más se mueven, gesticulan y se exaltan.

“Eladia” no me gusta, no sólo por ser un tema raro en cuentística de don Julio (una niña negra y callada -“me pesa, me pesa”- vuelve un día a su lugar de origen y cobra una vida hasta entonces apagada), sino porque no me resulta fabulosamente auténtico o, dicho de otro modo, porque su inverosimilitud no me convence.

“Manzanita” es ya un cuento clásico, donde el amor a la naturaleza y a la vida vegetal son comparables al mismo amor de la naturaleza y a la vida animal que hay en “Las dos Chelitas”. Virtud envidiable y don cervantino son los de escribir una literatura al alcance de los niños, con frescura de alma joven, heredera de las Florecillas, y al mismo tiempo con la grave madurez de quien mantiene el movimiento de las cosas en la intensa conciencia de que vida y muerte van marcando el paso de los hombres.

La obra literaria de Julio Garmendia demuestra que Venezuela es un país de individualidades creadoras insospechablemente grandes y sospechosamente silenciadas. Trabajos muy menores en narrativa y en poesía han recibido consagración inadecuada por oportunismo político, por excesos publicitarios o por esa madeja del mal gusto y las buenas relaciones con que suele engalanarse la mediocridad. La vida sencilla, el orgullo creador, el querer y el afanarse en pasar siempre inadvertido, dan a la figura de Julio Garmendia un clima de recogido apartamiento, de esquiva lejanía y de vida retirada que hacen de su amistad un tesoro y de su conversación un privilegio disfrutado por muy pocos, contando entre ellos las mariposas, las aves, los gusanitos salvajes y las hormigas marginales.

Porque para estos amigos, y para todos los niños del mundo, entre los cuales me cuento, fue librada por don Julio la dura batalla y ardua empresa de batirse con los gigantes de la mala escritura y del mal contar, y simultáneamente, conducir su ejército de duendes, muñecos, enaguas voladoras, diablos tímidos y bailarines del sol, a la conquista de las montañas de los Cuentos Azules, rescatando, para alivio y consuelo de nuestras almas exiladas, el Reino Perdido más allá de los Imperios muertos, en las ciudades sepultadas bajo las arenas, y el cual todavía se conserva en la mirada del conejo, en el casquito del venado, en las barbas de un viejo librero, en una niña corriendo bajo el sol de la tarde, en la misteriosa vida nocturna de los sapos o en las gentes y las cosas que vemos y encontramos todos los días. Sólo se requiere para descubrirlo una mirada inocente y un corazón de poeta, es decir, un niño.

Si ese niño tiene la sabiduría del mundo y sabe escribir como don Julio, entonces tendremos una tienda de muñecos y una tuna de oro.

Del libro Narrativa venezolana contemporánea (Editorial Tiempo Nuevo, 1972)

Lo mejor de Julio Garmendia es esa frescura con la que combina las palabras para describir la historia, el ejemplo más claro de esto está en el médico de los muertos…pero por supuesto, toca aguzar el sentido del humor para poder disfrutarlo!