Cuentos

Todos los cuentos publicados

Buscar

Todos los cuentos publicados

Capítulos de novelas disponibles

Ensayos, entrevistas y artículos sobre el arte de narrar

Esa misma noche llenaron el patio de sillas. El velorio seguía cuando yo me dormí con la madrugada. Recuerdo al otro día el entierro, cuando el cajón bailaba en los hombros de los amigos de más confianza y Eulalia y yo nos quedamos en la puerta, mirando los vecinos que caminaban despacio, mientras el viento les sacudía las corbatas.

A mi padre se lo llevaron así. Eso fue todo. Y lo que digo yo: la gente se acostumbra a sus muertos y lo demás lo hace el tiempo: va poniendo amarillo el retrato y desocupando la frente de la penuria de los recuerdos… y uno empieza a mirar a sus muertos como desde una lluvia tupida y acaba comprendiendo que todos somos astillas de su mismo destrozo.

Con mi madre pasó así, los días la fueron arrancando de sus dulzuras y dos o tres años bastaron para convertirla en una carga de silencio y de huesos, porque desde entonces se volvió una nostalgia y un llanto en aquel taburete que siempre estaba en sus seis de la tarde.

Mi madre era una mujer que en todas partes aparecía como si estuviese de sobra, porque las cosas que le habían trabajado la frente también le había secado la voz y porque hay gentes que se convierten en su propio estorbo. Pero se resistía con los ojos metidos en el retrato amarillo y, aunque todo había concluido con el patio lleno de sillas y aquel viento entre las corbatas, defendía su fracaso, pues era lo único que le había transformado sus día de mejor planchadora en un bahareque con patio y con flores. Siempre la veo sobre los tiestos pintados de rojo, porque cuidaba de sus geranios como si los hubiese cargado en el vientre, y para qué, me golpea un patio triste en las manos, y uno piensa si las cosas estaban por suceder y se pregunta si cada quien no trae toda su vida desde que lo envuelven en la primera camisa.

Pero había más: Eulalia creció como una mata sin riego, alta y cansada, con la cara acostumbrada a la ventana vacía. Por la casa andaba con sus manos largas y su media luna de pelo en la frente, apareciendo en un rincón cuando menos se la esperaba, siempre al borde de su sonrisa de dientes grandes; hasta que llegaba el domingo y se ponía su traje de tafetán con encaje en el cuello y asomaba a la puerta, una puerta donde estaba más sola que nunca, y sonaban las ocho y entraba otra vez en su eterna semana, otra vez con sus dientes grandes y su cara de vestir santos.

Hubo un Braulio que estuvo conversándola por cuatro meses y por esos días se cambió de peinado y se recogió el pelo en dos trenzas. Daba pesar con su baño de todas las tardes. Hasta se hizo un camisón con dos ruedos de encaje en la falda. Y hubo más: Un día la sorprendí mirándose en el espejo y todo lo que vi fueron sus trenzas recién lavadas y esa sonrisa adonde se habían subido la ventana sin novio y la puerta vacía y pensé que la gente tiene su cara y que esa cara es su mundo.

Pasaron días y poco a poco comenzó a venir lo peor. Primero, una noche, fue encontrarla en la puerta, como arrancándose de su sombra y verla entrar en la casa como si nada hubiera ocurrido, cargando con su cara y su mundo. Nada más: mirar aquel bulto en la puerta, diez, veinte noches, y sentir su silencio por toda la casa.

Una tarde guardó su vestido, volvió a tener la media luna de pelo en la frente y del Braulio quedó apenas aquella corbata que ella compró y que no tendría dueño, verde y ceniza. Y después el fin: buscarla por toda la casa y el llanto de mi madre que no comprendía, porque de tan poca presencia no pensé que saliera tan cortante vacío.

Pero fue así: algo que nos venía de adentro se nos fue consumiendo y entonces comenzamos a sentir que otra cosa distinta, algo que cuidábamos como lo mejor y que no eran ni su andar ni su espalda, se nos iba ausentando… Yo no sé, a mucha gente le he preguntado por ella y he dicho del pelo lacio y de la media luna en la frente y todos han vuelto la cabeza de un lado a otro. Pues para qué, tendrá su nostalgia y su precio, es así, pero recién he sabido que hay gentes que pueden llevarse su cara y dejarnos su mundo, digo yo, y uno habla así, con su silbo y su llanto y acaba sabiendo que cada quien va echando de menos lo suyo.

Luego su ausencia se nos hizo un fracaso, un cuerpo presente. Estaban su cara y sus tardes y sus noches de viuda y su tiempo habituado al mismo trabajo; algo quedaba que no se resignaba a partir y que seguía teniendo un puesto en la mesa; se nos volvió una suma de huecos, un dedo sin carne que nos iba hurgando en el pecho y comiéndonos hacia adentro, un furor sin respeto ni entraña que nos iba deshabitando. Entonces sí, supimos lo que tenía de nosotros, lo que con ella se nos había endurecido y lo que se nos había quedado sólo en la puerta de sus domingos.

Entonces nació en mi madre aquella dulzura por preguntar y aquel andar por las sillas de los vecinos hablando de lo que Eulalia le había llevado. Siempre preguntaba si más allá, donde terminaban aquellos días que ya se le iban nublando en los ojos, no vivía la muchacha con cara de ventana cerrada, con dos dientes grandes y una cáscara de pelo en la frente. Y todos contestaban que no, que no la habían visto. Y en la cara de mi madre se hacían las seis de la tarde y volvía del vecindario más fracaso, más carga en la espalda.

Pero no fue así, alguien le dijo que más allá del polvo rojo de la carretera, donde tenía que estar, vivía Eulalia, y hasta le hablaron de aquella frente y esa boca que era un telón de amapola desarreglada para tapar su mundo, y le dieron las señas de una capilla encorvada y de una calle angosta que se estiraba hasta el extramuro y de una casa con ventanas verdes y una bombilla roja en la puerta.

Eso fue, como yo lo recuerdo, y después su viaje en busca de aquella calle.

Y ahí está, uno no quiere que nadie se vuelva una noticia de hace diez años y siempre piensa hacer el mismo mandado, buscar una salida que no sea por la misma puerta. Pues para qué, uno tiene sus siembras, como yo se lo dije, y si la estaca es de malos días, las lluvias tienen que ser de llantos.

Debió andar, debió agarrarse a sus cielos y hacer su misma pregunta y querer que todas las ventanas estuvieran pintadas de verde y que en cada puerta hubiera una luna roja. Y —digo yo— cada puerta debió pegarle en la cara, debió cortarla el filo de cada esquina y cada calle angosta se le volvería un suelo con perros y vidrios.

Cuando volvió ya sus tardes no tuvieron remedio. La encontré en la cocina y no pregunté, porque desde lejos se veía lo que habría contestado; entonces se recostó a la pared, alcanzó a sonreír y de pronto, sin esfuerzo, como quien ve llover, comenzaron a llorarle las cosas que la habían trabajado. Estábamos en la cocina. No fue más.

No bastó eso, no fue lo peor. Comenzó a volverse un llanto sin intención, un trabajo de cosas nostálgicas y hasta volvió a hablar de mi padre y a vivir veinte años atrás, entre sábanas recién planchadas y flores sin color ni propósito; porque ya era un olor, una luna puesta sobre la mesa, una dulzura desocupada desde hacía tiempo, y porque desde el retrato amarillo muchas tardes desobedientes venían a cortarla con sus astillas y a desordenarle los sueños, que eran su bahareque y sus flores, ahora en el fondo de los baúles.

Las cosas cuando se trata de ausentes: Eulalia se nos volvió lo más hermoso que habíamos tenido y como para no pensar y creer que lo mejor de lo suyo seguía con nosotros, empezamos a recordarla cuando tenía diez años y espigaba sin mirarse al espejo. Ya no está más, se acabará por no hablar de ella y por pensar que todos tenemos lo mismo en los huesos, o por quedarnos mirando la carretera y diciendo que el destino es así y que nunca se sabe si detrás de una vuelta de polvo rojo puede encontrarse lo que uno trajo desde que empezaron a contarle los pasos… Yo no sé, a uno se le va durmiendo el tiempo en los ojos y acaba en una cuenta de tardes juntas.

Con mi madre pasó así, como yo lo he pensado: por lo de Eulalia algo se le descolgó de los huesos, en adelante el viento le secó sus geranios y ella comenzó a juntarse sus tardes y a preparar su salida.

Una noche —hacía luna, una luna espesa, como yo lo recuerdo— escuchó que alguien golpeaba en los palos de su ventana; pensó en Eulalia y salió buscando la cara y el pelo que por tanto tiempo estaban faltándole. Pues no fue así, no encontró nada, apenas el viento que arrugaba su papel en los árboles y la luna en la calle. Cuando regresó no parecía de este mundo: se volvió un camino encorvado por donde los vecinos volvían a cargar el cajón donde estaba mi padre y el polvo rojo de la carretera por donde se había ido Eulalia. “Cuando vuelva entrará a la casa como si tuviera diez años menos” dijo con una voz de donde Eulalia estaba más lejos que nunca. Yo asentí para que no me viera los ojos, pero comprendí que había visto lo que menos se parece a una sonrisa en el mundo.

Eso fue. Después vino el cuarto con el olor de las medicinas y aquel cuerpo que no se quería morir y sus noches en un sillón donde iba sudando sus horas y lo que todo el mundo comprende. Había una bombilla que yo cubrí con un trapo porque quería dignidad y porque ya era tiempo de que algunas cosas se fueran callando.

Y lo demás: de pronto decidió morirse y ya no hubo frascos ni ampollas; se iba muriendo con dignidad, como si no quisiera hacer ruido, y todo el cuarto se iba llenando con aquella muerte que subía como por una escalera de muchas gradas y cada tramo le resultaba más largo; no se podía arrancar y cada vez que subía la sábana que estaba encima del pecho parecía que un brazo malo le hubiera dado otro golpe, y entonces se volteaba de un lado y del otro y le venía otro palo y era como si la estuvieran sacando de este mundo a golpes y ella se resistiera con la misma humildad que le había apagado los pasos y puesto aquel aire de cuarto desocupado en el rostro, como yo lo sé. Pues no fue más: estiró la mano como para buscar algo en la cama y entonces comenzaron a salir las personas y yo pensé en las sillas y el patio y comprendí que no volvería a ponerme camisas tan blancas.

Ya no está más, no se la puede ver, no vuelve a estar: se metió en la tierra que nunca tuvo y hasta se la puede olvidar, porque cada quien quiere quitarse de encima a sus muertos, se va vaciando la casa y se doblan las sábanas y es así, para ponerse furioso y gritarle con sus velorios a quien le diga que la vida es cosa de números y que uno puede contar lo que no sea su fatiga y el miedo que le silba en los huesos. Ni Eulalia ha vuelto ni uno puede volver otra cosas a sus muertos, aunque quisiera morderles la calavera y desarroparlos de tanto tiempo como los va enharinando. Ahora, pues, nada, los muertos tal como son, la claridad simple de un día cualquiera. Se piensa que puede ser diferente, pero entonces comienzan a llegar o a salir las personas y uno se queda en la puerta, mirando a los vecinos que caminan despacio.

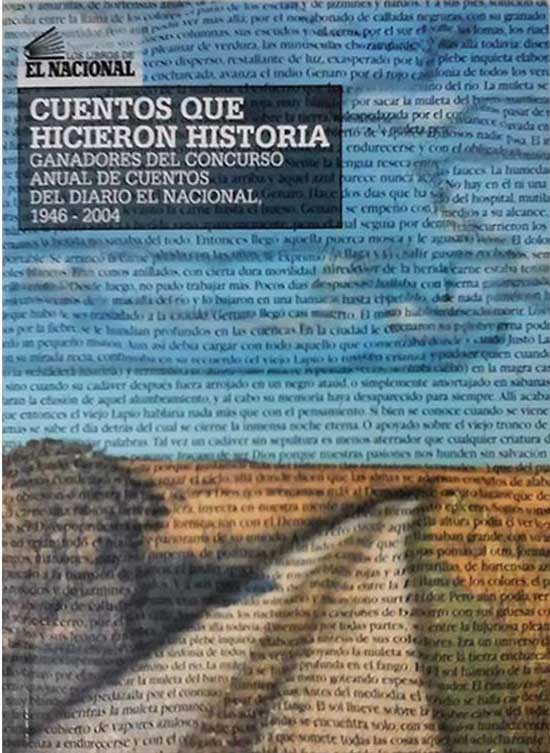

Del libro Cuentos que hicieron historia (El Nacional, 2005)

Ganador del Concurso de Cuentos de El Nacional, 1960

A quien corresponda:

Hola, gracias por publicar esta belleza, apreciaría muchísimo si alguien me pudiera enviar el cuento:”Cuente ud taita” que es de Hernando Track, tengo muchos años buscando sin resultado.

Muchas gracias